Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería

JULIO 2023 — REGIÓN LOS LAGOS

Autores INIA

Rodrigo Bravo Herrera, Dr. en Ciencias Agrarias, Remehue

Aldo Valdebenito Burgos, Ingeniero de Ejecución Agrícola, Remehue

Cristian Moscoso Jara, Ingeniero Agrónomo, Ms. Sc., Remehue

Manuel Muñoz, Ingeniero Agrónomo, Remehue

Marcel Fuentes Bustamante, Ingeniero Civil Agrícola MSc., Quilamapu

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Rubén Ruiz, Ingeniero Civil Agrícola (Encargado de la red de estaciones meteorológicas), Quilamapu

Coordinador INIA: Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

La X Región de Los Lagos presenta varios climas diferentes: 1 Clima subártico (Dfc) en Santa Rosa, 2 clima de la tundra (Et) en El Azul y Las Maravillas; 3 Clima subpolar oceánico (Cfc) en El Aceite, Puerto Casanova, Antillanca, El Porfiado y La Esperanza; y el que predomina es 4 clima oceánico (Cfb) en Castro, Futaleufú, Valle California, Alto Palena y Cerros Las Juntas

Este boletín agroclimático regional, basado en la información aportada por www.agromet.cl y https://agrometeorologia.cl/ , así como información auxiliar de diversas fuentes, entrega un análisis del comportamiento de las principales variables climáticas que inciden en la producción agropecuaria y efectúa un diagnóstico sobre sus efectos, particularmente cuando estos parámetros exhiban comportamientos anómalos que pueden afectar la cantidad o la calidad de la producción.

En la Región de Los Lagos, las precipitaciones ocurridas en el mes de junio han contribuido a reducir la brecha respecto al promedio histórico, especialmente, en sectores de la Provincia de Osorno en lugares precordilleranos. Sin duda, esto ha favorecido que las cuencas puedan recuperar algo de las reservas que se han agotado producto de la llamada mega sequía. No obstante, no se termina con el déficit acumulado, ha llovido en cantidad suficiente para los requerimientos de corto plazo de la cubierta vegetal de la región.

Las praderas de producción animal, están en una época en que en que la tasa de crecimiento es mínima tanto por el efecto de la temperatura ambiente como por la radiación solar incidente. Este es un momento, en que las rotaciones de pastoreo deben aumentarse en el número de días. El aporte de la pradera en esta estación se acerca al 7-10% y las restricciones nutricionales son su baja materia seca, baja fibra e inadecuada relación de proteína:energía que afectan el consumo y producción de leche. Al detectarse heladas es aconsejable no ingresar a los animales en las praderas de pastoreo para evitar su deterioro. Para ello hay que considerar sectores alternativos que se encuentren en un plan de intervención próxima (potreros de sacrificio) o patios de alimentación. Reingresar con animales una vez que el hielo se encuentre derretido.

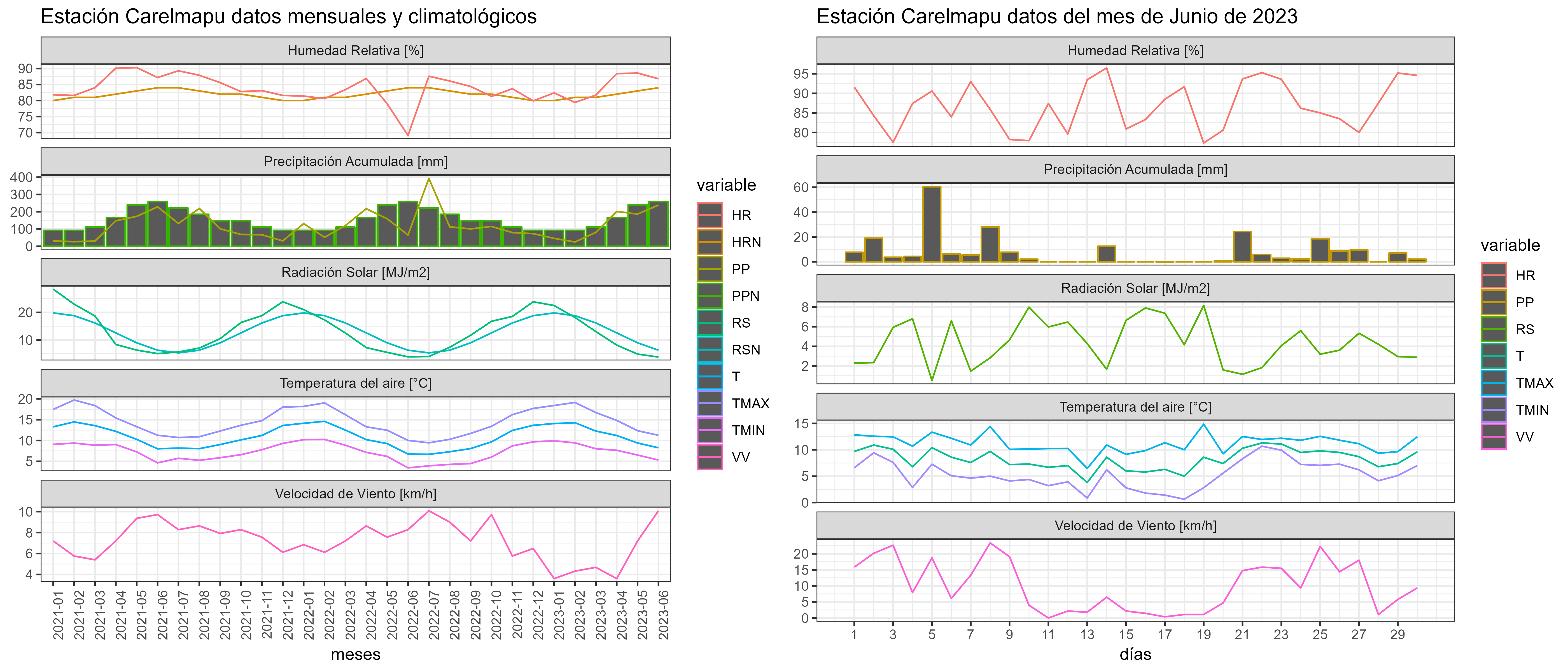

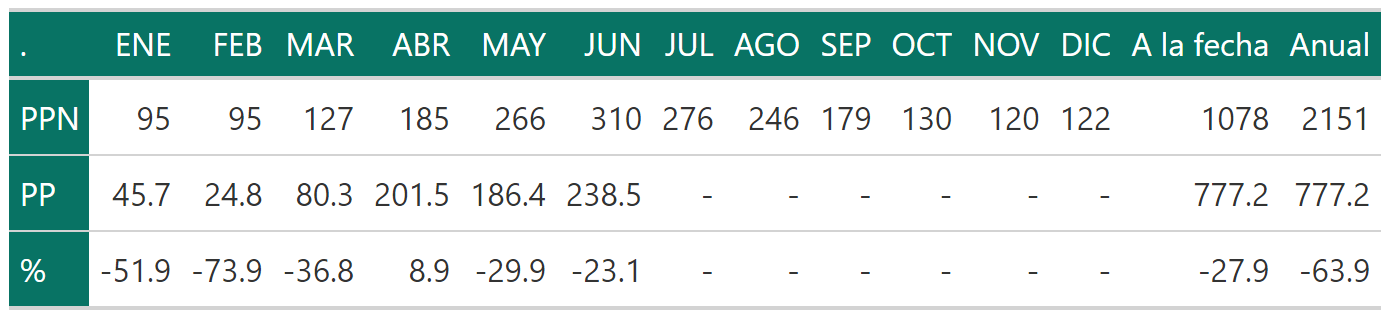

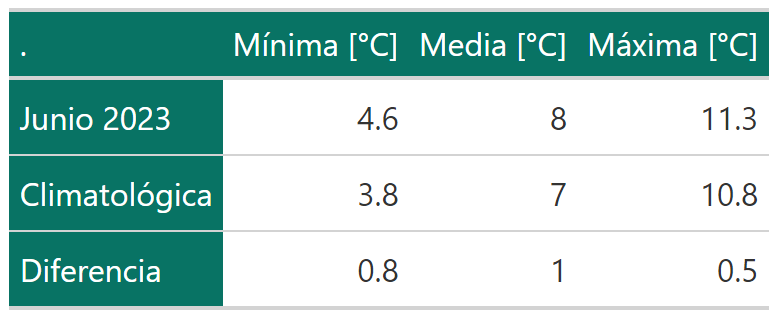

Estación Carelmapu

La estación Carelmapu corresponde al distrito agroclimático 14-10-3. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7°C y 10.8°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 4.6°C (0.8°C sobre la climatológica), la temperatura media 8°C (1°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 11.3°C (0.5°C sobre la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 238.5 mm, lo cual representa un 76.9% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 777.2 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 1078 mm, lo que representa un déficit de 27.9%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 65 mm.

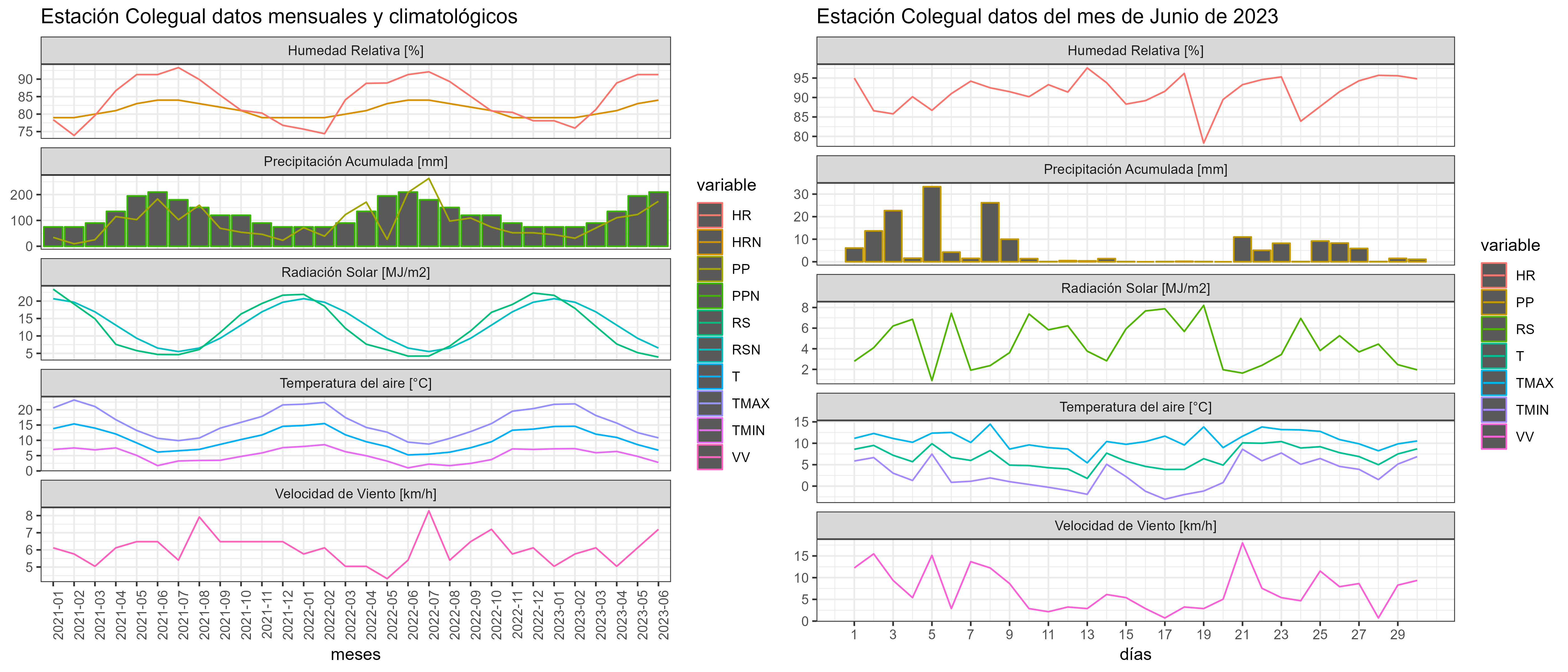

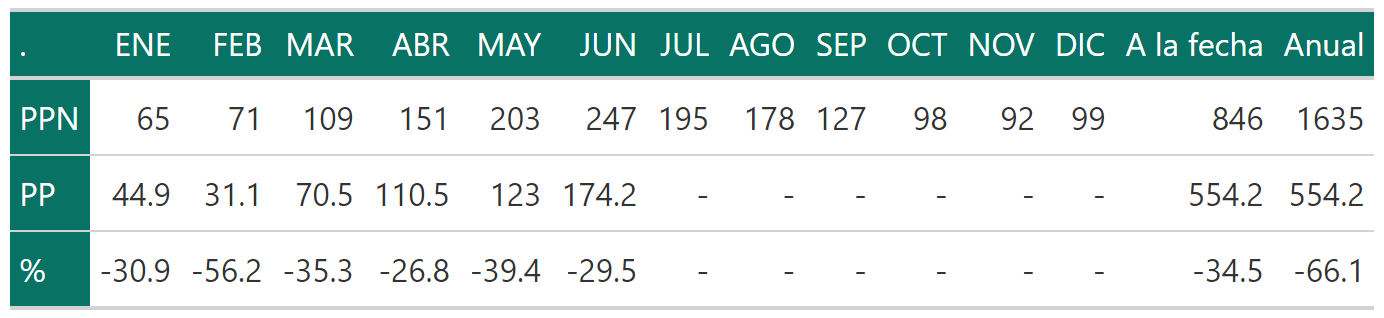

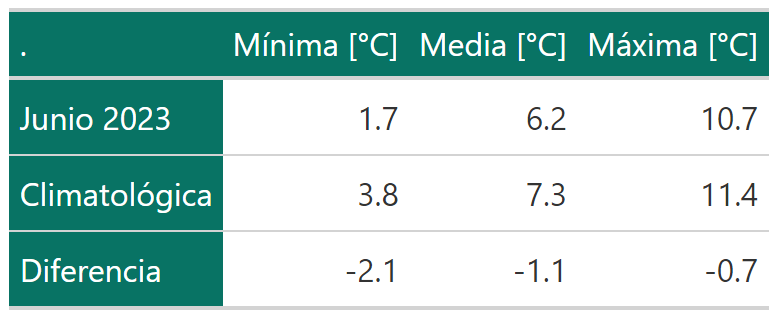

Estación Colegual

La estación Colegual corresponde al distrito agroclimático 14-10-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7.3°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 1.7°C (-2.1°C bajo la climatológica), la temperatura media 6.2°C (-1.1°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 10.7°C (-0.7°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 174.2 mm, lo cual representa un 70.5% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 554.2 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 846 mm, lo que representa un déficit de 34.5%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 208.3 mm.

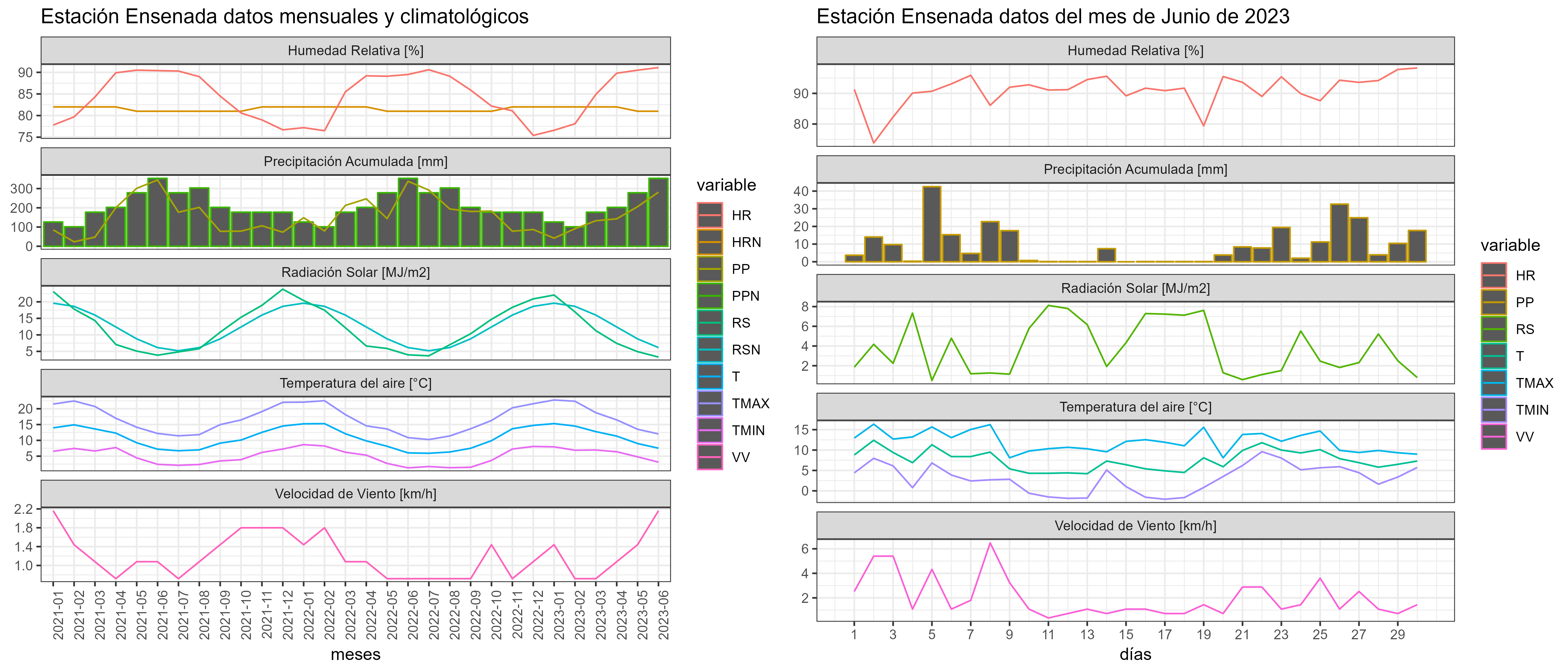

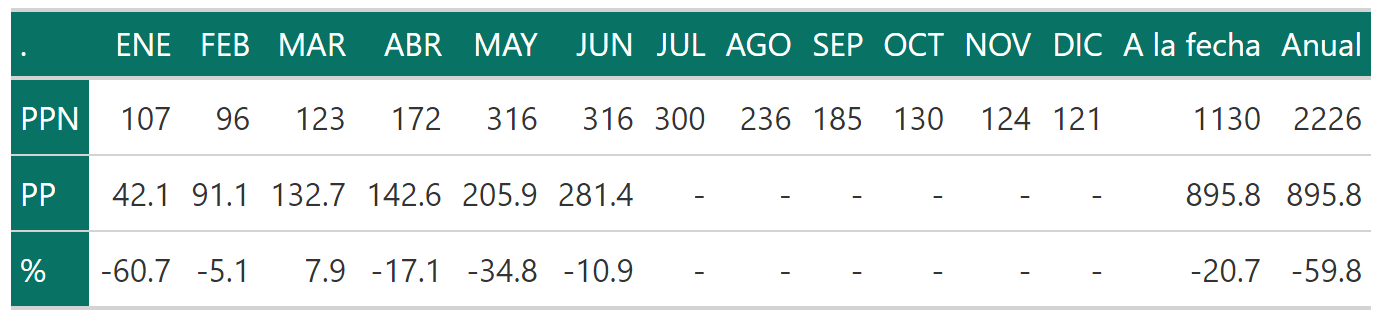

Estación Ensenada

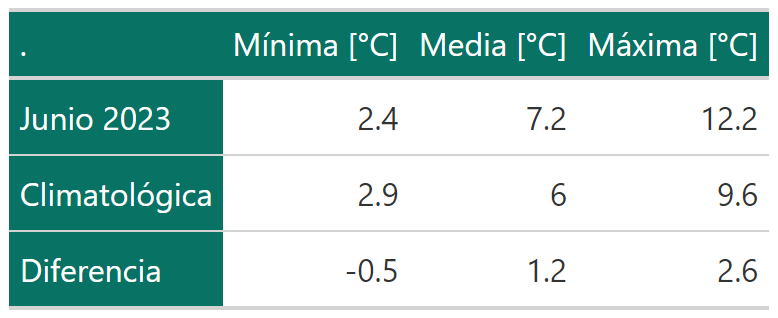

La estación Ensenada corresponde al distrito agroclimático 14-10-4. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 2.9°C, 6°C y 9.6°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 2.4°C (-0.5°C bajo la climatológica), la temperatura media 7.2°C (1.2°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 12.2°C (2.6°C sobre la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 281.4 mm, lo cual representa un 89.1% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 895.8 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 1130 mm, lo que representa un déficit de 20.7%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 338.1 mm.

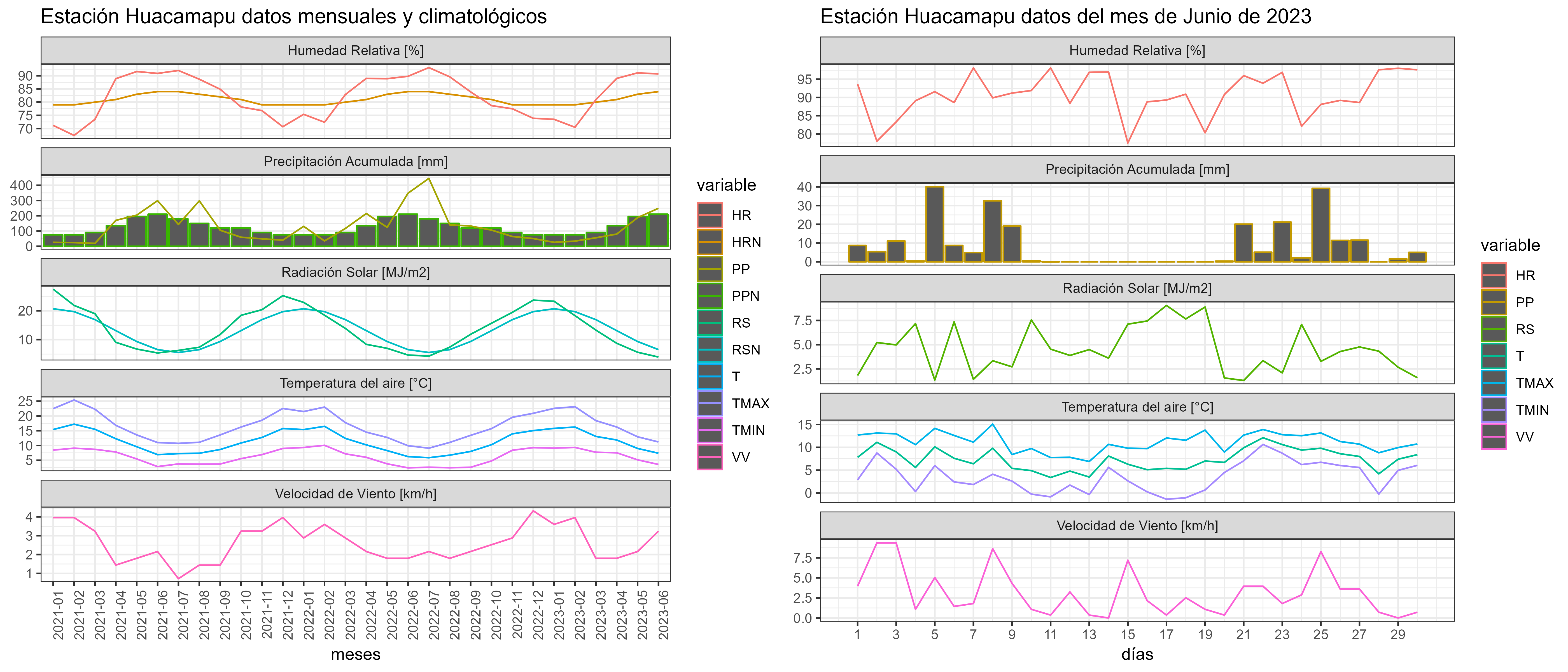

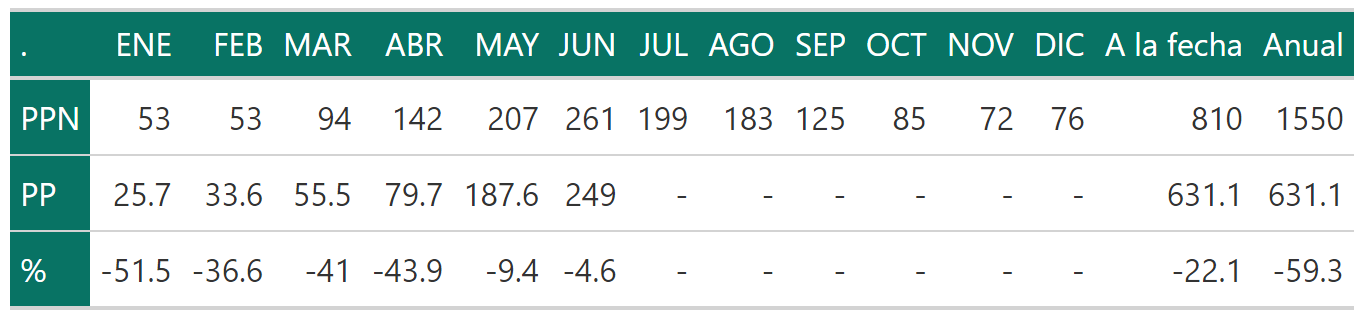

Estación Huacamapu

La estación Huacamapu corresponde al distrito agroclimático 14-10-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7.3°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 2.9°C (-0.9°C bajo la climatológica), la temperatura media 6.9°C (-0.4°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 11°C (-0.4°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 249 mm, lo cual representa un 95.4% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 631.1 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 810 mm, lo que representa un déficit de 22.1%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 347.9 mm.

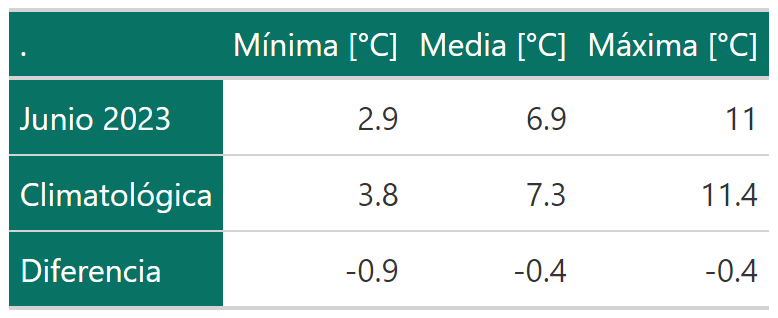

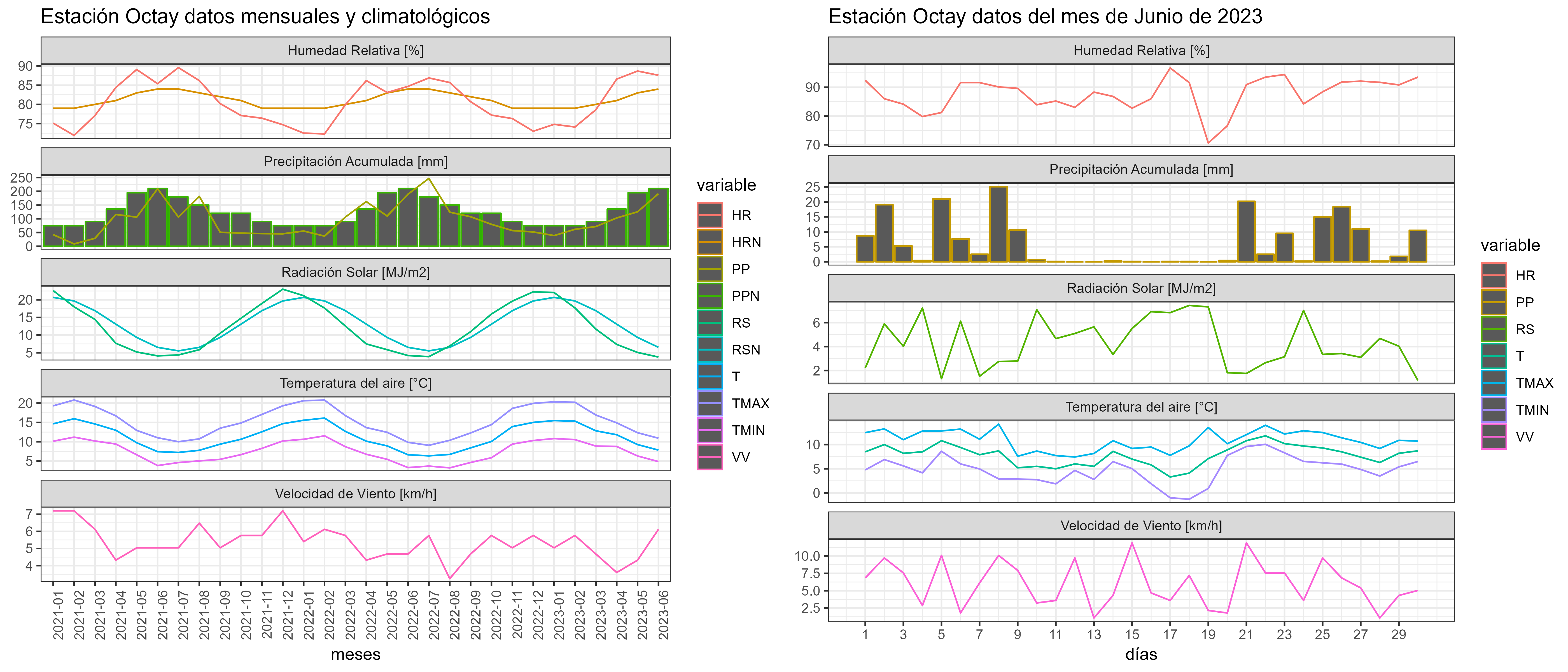

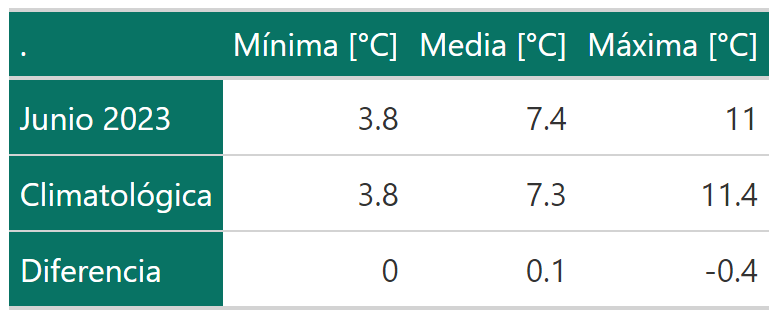

Estación Octay

La estación Octay corresponde al distrito agroclimático 14-10-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7.3°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 3.8°C (Igual al valor climatológico), la temperatura media 7.4°C (0.1°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 11°C (-0.4°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 191.4 mm, lo cual representa un 82.5% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 592 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 831 mm, lo que representa un déficit de 28.8%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 189.5 mm.

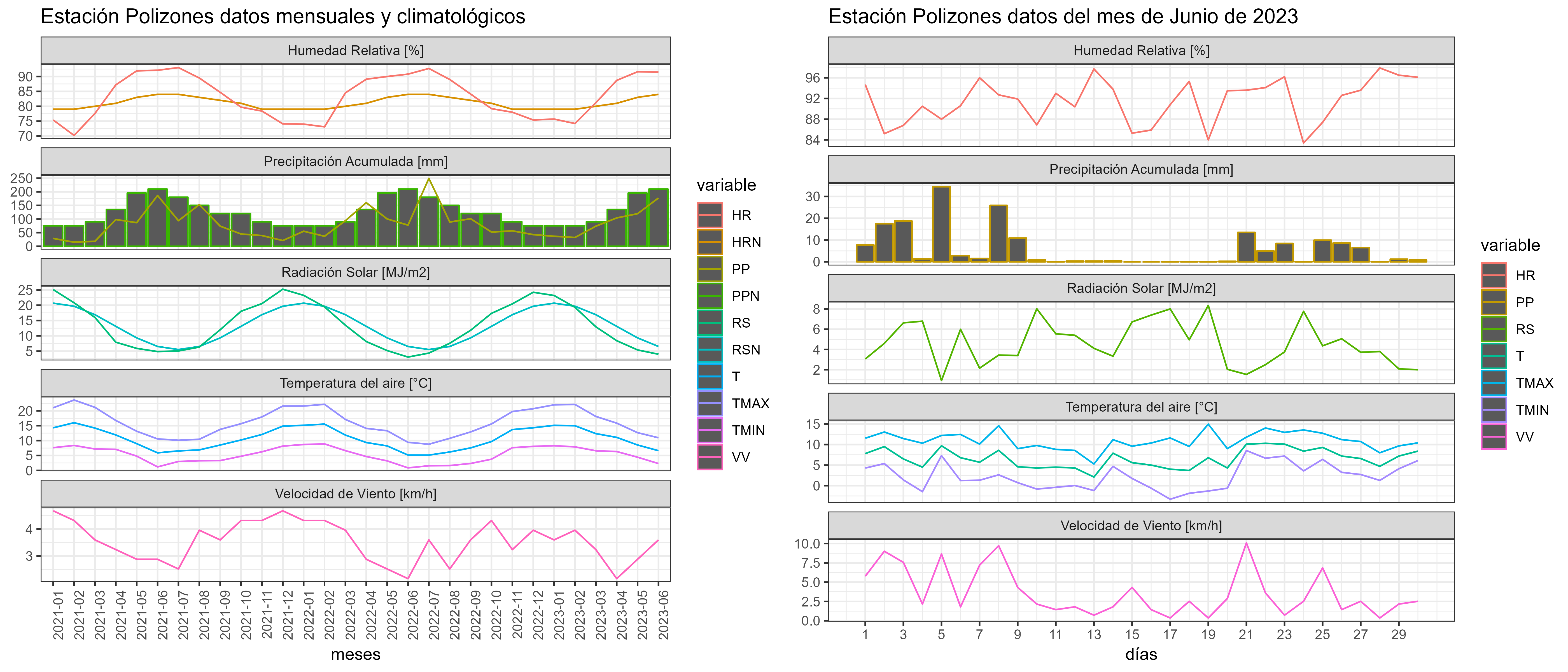

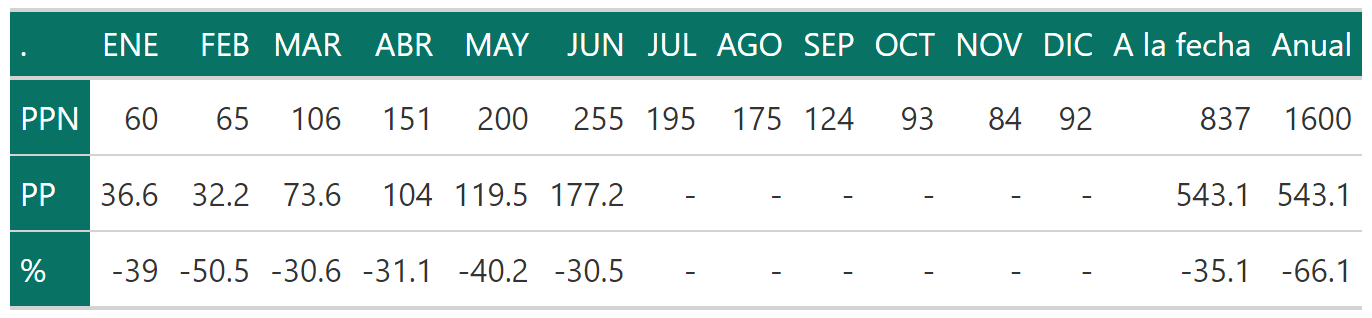

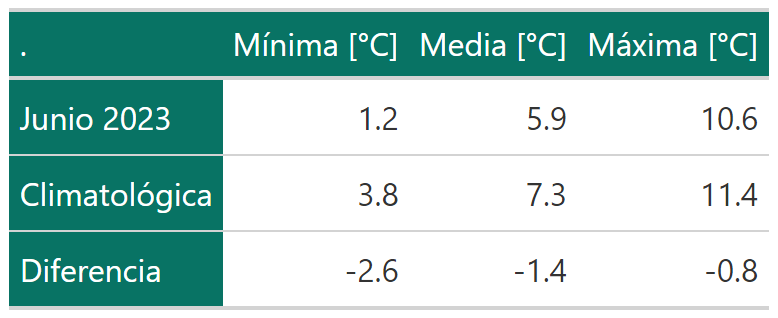

Estación Polizones

La estación Polizones corresponde al distrito agroclimático 14-10-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7.3°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 1.2°C (-2.6°C bajo la climatológica), la temperatura media 5.9°C (-1.4°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 10.6°C (-0.8°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 177.2 mm, lo cual representa un 69.5% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 543.1 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 837 mm, lo que representa un déficit de 35.1%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 77.5 mm.

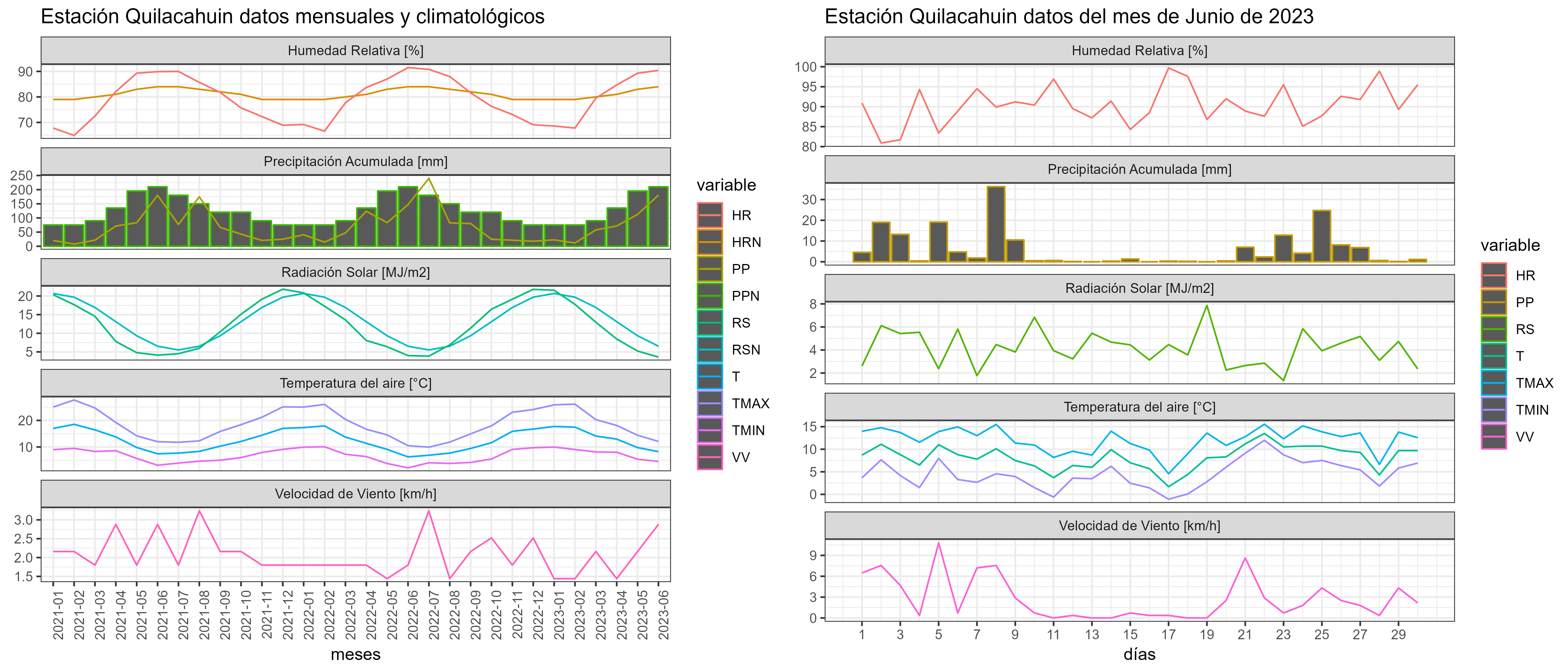

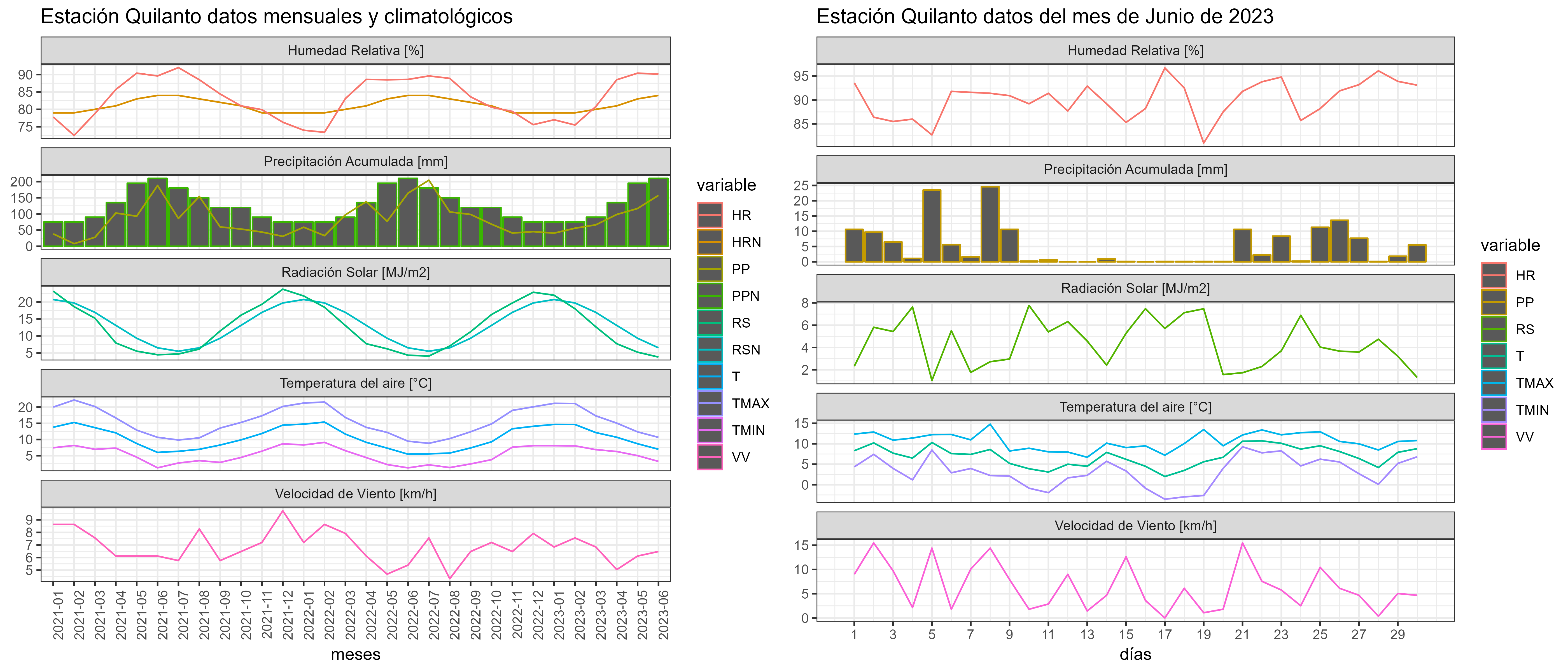

Estación Quilacahuin

La estación Quilacahuin corresponde al distrito agroclimático 14-10-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7.3°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 3.1°C (-0.7°C bajo la climatológica), la temperatura media 7.4°C (0.1°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 12°C (0.6°C sobre la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 180.7 mm, lo cual representa un 65.5% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 456.9 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 1062 mm, lo que representa un déficit de 57%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 147.1 mm.

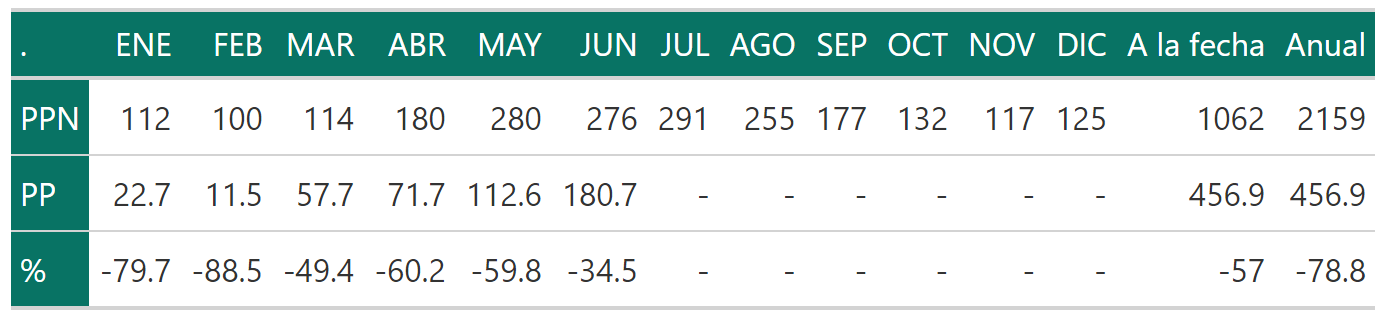

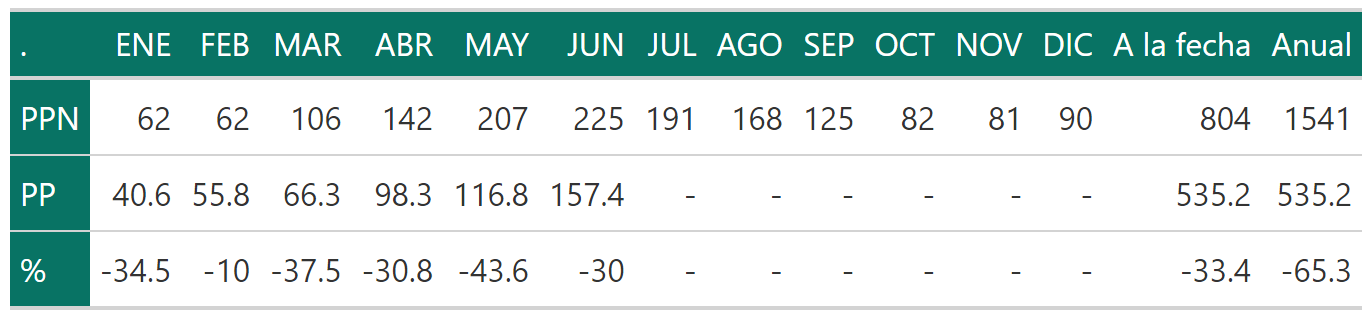

Estación Quilanto

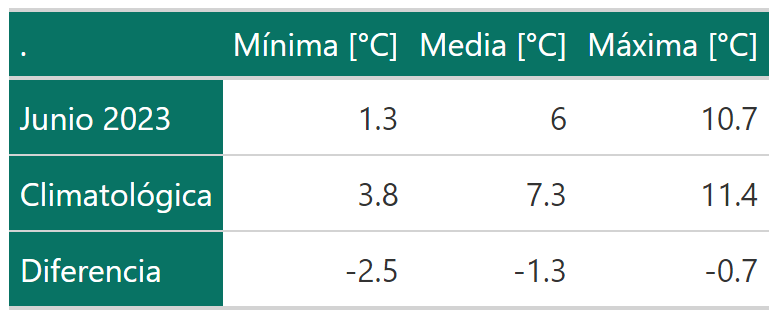

La estación Quilanto corresponde al distrito agroclimático 14-10-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.8°C, 7.3°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 1.3°C (-2.5°C bajo la climatológica), la temperatura media 6°C (-1.3°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 10.7°C (-0.7°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 157.4 mm, lo cual representa un 70% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 535.2 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 804 mm, lo que representa un déficit de 33.4%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 164.3 mm.

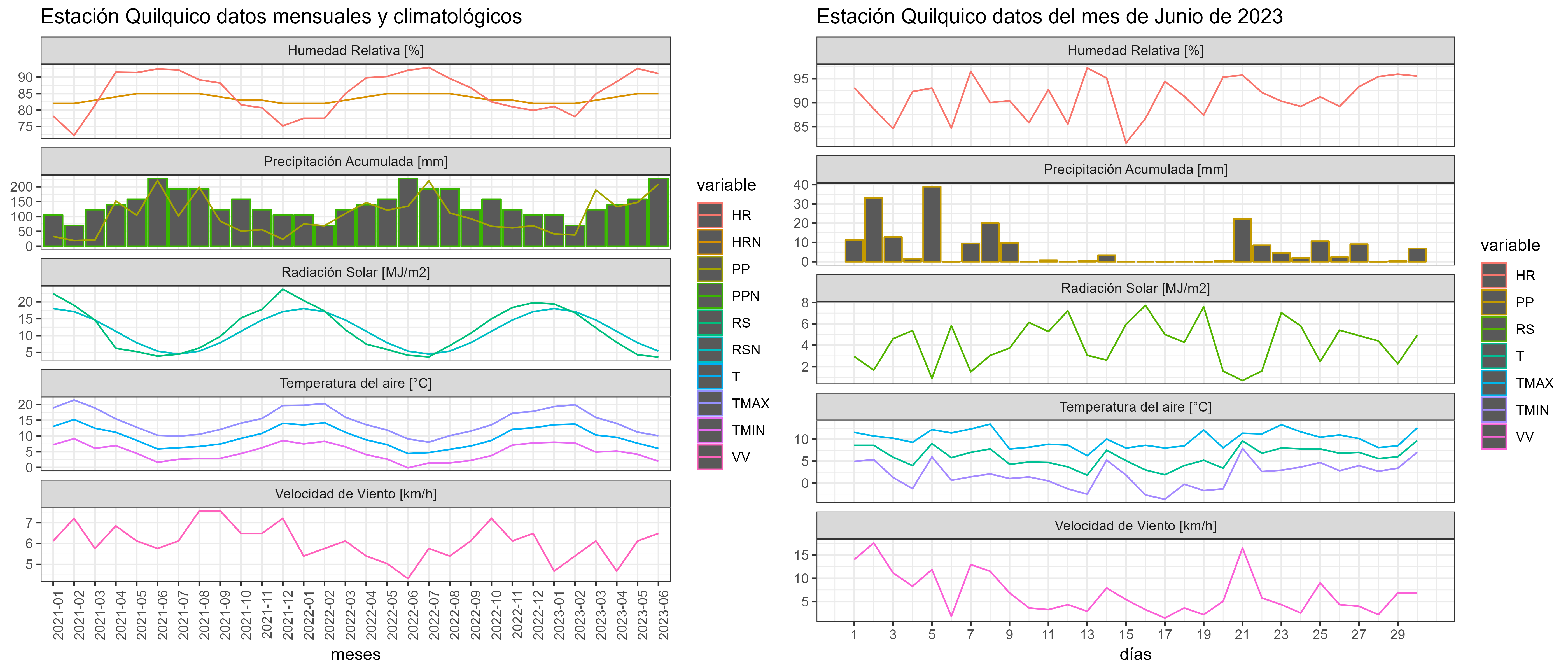

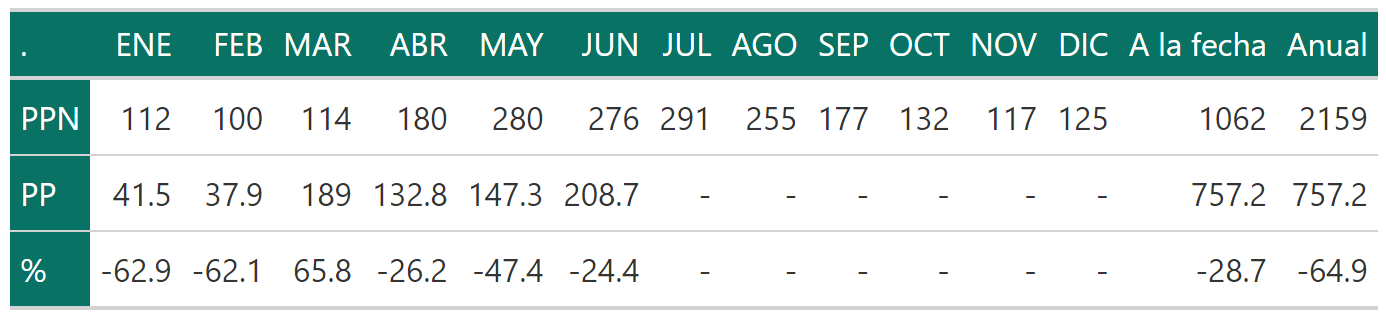

Estación Quilquico

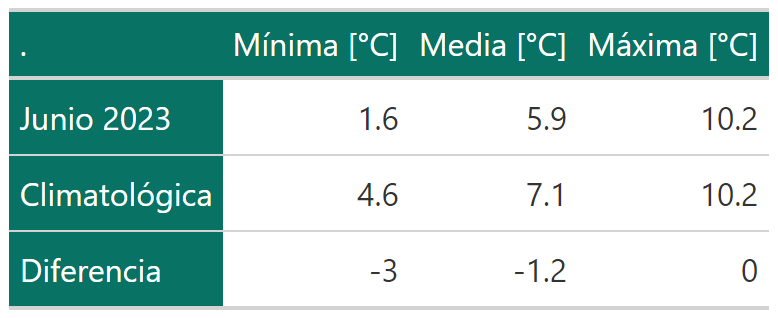

La estación Quilquico corresponde al distrito agroclimático 10-4. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 4.6°C, 7.1°C y 10.2°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 1.6°C (-3°C bajo la climatológica), la temperatura media 5.9°C (-1.2°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 10.2°C (Igual la climatológico).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 208.7 mm, lo cual representa un 75.6% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 757.2 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 1062 mm, lo que representa un déficit de 28.7%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 134.4 mm.

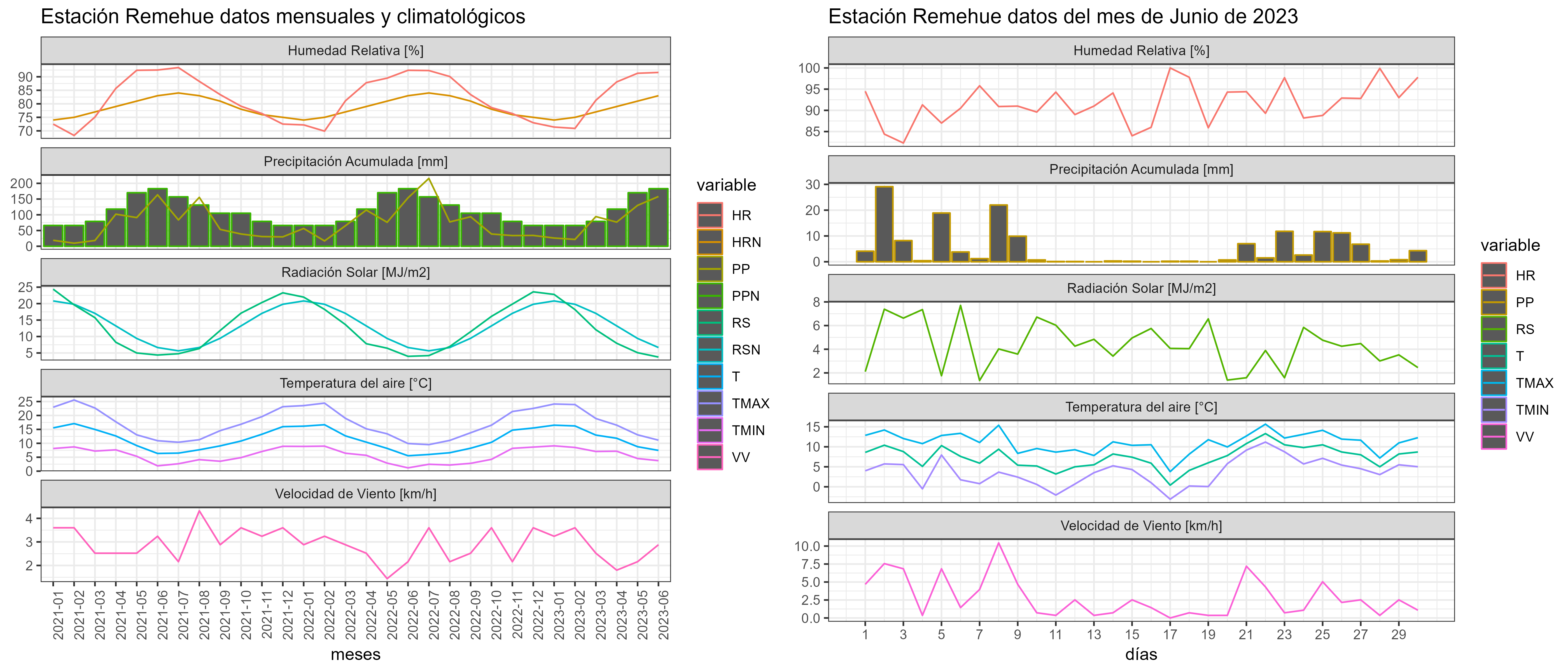

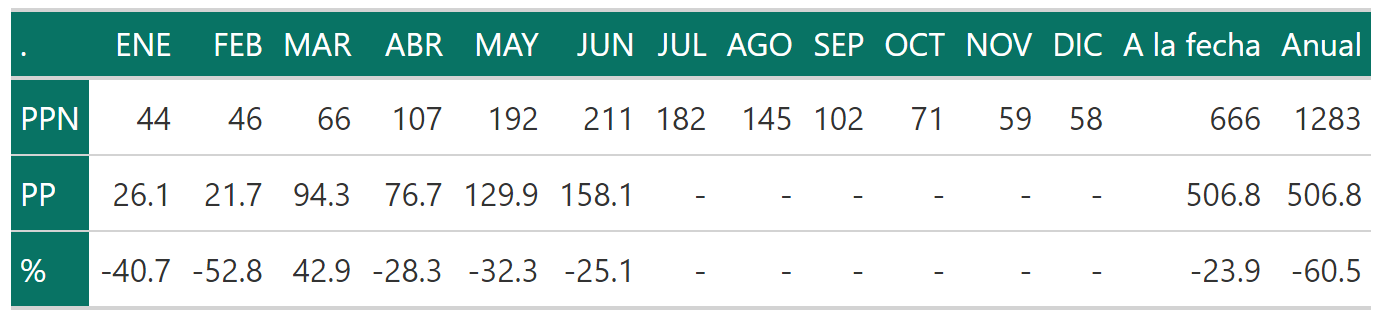

Estación Remehue

La estación Remehue corresponde al distrito agroclimático 14-10-2. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 3.7°C, 7.2°C y 11.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 1.9°C (-1.8°C bajo la climatológica), la temperatura media 6.4°C (-0.8°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 10.9°C (-0.5°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 158.1 mm, lo cual representa un 74.9% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 506.8 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 666 mm, lo que representa un déficit de 23.9%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 153.9 mm.

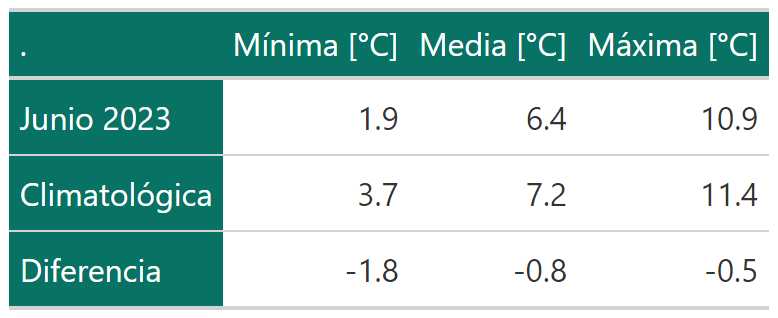

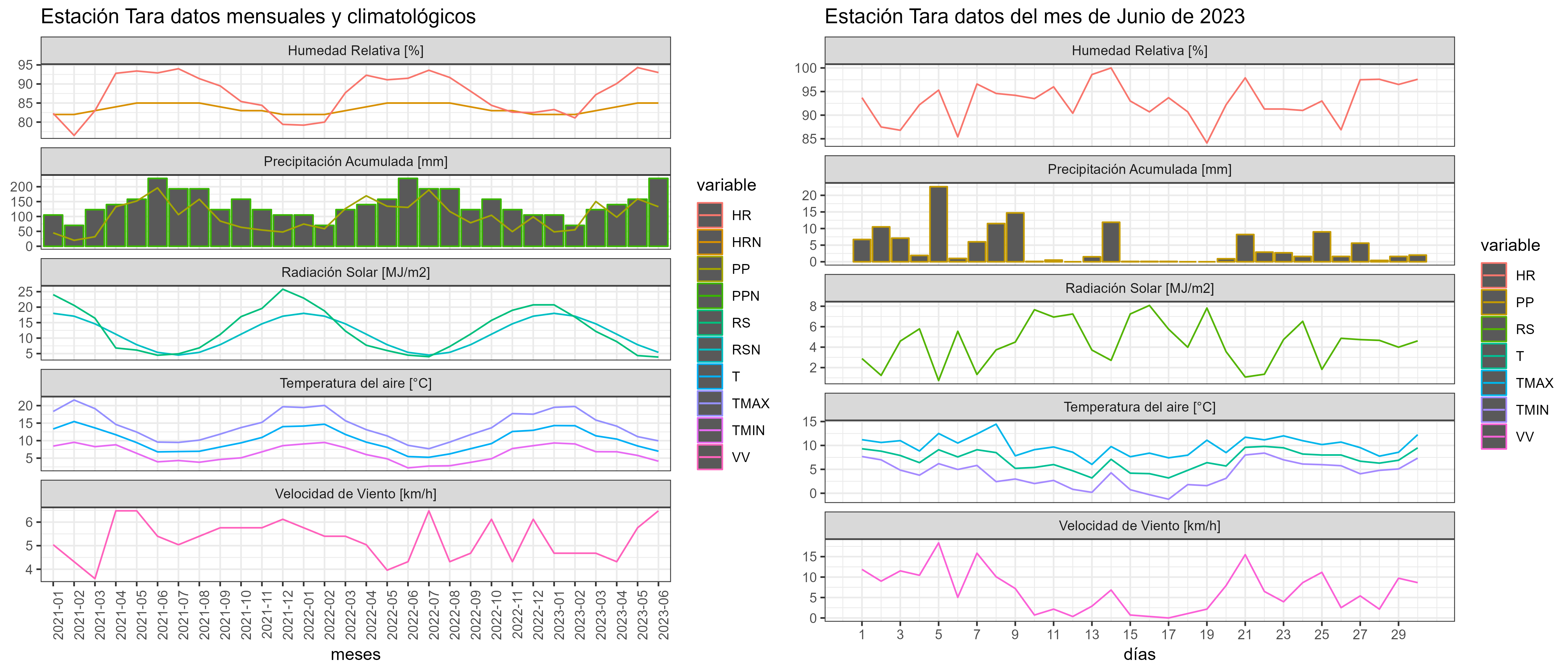

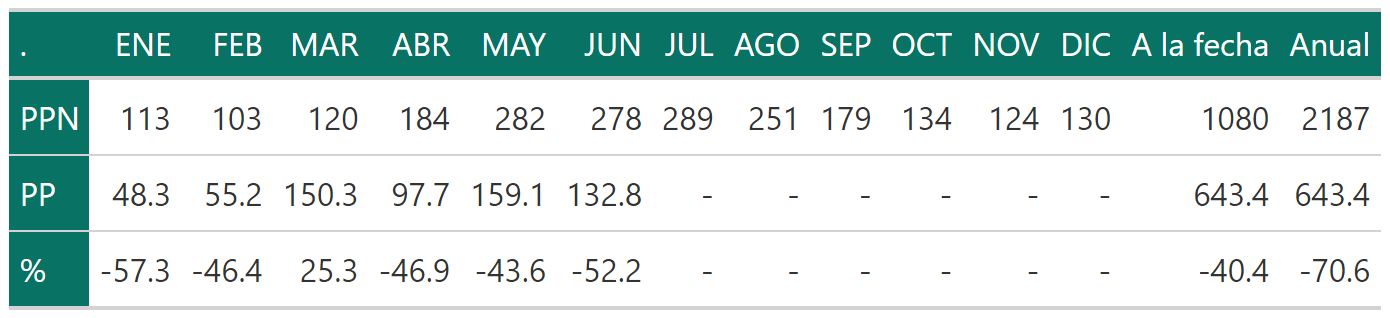

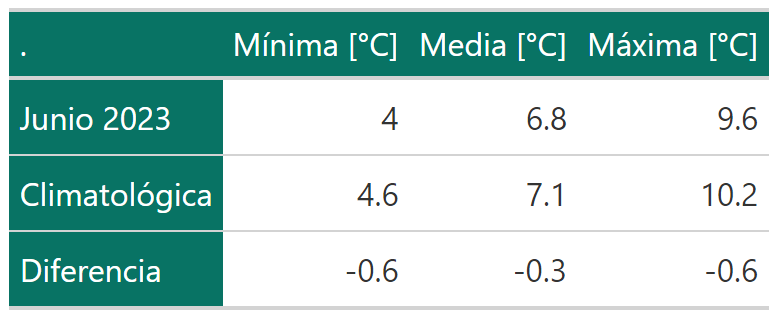

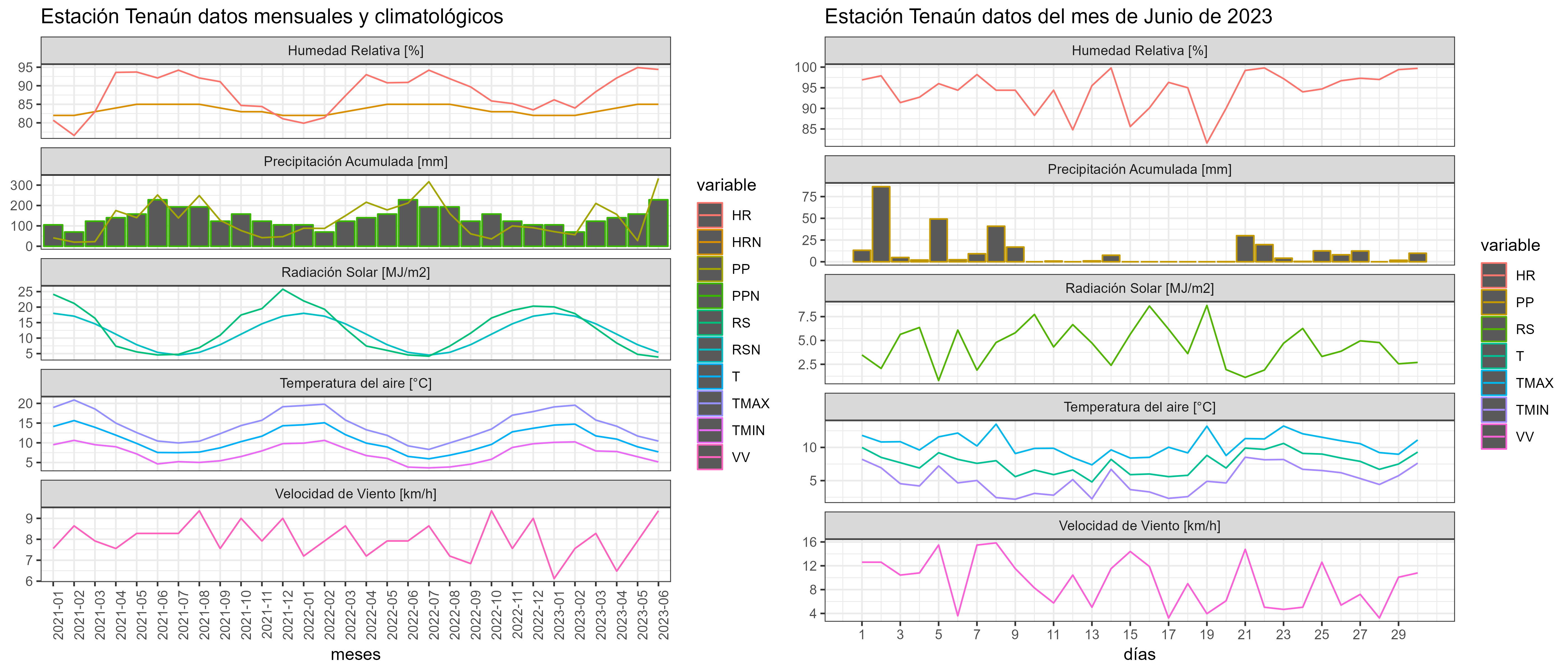

Estación Tara

La estación Tara corresponde al distrito agroclimático 10-4. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 4.6°C, 7.1°C y 10.2°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 4°C (-0.6°C bajo la climatológica), la temperatura media 6.8°C (-0.3°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 9.6°C (-0.6°C bajo la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 132.8 mm, lo cual representa un 47.8% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 643.4 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 1080 mm, lo que representa un déficit de 40.4%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 130.5 mm.

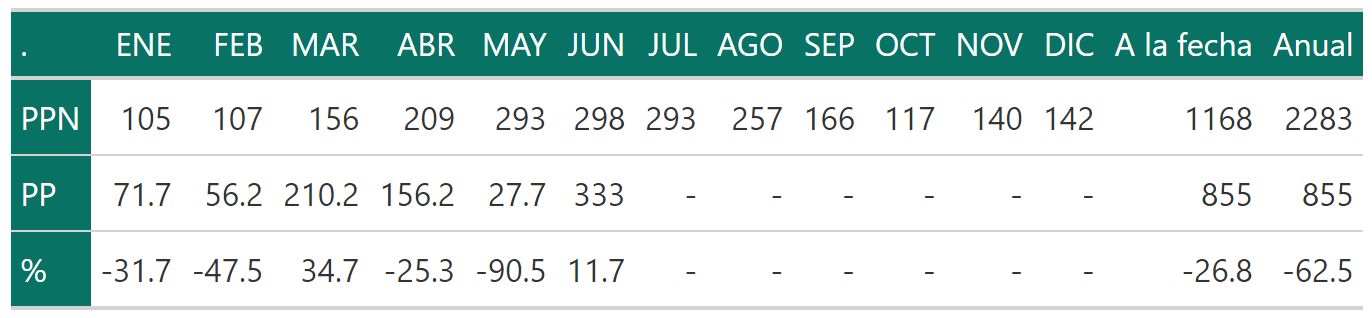

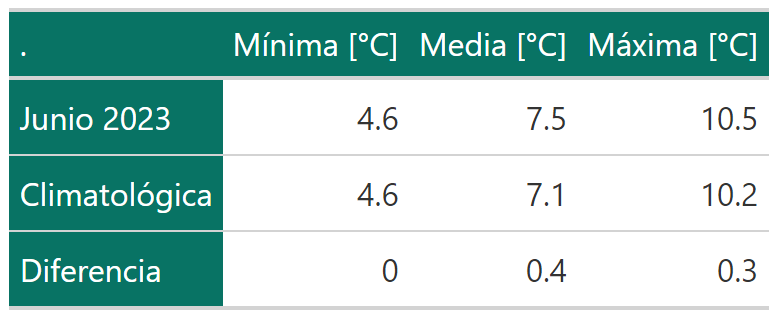

Estación Tenaún

La estación Tenaún corresponde al distrito agroclimático 10-4. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 4.6°C, 7.1°C y 10.2°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de junio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 4.6°C (Igual al valor climatológico), la temperatura media 7.5°C (0.4°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 10.5°C (0.3°C sobre la climatológica).

En el mes de junio se registró una pluviometría de 333 mm, lo cual representa un 111.7% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a junio se ha registrado un total acumulado de 855 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 1168 mm, lo que representa un déficit de 26.8%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 212 mm.

Isla de Chiloé > Ganadería

Vacas en lactancia

Una pradera con baja oferta y limitaciones nutricionales en este período obliga a suplementar con forrajes voluminosos, pudiendo ser algún cultivo forrajero fresco como la rutabaga o coles, en cantidad que no sobrepase los 4 a 5 Kg de MS por vaca/día. Sin embargo, dada su baja MS, el forraje suplementario principal en esta época y hasta inicios de primavera es el ensilaje de la pradera de rotación y/o permanente. En los sistemas más intensificados también se cuenta con ensilaje de maíz que permite mejorar la densidad energética y aumentar la MS de la ración. Esto es importante para aquellas vacas recién paridas que necesitan alimentos de alto valor nutritivo y con alta materia seca (> a 25-30%), que se encuentran en un buen ensilaje de maíz y en ensilajes de pradera cosechados en estados fenológicos tempranos y pre marchitados. Al tener animales aún más productivos, se cuenta con otros suplementos como los concentrados cuya composición nutricional debe estar relacionada con el resto de los alimentos empleados en la ración. En general, considerando que en este período la pradera se vuelve un alimento marginal en la ración, pero con alta proteína degradable, éstos debieran tener valores de proteína entre 12 y 16% PC, pero con una buena proporción de ella bypass (pasa intacta al intestino), y alto en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). También, considerando la alta degradabilidad de la proteína de los ensilajes, es conveniente suplementar con subproductos proteicos de origen vegetal (afrechos de raps, o de soya), u otros. Las vacas paridas en otoño y con condición corporal 2,5 (escala 1 a 5) que mantienen aun buenas producciones de leche, deben ya recuperar condición corporal para lograr una buena eficiencia reproductiva; éstas podrían ser suplementadas con 1 Kg por cada 2 L por sobre los 15 L/día, si hacen un consumo estimado de 3 a 6 Kg de MS/vaca/día de forrajes frescos (pradera + cultivos forrajeros) y, completa la ración el ensilaje + heno, con alrededor de 10 a 12 Kg de MS, según peso vivo.

Vacas no lactantes (secas)

En el sistema con parición bi-estacional (primavera y otoño), y en los estacionales de primavera se inicia el secado. Recordar hacer la revisión de pezuñas y terapia de secado. Si las vacas se encuentran en buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas con suplementación de forrajes (algo de ensilaje, y heno de gramíneas/paja a voluntad); no es recomendable el heno de leguminosas por los elevados niveles de calcio que contiene. Cuando se encuentren a tres semanas del probable parto (inicio del llamado período de transición), debe hacerse un cambio gradual de la ración alimenticia que les permita ajustar su rumen y metabolismo en general a la condición de término de gestación, parto e inicio de lactancia, eventos que determinan el éxito productivo del sistema lechero. Esto sucedería si se tienen partos tempranos (fines de julio) en los sistemas estacionales. En general, no se debe olvidar que en la medida que la gestación llega a término, la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos embrionarios), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son muy necesarios de suplementar en esta fase previa al parto.

Vaquillas de reemplazo

Según la época de nacimientos, las hembras de reemplazo debieran alcanzar un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según el tipo animal que se tenga (genética). Las vaquillas cubiertas en la temporada (noviembre a enero, entre 15 y 18 meses de edad) debieran haber alcanzado a la cubierta un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 550 Kg: alrededor de 357 Kg) y una condición corporal de 3,5, además de pasar al examen ginecológico para determinar preñez. Es importante porque la mayor demanda de nutrientes la tienen en la segunda mitad de la gestación y coincide con la crisis alimenticia de invierno. Este grupo de animales debe tener la mayor atención si es que tienen el parto en pleno invierno o a inicios de primavera. Las vaquillas nacidas en el otoño se encuentran ya en época de cubiertas de otoño-invierno y las cubiertas en el invierno anterior ya están la mayor parte paridas. Es conveniente que en los últimos meses de gestación puedan pastorear praderas hasta su octavo mes y luego, juntarse con las vacas secas. Esto permite hacer más fácil su integración “social” al rebaño, y en especial también, ajustarse al régimen alimenticio y de manejo del período de transición. Hay que tener cuidado de hacer este manejo cuando haya un grupo de vaquillas con similar condición fisiológica; no se debe integrar nunca uno o dos animales al grupo de vacas, ya que pueden ser segregadas y sufrir traumatismos, en especial cuando hay un grupo numeroso de vacas con dos o más partos. Hacia el término de este período, es posible que en conjunto, se les haga pasar por la sala de ordeña, y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas después del parto. Así, es posible asegurar mejor la ingesta del concentrado, que en estos animales puede ser aumentada en 1 Kg respecto de lo que consumen las vacas (2 - 3 Kg), según sea la calidad y cantidad del resto de los alimentos de la ración y de su condición corporal.

Terneros(as)

Hacia mediados del mes de julio ya se tendrán los primeros nacimientos de la época llamada de “primavera” pero que en estricto rigor, es de fines de invierno. Sin embargo cuando se tiene un sistema lechero bi-estacional ordenado debiera haber nacimientos sólo desde marzo a junio (partos de “otoño”), pero algunos sistemas lo hacen continuado hasta el invierno e inicios de primavera. Los terneros con nacimientos de “otoño” ocurridos desde marzo se encuentran regularmente con un clima cambiante, y por ello la crianza se lleva a cabo en ternereras que tengan buena ventilación y que se mantengan limpias, o en lugares con protección. Siempre estar atento a las condiciones del parto en las vacas y cuidar de atender al recién nacido para que ingiera su primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida y una segunda toma antes de las 6 horas. Lo anterior permitirá que, además de los nutrientes que requieren, puedan adquirir las defensas contra enfermedades al ingerir las inmunoglobulinas que difunden en la pared intestinal sólo en las primeras horas de vida. El ternero puede separase de la vaca ya a las 6 horas de vida ingresando a su crianza artificial con leche calostral y/o sustituto de leche. Además, desde el comienzo de esta etapa pueden recibir a voluntad concentrado inicial y agua; suplementar con heno después de los 30 días cuando ya estén consumiendo 0,5 Kg/día de concentrado. La crianza con dieta láctea puede hacerse hasta 2 ó 3 meses de edad, según sea el nivel tecnológico del sistema. Lo importante es conseguir cumplir los principales objetivos: ausencia de mortalidad, buen ritmo de crecimiento y desarrollo para lograr una cubierta temprana (15 a 17 meses de edad), y un peso adecuado al tipo animal. Opciones de salir a pradera pueden darse sólo con buen tiempo y adecuada disponibilidad de pasto, pues los riesgos de neumonías son mayores con alta humedad y vientos. Después de los tres a cuatro meses de edad, aplicar las vacunas contra enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Aquellos terneros nacidos temprano en la temporada de primavera (julio-agosto), se encuentran con alrededor de más de 10 meses de edad. Según su desarrollo y crecimiento, y dependiendo principalmente de la disponibilidad y calidad de pradera, pueden eventualmente seguir con una suplementación menor de concentrado (1 a 2 Kg) y con forrajes conservados como ensilaje preferentemente (más energía) y algo de heno. Según el sistema, los machos salen del predio, o permanecen para insertarlos en un régimen de recría como novillos preferentemente. Las hembras prosiguen en la recría de vaquillas para una cubierta temprana.

Isla de Chiloé > Praderas

El efecto de las menores temperaturas ambientales hace un ajuste a la baja sobre la tasa de crecimiento de las especies forrajeras, por consiguiente, las rotaciones de pastoreo se alargan a los 50 a 60 días en invierno, llegando a una disponibilidad de pre-pastoreo entre 1.800-2.000 kg MS/ha y una disponibilidad post-pastoreo entre 1.000-1.200 kg MS/ha, ó 5 cm de residuo. El aporte de la pradera en esta estación se acerca al 7-10% y las restricciones nutricionales son su baja materia seca, baja fibra e inadecuada relación de proteína:energía que afectan el consumo y producción de leche. Al detectarse heladas es aconsejable no ingresar a los animales en las praderas de pastoreo para evitar su deterioro. Para ello hay que considerar sectores alternativos que se encuentren en un plan de intervención próxima (potreros de sacrificio) o patios de alimentación. Reingresar con animales una vez que el hielo se encuentre derretido.

Una norma de manejo de praderas debiera contemplar un muestreo para detectar cuncunilla negra y aplicar producto si corresponde. En las praderas permanentes de pastoreo, ya en pleno invierno conviene ir gradualmente teniendo residuos un poco mayores para que con las mayores temperaturas de fines de invierno, el rebrote sea más rápido. La ballica anual y/o avena para pastoreo invernal, así como también las bi-anuales y permanentes sembradas en marzo, ya debieran estar esperando el segundo-tercer pastoreo de mediados a fines de invierno, esto si es que fueron establecidas en suelos con buena fertilidad y con una fertilización adecuada. Aquellos cultivos establecidos para el otoño e invierno (rutabaga, coles) debieran ya estar formando parte de la ración alimenticia de las vacas durante el invierno; con lluvia y mal tiempo puede haber mayores pérdidas de campo. Tomar eso en consideración para una mejor gestión de la suplementación.

Identificar próximos potreros a cultivar/fertilizar, realizar prontamente muestreo de suelo y generar un plan de manejo de adquisición de insumos y de tiempos de laboreo estimado.

La situación climática actual y dado el estado actual de la praderas, indica que se podría esperar una recuperación post-pastoreo normal en el corto plazo y una disminución en la tasa de crecimiento de la pradera.

Isla de Chiloé > Cultivos > Papas

Actualmente el territorio nacional se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño. En términos generales, típicamente los inviernos bajo la influencia del niño se caracterizan por mayor precipitación acumulada en la zona centro-sur del país, temperatura mínima mayor a lo normal en gran parte de Chile y temperatura máxima más cálida principalmente en la costa del norte y centro sur.

En el mes de Julio en la Región de Los Lagos el ciclo de la papa nos lleva a concentrarnos en las tareas de almacenaje, especialmente para aquellos que estén conservando tubérculos para semilla propia, o sean productores semilleristas, o bien, quienes tengan papa de guarda para la venta o distribución.

Es esencial brindar condiciones para evitar problemas sanitarios en la guarda, para ello se debe otorgar una adecuada ventilación y estar atento a las condiciones de almacenaje. Para este período son importantes las siguientes recomendaciones:

Verificar la ventilación de la bodega, que no existan goteras, filtraciones de agua o anegamientos, especialmente en este período de alta pluviometría.

Asegurar condiciones de ventilación que permitan el desplazamiento de aire bajo y entre las papas. Es recomendable instalar tarimas o soportes que permitan la circulación de aire bajo las papas que se van a almacenar (por ejemplo, tarimas de listones de madera). La circulación de aire puede favorecerse con ductos de ventilación o chimeneas (por ejemplo, entradas laterales triangulares de listones o chimeneas de listones).

Ordenar y limpiar la bodega de almacenamiento retirando sacos, envases y otros implementos utilizados en la cosecha.

Retirar y eliminar de la bodega todos los tubérculos desechados y caídos en el suelo a fin de evitar focos de contaminación y/o mezclas en caso de que se maneje más de una variedad en la misma bodega.

Desinfectar con cloro u otro desinfectante similar, las superficies de la bodega y los elementos que se requiera emplear en el almacenaje.

Se debe siempre peparar las distintas variedades e identificarlas con un letrero o marca. Evitar los golpes de los tubérculos.

Evite almacenar en sacos cerrados o contenedores que no permitan la circulación de aire. Pueden usarse sacos de mallas que permitan la circulación de aire (sacos de papa semilla). También puede usarse bandejas, estantes, cajones paletizados o almacenar en trojas permitiendo la circulación de aire

Asegurar espacio para el desplazamiento de las personas entre los compartimentos en los que se encuentran las papas.

Emparejar o nivelar los tubérculos de cada compartimento o troja de la bodega de modo que queden a la misma a altura para que la liberación de CO2 por respiración sea uniforme. Evitar apilar papas a más un metro de altura en casos de bodegas rústicas sin ventilación forzada.

Cubrir con malla oscura (de buen tramado de mallaje, 80% de intersección) cada troja si se tiene almacenado tubérculos destinados al consumo fresco. Estas cubiertas deben permitir el intercambio gaseoso de respiración y a la vez evitar el paso de la luz hacia los tubérculos a fin de impedir el "verdeamiento" de las papas.

Recorrer y revisar periódicamente la bodega de almacenamiento de papa observando los compartimentos o trojas a fin de detectar la ocurrencia de posibles problemas; para ello hay que levantar la malla negra que cubre los tubérculos y revisar su estado de conservación. Detectar posibles focos de pudriciones y eliminarlos.

Realizar un control efectivo de roedores en la bodega (causan pérdidas y mueven tubérculos mezclando las papas)

Analizar los resultados de la cosecha de papa, el stock potencial de venta y organizar el calendario del trabajo de la futura selección de los materiales guardados en la bodega de almacenamiento.

Ñadis > Ganadería

Vacas en lactancia

Una pradera con baja oferta y limitaciones nutricionales en este período obliga a suplementar con forrajes voluminosos, pudiendo ser algún cultivo forrajero fresco como la rutabaga o coles, en cantidad que no sobrepase los 4 a 5 Kg de MS por vaca/día. Sin embargo, dada su baja MS, el forraje suplementario principal en esta época y hasta inicios de primavera es el ensilaje de la pradera de rotación y/o permanente. En los sistemas más intensificados también se cuenta con ensilaje de maíz que permite mejorar la densidad energética y aumentar la MS de la ración. Esto es importante para aquellas vacas recién paridas que necesitan alimentos de alto valor nutritivo y con alta materia seca (> a 25-30%), que se encuentran en un buen ensilaje de maíz y en ensilajes de pradera cosechados en estados fenológicos tempranos y pre marchitados. Al tener animales aún más productivos, se cuenta con otros suplementos como los concentrados cuya composición nutricional debe estar relacionada con el resto de los alimentos empleados en la ración. En general, considerando que en este período la pradera se vuelve un alimento marginal en la ración, pero con alta proteína degradable, éstos debieran tener valores de proteína entre 12 y 16% PC, pero con una buena proporción de ella bypass (pasa intacta al intestino), y alto en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). También, considerando la alta degradabilidad de la proteína de los ensilajes, es conveniente suplementar con subproductos proteicos de origen vegetal (afrechos de raps, o de soya), u otros. Las vacas paridas en otoño y con condición corporal 2,5 (escala 1 a 5) que mantienen aun buenas producciones de leche, deben ya recuperar condición corporal para lograr una buena eficiencia reproductiva; éstas podrían ser suplementadas con 1 Kg por cada 2 L por sobre los 15 L/día, si hacen un consumo estimado de 3 a 6 Kg de MS/vaca/día de forrajes frescos (pradera + cultivos forrajeros) y, completa la ración el ensilaje + heno, con alrededor de 10 a 12 Kg de MS, según peso vivo.

Vacas no lactantes (secas)

En el sistema con parición bi-estacional (primavera y otoño), y en los estacionales de primavera se inicia el secado. Recordar hacer la revisión de pezuñas y terapia de secado. Si las vacas se encuentran en buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas con suplementación de forrajes (algo de ensilaje, y heno de gramíneas/paja a voluntad); no es recomendable el heno de leguminosas por los elevados niveles de calcio que contiene. Cuando se encuentren a tres semanas del probable parto (inicio del llamado período de transición), debe hacerse un cambio gradual de la ración alimenticia que les permita ajustar su rumen y metabolismo en general a la condición de término de gestación, parto e inicio de lactancia, eventos que determinan el éxito productivo del sistema lechero. Esto sucedería si se tienen partos tempranos (fines de julio) en los sistemas estacionales. En general, no se debe olvidar que en la medida que la gestación llega a término, la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos embrionarios), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son muy necesarios de suplementar en esta fase previa al parto.

Vaquillas de reemplazo

Según la época de nacimientos, las hembras de reemplazo debieran alcanzar un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según el tipo animal que se tenga (genética). Las vaquillas cubiertas en la temporada (noviembre a enero, entre 15 y 18 meses de edad) debieran haber alcanzado a la cubierta un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 550 Kg: alrededor de 357 Kg) y una condición corporal de 3,5, además de pasar al examen ginecológico para determinar preñez. Es importante porque la mayor demanda de nutrientes la tienen en la segunda mitad de la gestación y coincide con la crisis alimenticia de invierno. Este grupo de animales debe tener la mayor atención si es que tienen el parto en pleno invierno o a inicios de primavera. Las vaquillas nacidas en el otoño se encuentran ya en época de cubiertas de otoño-invierno y las cubiertas en el invierno anterior ya están la mayor parte paridas. Es conveniente que en los últimos meses de gestación puedan pastorear praderas hasta su octavo mes y luego, juntarse con las vacas secas. Esto permite hacer más fácil su integración “social” al rebaño, y en especial también, ajustarse al régimen alimenticio y de manejo del período de transición. Hay que tener cuidado de hacer este manejo cuando haya un grupo de vaquillas con similar condición fisiológica; no se debe integrar nunca uno o dos animales al grupo de vacas, ya que pueden ser segregadas y sufrir traumatismos, en especial cuando hay un grupo numeroso de vacas con dos o más partos. Hacia el término de este período, es posible que en conjunto, se les haga pasar por la sala de ordeña, y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas después del parto. Así, es posible asegurar mejor la ingesta del concentrado, que en estos animales puede ser aumentada en 1 Kg respecto de lo que consumen las vacas (2 - 3 Kg), según sea la calidad y cantidad del resto de los alimentos de la ración y de su condición corporal.

Terneros(as)

Hacia mediados del mes de julio ya se tendrán los primeros nacimientos de la época llamada de “primavera” pero que en estricto rigor, es de fines de invierno. Sin embargo cuando se tiene un sistema lechero bi-estacional ordenado debiera haber nacimientos sólo desde marzo a junio (partos de “otoño”), pero algunos sistemas lo hacen continuado hasta el invierno e inicios de primavera. Los terneros con nacimientos de “otoño” ocurridos desde marzo se encuentran regularmente con un clima cambiante, y por ello la crianza se lleva a cabo en ternereras que tengan buena ventilación y que se mantengan limpias, o en lugares con protección. Siempre estar atento a las condiciones del parto en las vacas y cuidar de atender al recién nacido para que ingiera su primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida y una segunda toma antes de las 6 horas. Lo anterior permitirá que, además de los nutrientes que requieren, puedan adquirir las defensas contra enfermedades al ingerir las inmunoglobulinas que difunden en la pared intestinal sólo en las primeras horas de vida. El ternero puede separase de la vaca ya a las 6 horas de vida ingresando a su crianza artificial con leche calostral y/o sustituto de leche. Además, desde el comienzo de esta etapa pueden recibir a voluntad concentrado inicial y agua; suplementar con heno después de los 30 días cuando ya estén consumiendo 0,5 Kg/día de concentrado. La crianza con dieta láctea puede hacerse hasta 2 ó 3 meses de edad, según sea el nivel tecnológico del sistema. Lo importante es conseguir cumplir los principales objetivos: ausencia de mortalidad, buen ritmo de crecimiento y desarrollo para lograr una cubierta temprana (15 a 17 meses de edad), y un peso adecuado al tipo animal. Opciones de salir a pradera pueden darse sólo con buen tiempo y adecuada disponibilidad de pasto, pues los riesgos de neumonías son mayores con alta humedad y vientos. Después de los tres a cuatro meses de edad, aplicar las vacunas contra enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Aquellos terneros nacidos temprano en la temporada de primavera (julio-agosto), se encuentran con alrededor de más de 10 meses de edad. Según su desarrollo y crecimiento, y dependiendo principalmente de la disponibilidad y calidad de pradera, pueden eventualmente seguir con una suplementación menor de concentrado (1 a 2 Kg) y con forrajes conservados como ensilaje preferentemente (más energía) y algo de heno. Según el sistema, los machos salen del predio, o permanecen para insertarlos en un régimen de recría como novillos preferentemente. Las hembras prosiguen en la recría de vaquillas para una cubierta temprana.

Ñadis > Praderas

El efecto de las menores temperaturas ambientales hace un ajuste a la baja sobre la tasa de crecimiento de las especies forrajeras, por consiguiente, las rotaciones de pastoreo se alargan a los 50 a 60 días en invierno, llegando a una disponibilidad de pre-pastoreo entre 1.800-2.000 kg MS/ha y una disponibilidad post-pastoreo entre 1.000-1.200 kg MS/ha, ó 5 cm de residuo. El aporte de la pradera en esta estación se acerca al 7-10% y las restricciones nutricionales son su baja materia seca, baja fibra e inadecuada relación de proteína:energía que afectan el consumo y producción de leche. Al detectarse heladas es aconsejable no ingresar a los animales en las praderas de pastoreo para evitar su deterioro. Para ello hay que considerar sectores alternativos que se encuentren en un plan de intervención próxima (potreros de sacrificio) o patios de alimentación. Reingresar con animales una vez que el hielo se encuentre derretido.

Una norma de manejo de praderas debiera contemplar un muestreo para detectar cuncunilla negra y aplicar producto si corresponde. En las praderas permanentes de pastoreo, ya en pleno invierno conviene ir gradualmente teniendo residuos un poco mayores para que con las mayores temperaturas de fines de invierno, el rebrote sea más rápido. La ballica anual y/o avena para pastoreo invernal, así como también las bi-anuales y permanentes sembradas en marzo, ya debieran estar esperando el segundo-tercer pastoreo de mediados a fines de invierno, esto si es que fueron establecidas en suelos con buena fertilidad y con una fertilización adecuada. Aquellos cultivos establecidos para el otoño e invierno (rutabaga, coles) debieran ya estar formando parte de la ración alimenticia de las vacas durante el invierno; con lluvia y mal tiempo puede haber mayores pérdidas de campo. Tomar eso en consideración para una mejor gestión de la suplementación.

Identificar próximos potreros a cultivar/fertilizar, realizar prontamente muestreo de suelo y generar un plan de manejo de adquisición de insumos y de tiempos de laboreo estimado.

La situación climática actual y dado el estado actual de la praderas, indica que se podría esperar una recuperación post-pastoreo normal en el corto plazo y una disminución en la tasa de crecimiento de la pradera.

Ñadis > Cultivos > Papas

Actualmente el territorio nacional se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño. En términos generales, típicamente los inviernos bajo la influencia del niño se caracterizan por mayor precipitación acumulada en la zona centro-sur del país, temperatura mínima mayor a lo normal en gran parte de Chile y temperatura máxima más cálida principalmente en la costa del norte y centro sur.

En el mes de Julio en la Región de Los Lagos el ciclo de la papa nos lleva a concentrarnos en las tareas de almacenaje, especialmente para aquellos que estén conservando tubérculos para semilla propia, o sean productores semilleristas, o bien, quienes tengan papa de guarda para la venta o distribución.

Es esencial brindar condiciones para evitar problemas sanitarios en la guarda, para ello se debe otorgar una adecuada ventilación y estar atento a las condiciones de almacenaje. Para este período son importantes las siguientes recomendaciones:

Verificar la ventilación de la bodega, que no existan goteras, filtraciones de agua o anegamientos, especialmente en este período de alta pluviometría.

Asegurar condiciones de ventilación que permitan el desplazamiento de aire bajo y entre las papas. Es recomendable instalar tarimas o soportes que permitan la circulación de aire bajo las papas que se van a almacenar (por ejemplo, tarimas de listones de madera). La circulación de aire puede favorecerse con ductos de ventilación o chimeneas (por ejemplo, entradas laterales triangulares de listones o chimeneas de listones).

Ordenar y limpiar la bodega de almacenamiento retirando sacos, envases y otros implementos utilizados en la cosecha.

Retirar y eliminar de la bodega todos los tubérculos desechados y caídos en el suelo a fin de evitar focos de contaminación y/o mezclas en caso de que se maneje más de una variedad en la misma bodega.

Desinfectar con cloro u otro desinfectante similar, las superficies de la bodega y los elementos que se requiera emplear en el almacenaje.

Se debe siempre peparar las distintas variedades e identificarlas con un letrero o marca. Evitar los golpes de los tubérculos.

Evite almacenar en sacos cerrados o contenedores que no permitan la circulación de aire. Pueden usarse sacos de mallas que permitan la circulación de aire (sacos de papa semilla). También puede usarse bandejas, estantes, cajones paletizados o almacenar en trojas permitiendo la circulación de aire

Asegurar espacio para el desplazamiento de las personas entre los compartimentos en los que se encuentran las papas.

Emparejar o nivelar los tubérculos de cada compartimento o troja de la bodega de modo que queden a la misma a altura para que la liberación de CO2 por respiración sea uniforme. Evitar apilar papas a más un metro de altura en casos de bodegas rústicas sin ventilación forzada.

Cubrir con malla oscura (de buen tramado de mallaje, 80% de intersección) cada troja si se tiene almacenado tubérculos destinados al consumo fresco. Estas cubiertas deben permitir el intercambio gaseoso de respiración y a la vez evitar el paso de la luz hacia los tubérculos a fin de impedir el "verdeamiento" de las papas.

Recorrer y revisar periódicamente la bodega de almacenamiento de papa observando los compartimentos o trojas a fin de detectar la ocurrencia de posibles problemas; para ello hay que levantar la malla negra que cubre los tubérculos y revisar su estado de conservación. Detectar posibles focos de pudriciones y eliminarlos.

Realizar un control efectivo de roedores en la bodega (causan pérdidas y mueven tubérculos mezclando las papas)

Analizar los resultados de la cosecha de papa, el stock potencial de venta y organizar el calendario del trabajo de la futura selección de los materiales guardados en la bodega de almacenamiento.

Precordillera > Ganadería

El efecto de las menores temperaturas ambientales hace un ajuste a la baja sobre la tasa de crecimiento de las especies forrajeras, por consiguiente, las rotaciones de pastoreo se alargan a los 50 a 60 días en invierno, llegando a una disponibilidad de pre-pastoreo entre 1.800-2.000 kg MS/ha y una disponibilidad post-pastoreo entre 1.000-1.200 kg MS/ha, ó 5 cm de residuo. El aporte de la pradera en esta estación se acerca al 7-10% y las restricciones nutricionales son su baja materia seca, baja fibra e inadecuada relación de proteína:energía que afectan el consumo y producción de leche. Al detectarse heladas es aconsejable no ingresar a los animales en las praderas de pastoreo para evitar su deterioro. Para ello hay que considerar sectores alternativos que se encuentren en un plan de intervención próxima (potreros de sacrificio) o patios de alimentación. Reingresar con animales una vez que el hielo se encuentre derretido.

Una norma de manejo de praderas debiera contemplar un muestreo para detectar cuncunilla negra y aplicar producto si corresponde. En las praderas permanentes de pastoreo, ya en pleno invierno conviene ir gradualmente teniendo residuos un poco mayores para que con las mayores temperaturas de fines de invierno, el rebrote sea más rápido. La ballica anual y/o avena para pastoreo invernal, así como también las bi-anuales y permanentes sembradas en marzo, ya debieran estar esperando el segundo-tercer pastoreo de mediados a fines de invierno, esto si es que fueron establecidas en suelos con buena fertilidad y con una fertilización adecuada. Aquellos cultivos establecidos para el otoño e invierno (rutabaga, coles) debieran ya estar formando parte de la ración alimenticia de las vacas durante el invierno; con lluvia y mal tiempo puede haber mayores pérdidas de campo. Tomar eso en consideración para una mejor gestión de la suplementación.

Identificar próximos potreros a cultivar/fertilizar, realizar prontamente muestreo de suelo y generar un plan de manejo de adquisición de insumos y de tiempos de laboreo estimado.

La situación climática actual y dado el estado actual de la praderas, indica que se podría esperar una recuperación post-pastoreo normal en el corto plazo y una disminución en la tasa de crecimiento de la pradera.

Vacas en lactancia

Una pradera con baja oferta y limitaciones nutricionales en este período obliga a suplementar con forrajes voluminosos, pudiendo ser algún cultivo forrajero fresco como la rutabaga o coles, en cantidad que no sobrepase los 4 a 5 Kg de MS por vaca/día. Sin embargo, dada su baja MS, el forraje suplementario principal en esta época y hasta inicios de primavera es el ensilaje de la pradera de rotación y/o permanente. En los sistemas más intensificados también se cuenta con ensilaje de maíz que permite mejorar la densidad energética y aumentar la MS de la ración. Esto es importante para aquellas vacas recién paridas que necesitan alimentos de alto valor nutritivo y con alta materia seca (> a 25-30%), que se encuentran en un buen ensilaje de maíz y en ensilajes de pradera cosechados en estados fenológicos tempranos y pre marchitados. Al tener animales aún más productivos, se cuenta con otros suplementos como los concentrados cuya composición nutricional debe estar relacionada con el resto de los alimentos empleados en la ración. En general, considerando que en este período la pradera se vuelve un alimento marginal en la ración, pero con alta proteína degradable, éstos debieran tener valores de proteína entre 12 y 16% PC, pero con una buena proporción de ella bypass (pasa intacta al intestino), y alto en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). También, considerando la alta degradabilidad de la proteína de los ensilajes, es conveniente suplementar con subproductos proteicos de origen vegetal (afrechos de raps, o de soya), u otros. Las vacas paridas en otoño y con condición corporal 2,5 (escala 1 a 5) que mantienen aun buenas producciones de leche, deben ya recuperar condición corporal para lograr una buena eficiencia reproductiva; éstas podrían ser suplementadas con 1 Kg por cada 2 L por sobre los 15 L/día, si hacen un consumo estimado de 3 a 6 Kg de MS/vaca/día de forrajes frescos (pradera + cultivos forrajeros) y, completa la ración el ensilaje + heno, con alrededor de 10 a 12 Kg de MS, según peso vivo.

Vacas no lactantes (secas)

En el sistema con parición bi-estacional (primavera y otoño), y en los estacionales de primavera se inicia el secado. Recordar hacer la revisión de pezuñas y terapia de secado. Si las vacas se encuentran en buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas con suplementación de forrajes (algo de ensilaje, y heno de gramíneas/paja a voluntad); no es recomendable el heno de leguminosas por los elevados niveles de calcio que contiene. Cuando se encuentren a tres semanas del probable parto (inicio del llamado período de transición), debe hacerse un cambio gradual de la ración alimenticia que les permita ajustar su rumen y metabolismo en general a la condición de término de gestación, parto e inicio de lactancia, eventos que determinan el éxito productivo del sistema lechero. Esto sucedería si se tienen partos tempranos (fines de julio) en los sistemas estacionales. En general, no se debe olvidar que en la medida que la gestación llega a término, la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos embrionarios), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son muy necesarios de suplementar en esta fase previa al parto.

Vaquillas de reemplazo

Según la época de nacimientos, las hembras de reemplazo debieran alcanzar un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según el tipo animal que se tenga (genética). Las vaquillas cubiertas en la temporada (noviembre a enero, entre 15 y 18 meses de edad) debieran haber alcanzado a la cubierta un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 550 Kg: alrededor de 357 Kg) y una condición corporal de 3,5, además de pasar al examen ginecológico para determinar preñez. Es importante porque la mayor demanda de nutrientes la tienen en la segunda mitad de la gestación y coincide con la crisis alimenticia de invierno. Este grupo de animales debe tener la mayor atención si es que tienen el parto en pleno invierno o a inicios de primavera. Las vaquillas nacidas en el otoño se encuentran ya en época de cubiertas de otoño-invierno y las cubiertas en el invierno anterior ya están la mayor parte paridas. Es conveniente que en los últimos meses de gestación puedan pastorear praderas hasta su octavo mes y luego, juntarse con las vacas secas. Esto permite hacer más fácil su integración “social” al rebaño, y en especial también, ajustarse al régimen alimenticio y de manejo del período de transición. Hay que tener cuidado de hacer este manejo cuando haya un grupo de vaquillas con similar condición fisiológica; no se debe integrar nunca uno o dos animales al grupo de vacas, ya que pueden ser segregadas y sufrir traumatismos, en especial cuando hay un grupo numeroso de vacas con dos o más partos. Hacia el término de este período, es posible que en conjunto, se les haga pasar por la sala de ordeña, y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas después del parto. Así, es posible asegurar mejor la ingesta del concentrado, que en estos animales puede ser aumentada en 1 Kg respecto de lo que consumen las vacas (2 - 3 Kg), según sea la calidad y cantidad del resto de los alimentos de la ración y de su condición corporal.

Terneros(as)

Hacia mediados del mes de julio ya se tendrán los primeros nacimientos de la época llamada de “primavera” pero que en estricto rigor, es de fines de invierno. Sin embargo cuando se tiene un sistema lechero bi-estacional ordenado debiera haber nacimientos sólo desde marzo a junio (partos de “otoño”), pero algunos sistemas lo hacen continuado hasta el invierno e inicios de primavera. Los terneros con nacimientos de “otoño” ocurridos desde marzo se encuentran regularmente con un clima cambiante, y por ello la crianza se lleva a cabo en ternereras que tengan buena ventilación y que se mantengan limpias, o en lugares con protección. Siempre estar atento a las condiciones del parto en las vacas y cuidar de atender al recién nacido para que ingiera su primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida y una segunda toma antes de las 6 horas. Lo anterior permitirá que, además de los nutrientes que requieren, puedan adquirir las defensas contra enfermedades al ingerir las inmunoglobulinas que difunden en la pared intestinal sólo en las primeras horas de vida. El ternero puede separase de la vaca ya a las 6 horas de vida ingresando a su crianza artificial con leche calostral y/o sustituto de leche. Además, desde el comienzo de esta etapa pueden recibir a voluntad concentrado inicial y agua; suplementar con heno después de los 30 días cuando ya estén consumiendo 0,5 Kg/día de concentrado. La crianza con dieta láctea puede hacerse hasta 2 ó 3 meses de edad, según sea el nivel tecnológico del sistema. Lo importante es conseguir cumplir los principales objetivos: ausencia de mortalidad, buen ritmo de crecimiento y desarrollo para lograr una cubierta temprana (15 a 17 meses de edad), y un peso adecuado al tipo animal. Opciones de salir a pradera pueden darse sólo con buen tiempo y adecuada disponibilidad de pasto, pues los riesgos de neumonías son mayores con alta humedad y vientos. Después de los tres a cuatro meses de edad, aplicar las vacunas contra enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Aquellos terneros nacidos temprano en la temporada de primavera (julio-agosto), se encuentran con alrededor de más de 10 meses de edad. Según su desarrollo y crecimiento, y dependiendo principalmente de la disponibilidad y calidad de pradera, pueden eventualmente seguir con una suplementación menor de concentrado (1 a 2 Kg) y con forrajes conservados como ensilaje preferentemente (más energía) y algo de heno. Según el sistema, los machos salen del predio, o permanecen para insertarlos en un régimen de recría como novillos preferentemente. Las hembras prosiguen en la recría de vaquillas para una cubierta temprana.

Precordillera > Praderas

El efecto de las menores temperaturas ambientales hace un ajuste a la baja sobre la tasa de crecimiento de las especies forrajeras, por consiguiente, las rotaciones de pastoreo se alargan a los 50 a 60 días en invierno, llegando a una disponibilidad de pre-pastoreo entre 1.800-2.000 kg MS/ha y una disponibilidad post-pastoreo entre 1.000-1.200 kg MS/ha, ó 5 cm de residuo. El aporte de la pradera en esta estación se acerca al 7-10% y las restricciones nutricionales son su baja materia seca, baja fibra e inadecuada relación de proteína:energía que afectan el consumo y producción de leche. Al detectarse heladas es aconsejable no ingresar a los animales en las praderas de pastoreo para evitar su deterioro. Para ello hay que considerar sectores alternativos que se encuentren en un plan de intervención próxima (potreros de sacrificio) o patios de alimentación. Reingresar con animales una vez que el hielo se encuentre derretido.

Una norma de manejo de praderas debiera contemplar un muestreo para detectar cuncunilla negra y aplicar producto si corresponde. En las praderas permanentes de pastoreo, ya en pleno invierno conviene ir gradualmente teniendo residuos un poco mayores para que con las mayores temperaturas de fines de invierno, el rebrote sea más rápido. La ballica anual y/o avena para pastoreo invernal, así como también las bi-anuales y permanentes sembradas en marzo, ya debieran estar esperando el segundo-tercer pastoreo de mediados a fines de invierno, esto si es que fueron establecidas en suelos con buena fertilidad y con una fertilización adecuada. Aquellos cultivos establecidos para el otoño e invierno (rutabaga, coles) debieran ya estar formando parte de la ración alimenticia de las vacas durante el invierno; con lluvia y mal tiempo puede haber mayores pérdidas de campo. Tomar eso en consideración para una mejor gestión de la suplementación.

Identificar próximos potreros a cultivar/fertilizar, realizar prontamente muestreo de suelo y generar un plan de manejo de adquisición de insumos y de tiempos de laboreo estimado.

La situación climática actual y dado el estado actual de la praderas, indica que se podría esperar una recuperación post-pastoreo normal en el corto plazo y una disminución en la tasa de crecimiento de la pradera.

Precordillera > Cultivos > Papas

Actualmente el territorio nacional se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño. En términos generales, típicamente los inviernos bajo la influencia del niño se caracterizan por mayor precipitación acumulada en la zona centro-sur del país, temperatura mínima mayor a lo normal en gran parte de Chile y temperatura máxima más cálida principalmente en la costa del norte y centro sur.

En el mes de Julio en la Región de Los Lagos el ciclo de la papa nos lleva a concentrarnos en las tareas de almacenaje, especialmente para aquellos que estén conservando tubérculos para semilla propia, o sean productores semilleristas, o bien, quienes tengan papa de guarda para la venta o distribución.

Es esencial brindar condiciones para evitar problemas sanitarios en la guarda, para ello se debe otorgar una adecuada ventilación y estar atento a las condiciones de almacenaje. Para este período son importantes las siguientes recomendaciones:

Verificar la ventilación de la bodega, que no existan goteras, filtraciones de agua o anegamientos, especialmente en este período de alta pluviometría.

Asegurar condiciones de ventilación que permitan el desplazamiento de aire bajo y entre las papas. Es recomendable instalar tarimas o soportes que permitan la circulación de aire bajo las papas que se van a almacenar (por ejemplo, tarimas de listones de madera). La circulación de aire puede favorecerse con ductos de ventilación o chimeneas (por ejemplo, entradas laterales triangulares de listones o chimeneas de listones).

Ordenar y limpiar la bodega de almacenamiento retirando sacos, envases y otros implementos utilizados en la cosecha.

Retirar y eliminar de la bodega todos los tubérculos desechados y caídos en el suelo a fin de evitar focos de contaminación y/o mezclas en caso de que se maneje más de una variedad en la misma bodega.

Desinfectar con cloro u otro desinfectante similar, las superficies de la bodega y los elementos que se requiera emplear en el almacenaje.

Se debe siempre peparar las distintas variedades e identificarlas con un letrero o marca. Evitar los golpes de los tubérculos.

Evite almacenar en sacos cerrados o contenedores que no permitan la circulación de aire. Pueden usarse sacos de mallas que permitan la circulación de aire (sacos de papa semilla). También puede usarse bandejas, estantes, cajones paletizados o almacenar en trojas permitiendo la circulación de aire

Asegurar espacio para el desplazamiento de las personas entre los compartimentos en los que se encuentran las papas.

Emparejar o nivelar los tubérculos de cada compartimento o troja de la bodega de modo que queden a la misma a altura para que la liberación de CO2 por respiración sea uniforme. Evitar apilar papas a más un metro de altura en casos de bodegas rústicas sin ventilación forzada.

Cubrir con malla oscura (de buen tramado de mallaje, 80% de intersección) cada troja si se tiene almacenado tubérculos destinados al consumo fresco. Estas cubiertas deben permitir el intercambio gaseoso de respiración y a la vez evitar el paso de la luz hacia los tubérculos a fin de impedir el "verdeamiento" de las papas.

Recorrer y revisar periódicamente la bodega de almacenamiento de papa observando los compartimentos o trojas a fin de detectar la ocurrencia de posibles problemas; para ello hay que levantar la malla negra que cubre los tubérculos y revisar su estado de conservación. Detectar posibles focos de pudriciones y eliminarlos.

Realizar un control efectivo de roedores en la bodega (causan pérdidas y mueven tubérculos mezclando las papas)

Analizar los resultados de la cosecha de papa, el stock potencial de venta y organizar el calendario del trabajo de la futura selección de los materiales guardados en la bodega de almacenamiento.

Secano Costero > Ganadería

Vacas en lactancia

Una pradera con baja oferta y limitaciones nutricionales en este período obliga a suplementar con forrajes voluminosos, pudiendo ser algún cultivo forrajero fresco como la rutabaga o coles, en cantidad que no sobrepase los 4 a 5 Kg de MS por vaca/día. Sin embargo, dada su baja MS, el forraje suplementario principal en esta época y hasta inicios de primavera es el ensilaje de la pradera de rotación y/o permanente. En los sistemas más intensificados también se cuenta con ensilaje de maíz que permite mejorar la densidad energética y aumentar la MS de la ración. Esto es importante para aquellas vacas recién paridas que necesitan alimentos de alto valor nutritivo y con alta materia seca (> a 25-30%), que se encuentran en un buen ensilaje de maíz y en ensilajes de pradera cosechados en estados fenológicos tempranos y pre marchitados. Al tener animales aún más productivos, se cuenta con otros suplementos como los concentrados cuya composición nutricional debe estar relacionada con el resto de los alimentos empleados en la ración. En general, considerando que en este período la pradera se vuelve un alimento marginal en la ración, pero con alta proteína degradable, éstos debieran tener valores de proteína entre 12 y 16% PC, pero con una buena proporción de ella bypass (pasa intacta al intestino), y alto en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). También, considerando la alta degradabilidad de la proteína de los ensilajes, es conveniente suplementar con subproductos proteicos de origen vegetal (afrechos de raps, o de soya), u otros. Las vacas paridas en otoño y con condición corporal 2,5 (escala 1 a 5) que mantienen aun buenas producciones de leche, deben ya recuperar condición corporal para lograr una buena eficiencia reproductiva; éstas podrían ser suplementadas con 1 Kg por cada 2 L por sobre los 15 L/día, si hacen un consumo estimado de 3 a 6 Kg de MS/vaca/día de forrajes frescos (pradera + cultivos forrajeros) y, completa la ración el ensilaje + heno, con alrededor de 10 a 12 Kg de MS, según peso vivo.

Vacas no lactantes (secas)

En el sistema con parición bi-estacional (primavera y otoño), y en los estacionales de primavera se inicia el secado. Recordar hacer la revisión de pezuñas y terapia de secado. Si las vacas se encuentran en buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas con suplementación de forrajes (algo de ensilaje, y heno de gramíneas/paja a voluntad); no es recomendable el heno de leguminosas por los elevados niveles de calcio que contiene. Cuando se encuentren a tres semanas del probable parto (inicio del llamado período de transición), debe hacerse un cambio gradual de la ración alimenticia que les permita ajustar su rumen y metabolismo en general a la condición de término de gestación, parto e inicio de lactancia, eventos que determinan el éxito productivo del sistema lechero. Esto sucedería si se tienen partos tempranos (fines de julio) en los sistemas estacionales. En general, no se debe olvidar que en la medida que la gestación llega a término, la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos embrionarios), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son muy necesarios de suplementar en esta fase previa al parto.

Vaquillas de reemplazo

Según la época de nacimientos, las hembras de reemplazo debieran alcanzar un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según el tipo animal que se tenga (genética). Las vaquillas cubiertas en la temporada (noviembre a enero, entre 15 y 18 meses de edad) debieran haber alcanzado a la cubierta un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 550 Kg: alrededor de 357 Kg) y una condición corporal de 3,5, además de pasar al examen ginecológico para determinar preñez. Es importante porque la mayor demanda de nutrientes la tienen en la segunda mitad de la gestación y coincide con la crisis alimenticia de invierno. Este grupo de animales debe tener la mayor atención si es que tienen el parto en pleno invierno o a inicios de primavera. Las vaquillas nacidas en el otoño se encuentran ya en época de cubiertas de otoño-invierno y las cubiertas en el invierno anterior ya están la mayor parte paridas. Es conveniente que en los últimos meses de gestación puedan pastorear praderas hasta su octavo mes y luego, juntarse con las vacas secas. Esto permite hacer más fácil su integración “social” al rebaño, y en especial también, ajustarse al régimen alimenticio y de manejo del período de transición. Hay que tener cuidado de hacer este manejo cuando haya un grupo de vaquillas con similar condición fisiológica; no se debe integrar nunca uno o dos animales al grupo de vacas, ya que pueden ser segregadas y sufrir traumatismos, en especial cuando hay un grupo numeroso de vacas con dos o más partos. Hacia el término de este período, es posible que en conjunto, se les haga pasar por la sala de ordeña, y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas después del parto. Así, es posible asegurar mejor la ingesta del concentrado, que en estos animales puede ser aumentada en 1 Kg respecto de lo que consumen las vacas (2 - 3 Kg), según sea la calidad y cantidad del resto de los alimentos de la ración y de su condición corporal.

Terneros(as)

Hacia mediados del mes de julio ya se tendrán los primeros nacimientos de la época llamada de “primavera” pero que en estricto rigor, es de fines de invierno. Sin embargo cuando se tiene un sistema lechero bi-estacional ordenado debiera haber nacimientos sólo desde marzo a junio (partos de “otoño”), pero algunos sistemas lo hacen continuado hasta el invierno e inicios de primavera. Los terneros con nacimientos de “otoño” ocurridos desde marzo se encuentran regularmente con un clima cambiante, y por ello la crianza se lleva a cabo en ternereras que tengan buena ventilación y que se mantengan limpias, o en lugares con protección. Siempre estar atento a las condiciones del parto en las vacas y cuidar de atender al recién nacido para que ingiera su primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida y una segunda toma antes de las 6 horas. Lo anterior permitirá que, además de los nutrientes que requieren, puedan adquirir las defensas contra enfermedades al ingerir las inmunoglobulinas que difunden en la pared intestinal sólo en las primeras horas de vida. El ternero puede separase de la vaca ya a las 6 horas de vida ingresando a su crianza artificial con leche calostral y/o sustituto de leche. Además, desde el comienzo de esta etapa pueden recibir a voluntad concentrado inicial y agua; suplementar con heno después de los 30 días cuando ya estén consumiendo 0,5 Kg/día de concentrado. La crianza con dieta láctea puede hacerse hasta 2 ó 3 meses de edad, según sea el nivel tecnológico del sistema. Lo importante es conseguir cumplir los principales objetivos: ausencia de mortalidad, buen ritmo de crecimiento y desarrollo para lograr una cubierta temprana (15 a 17 meses de edad), y un peso adecuado al tipo animal. Opciones de salir a pradera pueden darse sólo con buen tiempo y adecuada disponibilidad de pasto, pues los riesgos de neumonías son mayores con alta humedad y vientos. Después de los tres a cuatro meses de edad, aplicar las vacunas contra enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Aquellos terneros nacidos temprano en la temporada de primavera (julio-agosto), se encuentran con alrededor de más de 10 meses de edad. Según su desarrollo y crecimiento, y dependiendo principalmente de la disponibilidad y calidad de pradera, pueden eventualmente seguir con una suplementación menor de concentrado (1 a 2 Kg) y con forrajes conservados como ensilaje preferentemente (más energía) y algo de heno. Según el sistema, los machos salen del predio, o permanecen para insertarlos en un régimen de recría como novillos preferentemente. Las hembras prosiguen en la recría de vaquillas para una cubierta temprana.

Secano Costero > Praderas

El efecto de las menores temperaturas ambientales hace un ajuste a la baja sobre la tasa de crecimiento de las especies forrajeras, por consiguiente, las rotaciones de pastoreo se alargan a los 50 a 60 días en invierno, llegando a una disponibilidad de pre-pastoreo entre 1.800-2.000 kg MS/ha y una disponibilidad post-pastoreo entre 1.000-1.200 kg MS/ha, ó 5 cm de residuo. El aporte de la pradera en esta estación se acerca al 7-10% y las restricciones nutricionales son su baja materia seca, baja fibra e inadecuada relación de proteína:energía que afectan el consumo y producción de leche. Al detectarse heladas es aconsejable no ingresar a los animales en las praderas de pastoreo para evitar su deterioro. Para ello hay que considerar sectores alternativos que se encuentren en un plan de intervención próxima (potreros de sacrificio) o patios de alimentación. Reingresar con animales una vez que el hielo se encuentre derretido.

Una norma de manejo de praderas debiera contemplar un muestreo para detectar cuncunilla negra y aplicar producto si corresponde. En las praderas permanentes de pastoreo, ya en pleno invierno conviene ir gradualmente teniendo residuos un poco mayores para que con las mayores temperaturas de fines de invierno, el rebrote sea más rápido. La ballica anual y/o avena para pastoreo invernal, así como también las bi-anuales y permanentes sembradas en marzo, ya debieran estar esperando el segundo-tercer pastoreo de mediados a fines de invierno, esto si es que fueron establecidas en suelos con buena fertilidad y con una fertilización adecuada. Aquellos cultivos establecidos para el otoño e invierno (rutabaga, coles) debieran ya estar formando parte de la ración alimenticia de las vacas durante el invierno; con lluvia y mal tiempo puede haber mayores pérdidas de campo. Tomar eso en consideración para una mejor gestión de la suplementación.

Identificar próximos potreros a cultivar/fertilizar, realizar prontamente muestreo de suelo y generar un plan de manejo de adquisición de insumos y de tiempos de laboreo estimado.

La situación climática actual y dado el estado actual de la praderas, indica que se podría esperar una recuperación post-pastoreo normal en el corto plazo y una disminución en la tasa de crecimiento de la pradera.

Secano Costero > Cultivos > Papas

Actualmente el territorio nacional se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño. En términos generales, típicamente los inviernos bajo la influencia del niño se caracterizan por mayor precipitación acumulada en la zona centro-sur del país, temperatura mínima mayor a lo normal en gran parte de Chile y temperatura máxima más cálida principalmente en la costa del norte y centro sur.

En el mes de Julio en la Región de Los Lagos el ciclo de la papa nos lleva a concentrarnos en las tareas de almacenaje, especialmente para aquellos que estén conservando tubérculos para semilla propia, o sean productores semilleristas, o bien, quienes tengan papa de guarda para la venta o distribución.

Es esencial brindar condiciones para evitar problemas sanitarios en la guarda, para ello se debe otorgar una adecuada ventilación y estar atento a las condiciones de almacenaje. Para este período son importantes las siguientes recomendaciones:

Verificar la ventilación de la bodega, que no existan goteras, filtraciones de agua o anegamientos, especialmente en este período de alta pluviometría.

Asegurar condiciones de ventilación que permitan el desplazamiento de aire bajo y entre las papas. Es recomendable instalar tarimas o soportes que permitan la circulación de aire bajo las papas que se van a almacenar (por ejemplo, tarimas de listones de madera). La circulación de aire puede favorecerse con ductos de ventilación o chimeneas (por ejemplo, entradas laterales triangulares de listones o chimeneas de listones).

Ordenar y limpiar la bodega de almacenamiento retirando sacos, envases y otros implementos utilizados en la cosecha.

Retirar y eliminar de la bodega todos los tubérculos desechados y caídos en el suelo a fin de evitar focos de contaminación y/o mezclas en caso de que se maneje más de una variedad en la misma bodega.

Desinfectar con cloro u otro desinfectante similar, las superficies de la bodega y los elementos que se requiera emplear en el almacenaje.

Se debe siempre peparar las distintas variedades e identificarlas con un letrero o marca. Evitar los golpes de los tubérculos.

Evite almacenar en sacos cerrados o contenedores que no permitan la circulación de aire. Pueden usarse sacos de mallas que permitan la circulación de aire (sacos de papa semilla). También puede usarse bandejas, estantes, cajones paletizados o almacenar en trojas permitiendo la circulación de aire

Asegurar espacio para el desplazamiento de las personas entre los compartimentos en los que se encuentran las papas.

Emparejar o nivelar los tubérculos de cada compartimento o troja de la bodega de modo que queden a la misma a altura para que la liberación de CO2 por respiración sea uniforme. Evitar apilar papas a más un metro de altura en casos de bodegas rústicas sin ventilación forzada.

Cubrir con malla oscura (de buen tramado de mallaje, 80% de intersección) cada troja si se tiene almacenado tubérculos destinados al consumo fresco. Estas cubiertas deben permitir el intercambio gaseoso de respiración y a la vez evitar el paso de la luz hacia los tubérculos a fin de impedir el "verdeamiento" de las papas.

Recorrer y revisar periódicamente la bodega de almacenamiento de papa observando los compartimentos o trojas a fin de detectar la ocurrencia de posibles problemas; para ello hay que levantar la malla negra que cubre los tubérculos y revisar su estado de conservación. Detectar posibles focos de pudriciones y eliminarlos.

Realizar un control efectivo de roedores en la bodega (causan pérdidas y mueven tubérculos mezclando las papas)

Analizar los resultados de la cosecha de papa, el stock potencial de venta y organizar el calendario del trabajo de la futura selección de los materiales guardados en la bodega de almacenamiento.

Secano Interior > Ganadería

Vacas en lactancia

Una pradera con baja oferta y limitaciones nutricionales en este período obliga a suplementar con forrajes voluminosos, pudiendo ser algún cultivo forrajero fresco como la rutabaga o coles, en cantidad que no sobrepase los 4 a 5 Kg de MS por vaca/día. Sin embargo, dada su baja MS, el forraje suplementario principal en esta época y hasta inicios de primavera es el ensilaje de la pradera de rotación y/o permanente. En los sistemas más intensificados también se cuenta con ensilaje de maíz que permite mejorar la densidad energética y aumentar la MS de la ración. Esto es importante para aquellas vacas recién paridas que necesitan alimentos de alto valor nutritivo y con alta materia seca (> a 25-30%), que se encuentran en un buen ensilaje de maíz y en ensilajes de pradera cosechados en estados fenológicos tempranos y pre marchitados. Al tener animales aún más productivos, se cuenta con otros suplementos como los concentrados cuya composición nutricional debe estar relacionada con el resto de los alimentos empleados en la ración. En general, considerando que en este período la pradera se vuelve un alimento marginal en la ración, pero con alta proteína degradable, éstos debieran tener valores de proteína entre 12 y 16% PC, pero con una buena proporción de ella bypass (pasa intacta al intestino), y alto en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). También, considerando la alta degradabilidad de la proteína de los ensilajes, es conveniente suplementar con subproductos proteicos de origen vegetal (afrechos de raps, o de soya), u otros. Las vacas paridas en otoño y con condición corporal 2,5 (escala 1 a 5) que mantienen aun buenas producciones de leche, deben ya recuperar condición corporal para lograr una buena eficiencia reproductiva; éstas podrían ser suplementadas con 1 Kg por cada 2 L por sobre los 15 L/día, si hacen un consumo estimado de 3 a 6 Kg de MS/vaca/día de forrajes frescos (pradera + cultivos forrajeros) y, completa la ración el ensilaje + heno, con alrededor de 10 a 12 Kg de MS, según peso vivo.

Vacas no lactantes (secas)

En el sistema con parición bi-estacional (primavera y otoño), y en los estacionales de primavera se inicia el secado. Recordar hacer la revisión de pezuñas y terapia de secado. Si las vacas se encuentran en buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas con suplementación de forrajes (algo de ensilaje, y heno de gramíneas/paja a voluntad); no es recomendable el heno de leguminosas por los elevados niveles de calcio que contiene. Cuando se encuentren a tres semanas del probable parto (inicio del llamado período de transición), debe hacerse un cambio gradual de la ración alimenticia que les permita ajustar su rumen y metabolismo en general a la condición de término de gestación, parto e inicio de lactancia, eventos que determinan el éxito productivo del sistema lechero. Esto sucedería si se tienen partos tempranos (fines de julio) en los sistemas estacionales. En general, no se debe olvidar que en la medida que la gestación llega a término, la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos embrionarios), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son muy necesarios de suplementar en esta fase previa al parto.

Vaquillas de reemplazo

Según la época de nacimientos, las hembras de reemplazo debieran alcanzar un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según el tipo animal que se tenga (genética). Las vaquillas cubiertas en la temporada (noviembre a enero, entre 15 y 18 meses de edad) debieran haber alcanzado a la cubierta un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 550 Kg: alrededor de 357 Kg) y una condición corporal de 3,5, además de pasar al examen ginecológico para determinar preñez. Es importante porque la mayor demanda de nutrientes la tienen en la segunda mitad de la gestación y coincide con la crisis alimenticia de invierno. Este grupo de animales debe tener la mayor atención si es que tienen el parto en pleno invierno o a inicios de primavera. Las vaquillas nacidas en el otoño se encuentran ya en época de cubiertas de otoño-invierno y las cubiertas en el invierno anterior ya están la mayor parte paridas. Es conveniente que en los últimos meses de gestación puedan pastorear praderas hasta su octavo mes y luego, juntarse con las vacas secas. Esto permite hacer más fácil su integración “social” al rebaño, y en especial también, ajustarse al régimen alimenticio y de manejo del período de transición. Hay que tener cuidado de hacer este manejo cuando haya un grupo de vaquillas con similar condición fisiológica; no se debe integrar nunca uno o dos animales al grupo de vacas, ya que pueden ser segregadas y sufrir traumatismos, en especial cuando hay un grupo numeroso de vacas con dos o más partos. Hacia el término de este período, es posible que en conjunto, se les haga pasar por la sala de ordeña, y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas después del parto. Así, es posible asegurar mejor la ingesta del concentrado, que en estos animales puede ser aumentada en 1 Kg respecto de lo que consumen las vacas (2 - 3 Kg), según sea la calidad y cantidad del resto de los alimentos de la ración y de su condición corporal.

Terneros(as)