Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería

MARZO 2025 — REGIÓN TARAPACÁ

Autores INIA

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Marcel Fuentes Bustamante, Ingeniero Civil Agrícola MSc., Quilamapu

Raúl Orrego, Ingeniero en Recursos Naturales, Dr, Quilamapu

René Sepúlveda, Ingeniero Civil Agrícola (C), Quilamapu

Coordinador INIA: Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

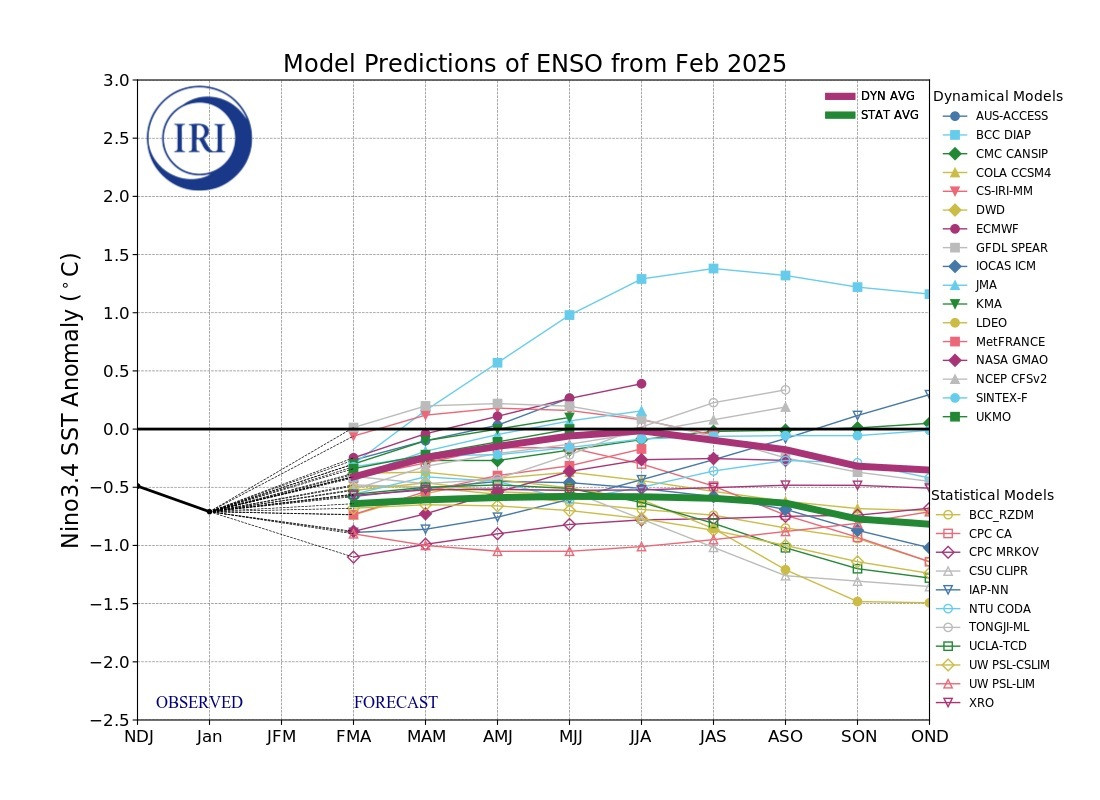

La I Región de Tarapacá presenta tres climas diferentes: 1 Climas fríos y semiáridos (BSk) en Alsore, Caraguane, Pansuta, Payacollo, Parajalla Vilacollo; 2 Los climas calientes del desierto (BWh) en Iquique, Bajo Molle, Tres Islas, Playa Blanca, Los Verdes ; y 3 el que domina corresponde a Los climas fríos del desierto (BWk) en Colchane, Pisiga, Central Citani, Isluga, Escapiña.

Este boletín agroclimático regional, basado en la información aportada por www.agromet.cl y https://agrometeorologia.cl/ , así como información auxiliar de diversas fuentes, entrega un análisis del comportamiento de las principales variables climáticas que inciden en la producción agropecuaria y efectúa un diagnóstico sobre sus efectos, particularmente cuando estos parámetros exhiban comportamientos anómalos que pueden afectar la cantidad o la calidad de la producción.

El pronóstico estacional para marzo, abril y mayo indica una estación seca desde Arica hasta Atacama, con precipitaciones mínimas, mientras que en la zona altiplánica de Arica se prevén lluvias en rangos normales o superiores.

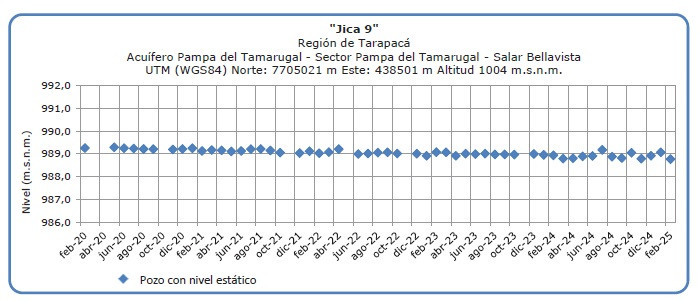

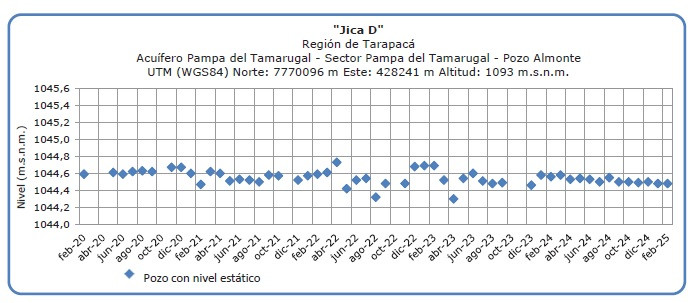

En la región de Tarapacá, el acuífero Pampa del Tamarugal, sector al noreste de Pozo

Almonte mantiene niveles freáticos estables entre enero y febrero de 2025, mientras que

el sector Salar Bellavista presenta una profundización de 30 centímetros para el mismo

período. Dado el déficit hídrico que ha afectado la zona en los últimos años, la transición a sistemas de riego localizado se vuelve prioritaria para optimizar la eficiencia del agua y mitigar los riesgos de sequía prolongada en el cultivo de limón de Pica.

¿Qué está pasando con el clima?

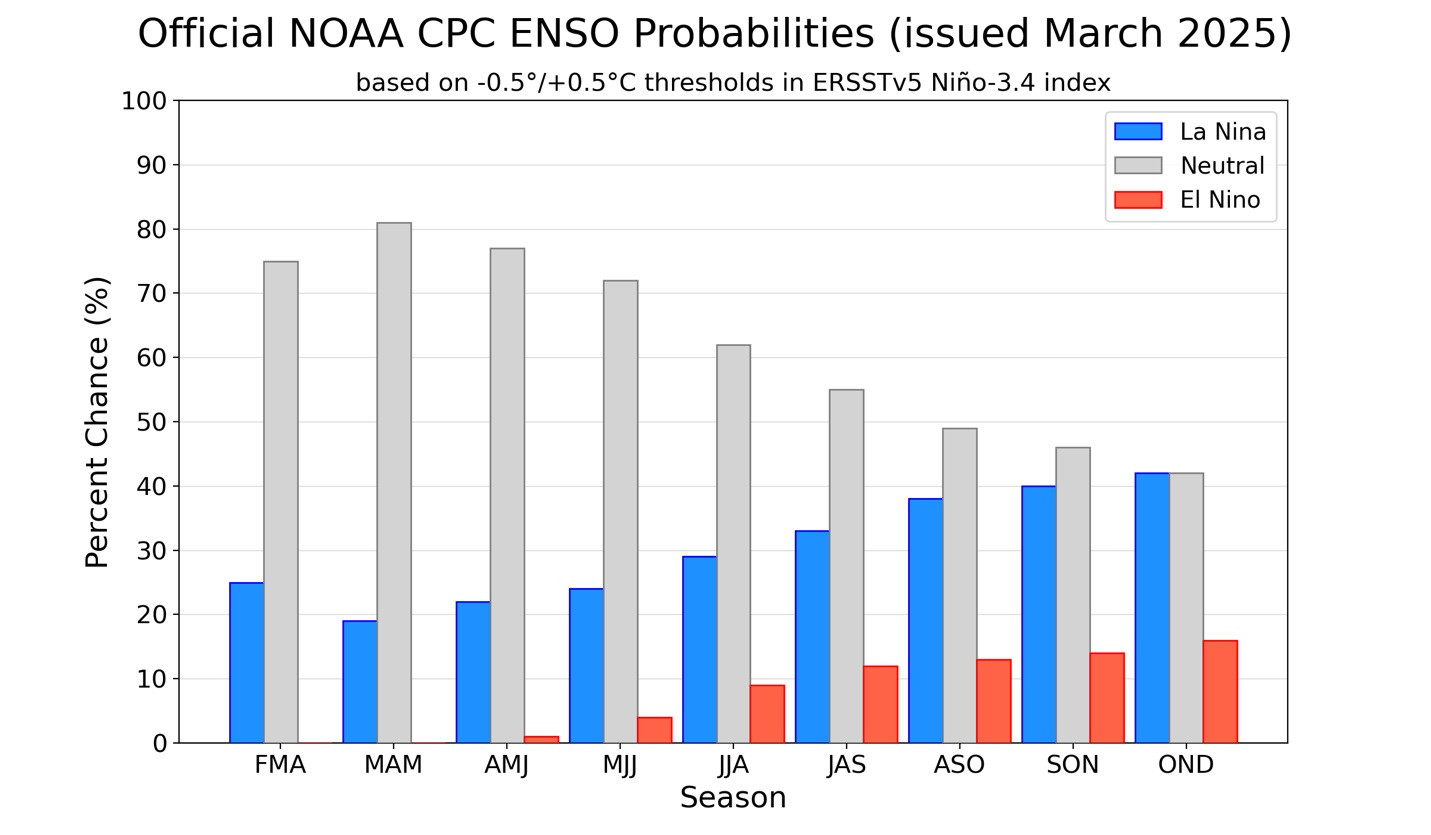

A medida que Chile se adentra en el otoño del hemisferio sur, el escenario climático está marcado por una transición clave en el sistema oceánico-atmosférico global: la progresiva retirada de La Niña y el paso hacia un estado ENSO neutral. Durante febrero, las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico ecuatorial mostraron una disminución en sus anomalías frías, mientras que un calentamiento costero significativo cerca de Sudamérica se limitó a las capas superficiales del océano. Este cambio en la temperatura del océano, acompañado de alteraciones en los vientos y la convección tropical, sugiere el debilitamiento de La Niña, aunque sus efectos aún persisten en las precipitaciones y temperaturas de Chile. El pronóstico estacional para marzo, abril y mayo indica una estación seca desde Arica hasta Atacama, con precipitaciones mínimas, mientras que en la zona altiplánica de Arica se prevén lluvias en rangos normales o superiores. En gran parte del país, desde Coquimbo hasta Aysén, las lluvias estarán por debajo de los valores climatológicos, afectando la acumulación de agua en embalses y retrasando la recuperación de pastizales en la Patagonia, donde Magallanes oscila entre condiciones normales y déficit hídrico. Las temperaturas máximas se mantendrán sobre lo normal en casi todo Chile, elevando la demanda de riego en cultivos frutales y agrícolas aún en producción y poniendo en riesgo el suministro de agua para el ganado ovino en el sur. Sin embargo, la influencia de la Corriente de Humboldt atenuará estos valores en sectores costeros entre Iquique y Coquimbo. En contraste, las temperaturas mínimas podrían descender a niveles bajo lo normal entre Coquimbo y Los Ríos, una señal residual del efecto de La Niña que podría extenderse hasta inicios del invierno. En el resto del país, las temperaturas nocturnas seguirán por encima de lo habitual, reforzando el impacto del cambio climático y prolongando la tendencia al calentamiento global que ha marcado los últimos años.

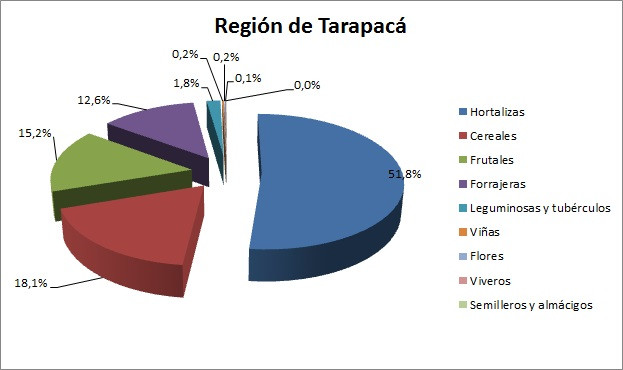

Figura 1. Las probabilidades del fenómeno ENSO indican cuáles serán las condiciones meteorológicas esperadas durante la temporada agrícola actual.

Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO representando la probabilidad de ocurrencia de La Niña en la mitad inferior del gráfico, y la de El Niño en la mitad superior del gráfico. Los registros en el rango entre -0.5 y +0.5 representan un pronóstico d condiciones neutras, y los registros sobre 0.5 indican el probable desarrollo del fenómeno del Niño.

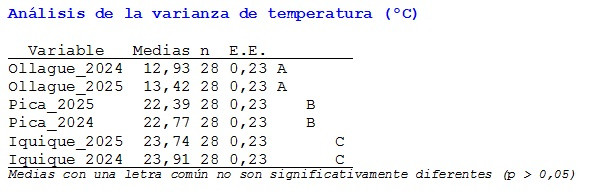

Figura 3.- Comparación de temperaturas medias del mes entre años en Iquique, Pique y Ollague.

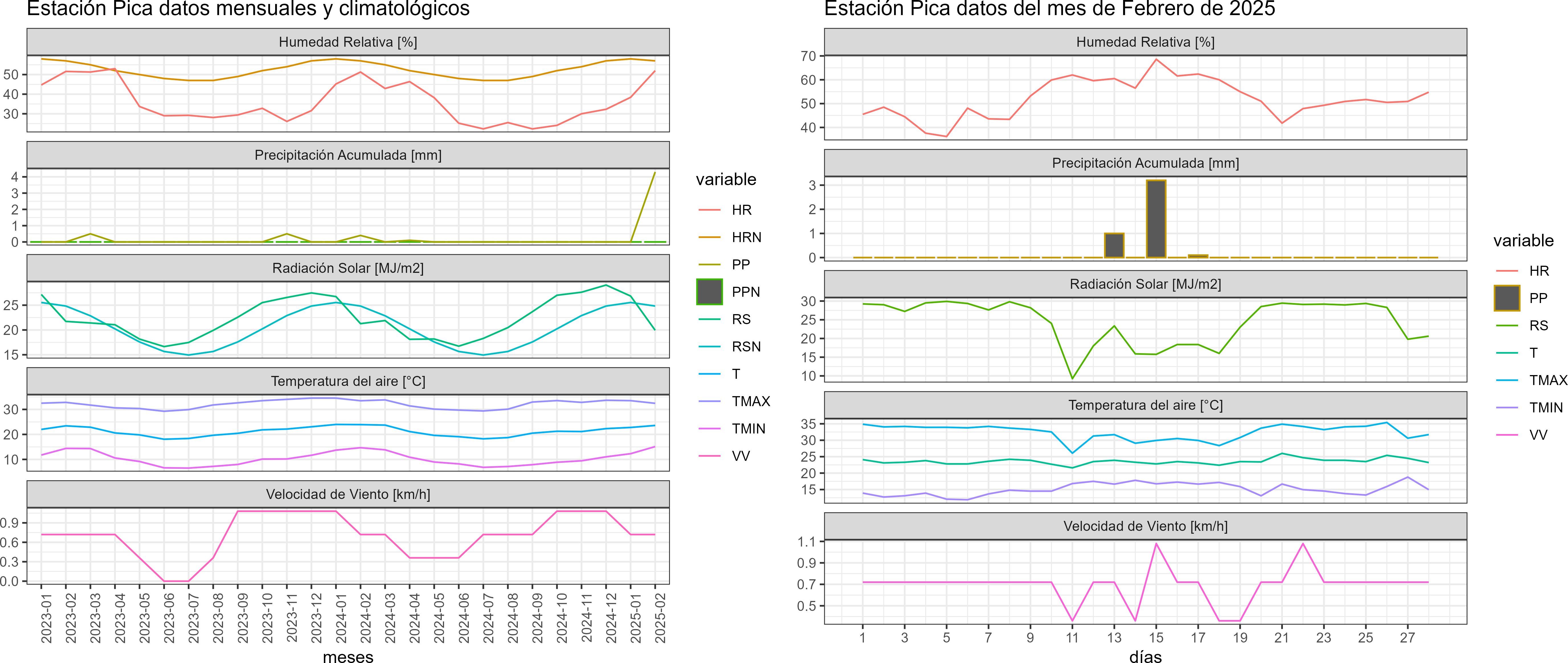

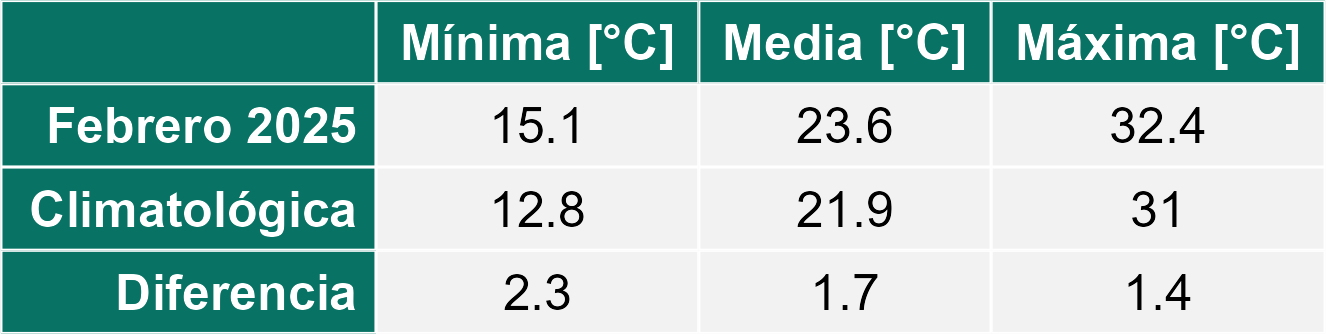

Estación Pica

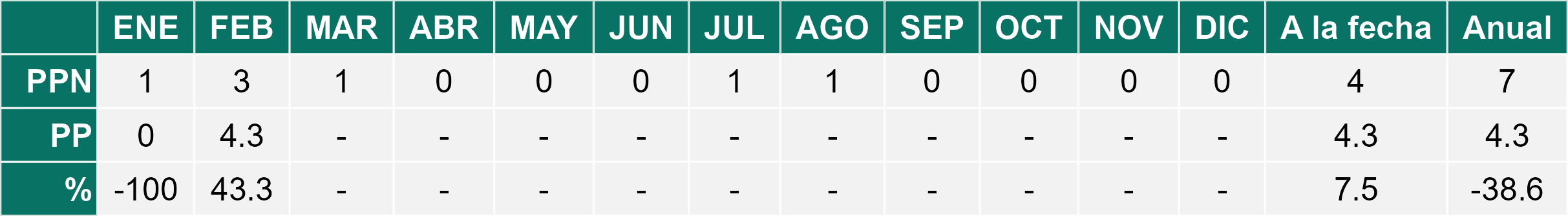

La estación Pica corresponde al distrito agroclimático 15-2-2. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 12.8°C, 21.9°C y 31°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de febrero en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 15.1°C (2.3°C sobre la climatológica), la temperatura media 23.6°C (1.7°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 32.4°C (1.4°C sobre la climatológica). En el mes de febrero se registró una pluviometría de 4.3 mm, lo cual representa un 143.3% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a febrero se ha registrado un total acumulado de 4.3 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 4 mm, lo que representa un superávit de 7.5%. A la misma fecha, durante el año 2024 la precipitación alcanzaba los 0.4 mm.

¿Qué está pasando con el recurso hídrico agua?

El panorama hídrico en Chile muestra un déficit persistente en la mayoría de las macrozonas, con precipitaciones por debajo del promedio histórico, excepto en sectores aislados del altiplano de Arica y en Valdivia. Los caudales de ríos han disminuido en promedio un 25% respecto al mes anterior, con retrocesos significativos en la zona central y sur, afectando la disponibilidad de agua para riego y consumo. Sin embargo, en la región de Atacama, los caudales han aumentado un 23%, un fenómeno inusual que contrasta con la tendencia general. Los embalses, que acumulan el 47,3% de su capacidad total, han registrado una leve recuperación respecto al año anterior, pero siguen mostrando déficits en los destinados a riego, especialmente en Coquimbo, donde la cuenca del Elqui ha caído un 68% respecto al promedio histórico. En cuanto a las aguas subterráneas, se observa un comportamiento mixto: mientras algunos acuíferos en Atacama y Coquimbo han mostrado una leve recuperación, la profundización del nivel freático en sectores de Valparaíso y O’Higgins refleja la presión sobre los recursos subterráneos. Con temperaturas máximas al alza y una demanda hídrica creciente en la agricultura, la crisis del agua sigue siendo un desafío estructural que se agudiza con el cambio climático. En la región de Tarapacá, el acuífero Pampa del Tamarugal, sector al noreste de Pozo

Almonte mantiene niveles freáticos estables entre enero y febrero de 2025, mientras que

el sector Salar Bellavista presenta una profundización de 30 centímetros para el mismo

período.

7.- Napa subterránea en la Pampa del Tamarugal

Altiplano

La quinoa en el altiplano del Norte Grande se encuentra en la fase de granos maduros, un momento crítico en su desarrollo. Ante las temperaturas máximas y mínimas sobre lo normal en los valles interiores y menores a lo habitual en zonas costeras y de valle central, es esencial optimizar la cosecha y postcosecha. Se recomienda controlar activamente la polilla de la quinoa, ya que puede afectar la calidad del grano. Para minimizar pérdidas, la cosecha debe realizarse en el punto óptimo de sequedad, favoreciendo el uso de trilla mecánica estacionaria y posterior limpieza mediante aventado tradicional. Además, es crucial el secado eficiente de los granos, exponiéndolos al sol hasta alcanzar niveles adecuados de humedad. Luego, deben almacenarse en condiciones secas y a temperaturas moderadas para evitar deterioro. Dado el pronóstico de lluvias estacionales en el altiplano, se aconseja mantener sistemas de drenaje que eviten encharcamientos. Finalmente, para mejorar la calidad del grano, se recomienda eliminar las saponinas mediante tratamiento térmico, garantizando su idoneidad para el consumo.

Pampa > Frutales > Limón

Los productores de limón en la macrozona Norte Grande enfrentan un desafío clave en esta temporada, con árboles en receso vegetativo y frutos en maduración. Ante la reducción de precipitaciones y temperaturas más bajas de lo normal en las zonas costeras y de valle central, se recomienda ajustar los riegos según la evapotranspiración, favoreciendo el desarrollo de frutos sin comprometer las reservas hídricas. La poda de renovación en árboles ya cosechados es esencial para eliminar brotes débiles y fomentar el crecimiento de nuevas ramas vigorosas que fortalezcan la producción futura. Dado el déficit hídrico que ha afectado la zona en los últimos años, la transición a sistemas de riego localizado se vuelve prioritaria para optimizar la eficiencia del agua y mitigar los riesgos de sequía prolongada. La competencia comercial con limones importados presiona la rentabilidad del producto local, por lo que se recomienda monitorear mercados y ajustar cosechas a momentos estratégicos para mejorar los precios. Además, la vigilancia de plagas cuarentenarias junto con un manejo fitosanitario preventivo permitirá proteger la calidad del producto y evitar restricciones comerciales.

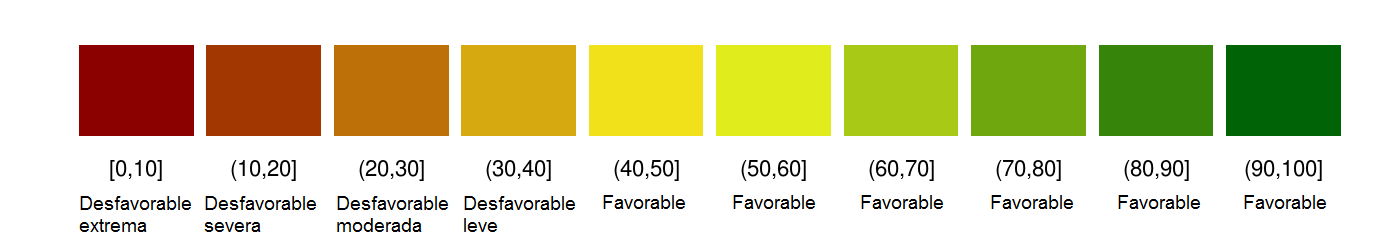

Para el monitoreo del estado de la vegetación en la Región se utilizó el índice de condición de la vegetación, VCI (Kogan, 1990, 1995). Este índice se encuentra entre valores de 0% a 100%. Valores bajo 40% se asocian a una condición desfavorable en la vegetación, siendo 0% la peor condición histórica y 100% la mejor (tabla 1).

En términos globales la Región presentó un valor mediano de VCI de 47% para el período comprendido desde el 18 de febrero al 5 de marzo de 2025. A igual período del año pasado presentaba un VCI de 55% (Fig. 1). De acuerdo a la Tabla 1 la Región de Antofagasta, en términos globales presenta una condición Favorable.

Tabla 1. Clasificación de la condición de la vegetación de acuerdo a los valores del índice VCI.

Tabla 2. Resumen de la condición de la vegetación comunal en la Región de acuerdo al análisis del índice VCI.

(En Evaluación)/R02_RESUMEN_VCI.png)

(En Evaluación)/R02_VCI_barras_regional.png)

Figura 1. Valores del índice VCI para el mismo período entre los años 2000 al 2022 para la Región de Antofagasta

(En Evaluación)/R02_VCI_barras_regional_Matorrales.png)

Figura 2. Valores promedio de VCI en Matorrales en la Región de Antofagasta

(En Evaluación)/R02_VCI_barras_regional_Praderas.png)

Figura 3. Valores promedio de VCI en praderas en la Región de Antofagasta

(En Evaluación)/R02_VCI_barras_regional_Agrícolas.png)

Figura 4. Valores promedio de VCI en terrenos de uso agrícola en la Región de Antofagasta

(En Evaluación)/R02_VCI.png)

Figura 5. Valores comunales promedio de VCI en la Región de Antofagasta de acuerdo a las clasificación de la Tabla 1.

Las comunas que presentan los valores más bajos del índice VCI en la Región corresponden a Sierra Gorda, Mejillones, Taltal, Tocopilla y María Elena con 0, 11, 16, 19 y 22% de VCI respectivamente.

(En Evaluación)/R02_VCI_barras_comunas.png)

Figura 6. Valores del índice VCI para las 5 comunas con valores más bajos del índice del 18 de febrero al 5 de marzo de 2025.

Respecto de la respuesta fisiológica de las plantas al efecto del clima, las imágenes satelitales reflejan la magnitud del crecimiento o disminución de la cobertura vegetal en esta época del año mediante el índice de vegetación SAVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación Ajustado al Suelo).

Para esta quincena se observa un SAVI promedio regional de 0.17 mientras el año pasado había sido de 0.17. El valor promedio histórico para esta región, en este período del año es de 0.17.

El resumen regional en el contexto temporal se puede observar en el siguiente gráfico.

/R01_SAVI_barras_regional.png)

La situación por comunas se presenta en el siguiente gráfico, donde se presentan las comunas con índices más bajos.

/R01_SAVI_barras_comunas.png)

/R01_SAVI.png)

/R01_ANOMALIA_SAVI.png)

/R01_DIFERENCIA_SAVI.png)