Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería

SEPTIEMBRE 2024 — REGIÓN TARAPACÁ

Autores INIA

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Marcel Fuentes Bustamante, Ingeniero Civil Agrícola MSc., Quilamapu

Raúl Orrego, Ingeniero en Recursos Naturales, Dr, Quilamapu

René Sepúlveda, Ingeniero Civil Agrícola (C), Quilamapu

Coordinador INIA: Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

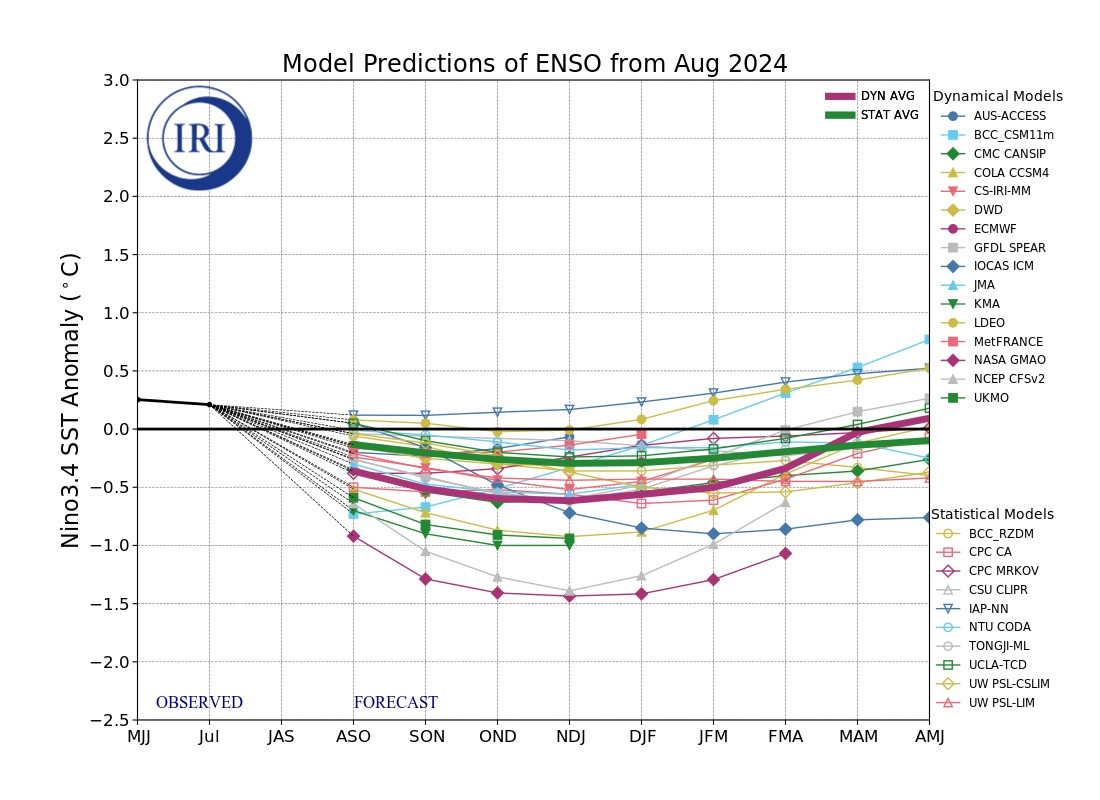

La I Región de Tarapacá presenta tres climas diferentes: 1 Climas fríos y semiáridos (BSk) en Alsore, Caraguane, Pansuta, Payacollo, Parajalla Vilacollo; 2 Los climas calientes del desierto (BWh) en Iquique, Bajo Molle, Tres Islas, Playa Blanca, Los Verdes ; y 3 el que domina corresponde a Los climas fríos del desierto (BWk) en Colchane, Pisiga, Central Citani, Isluga, Escapiña.

Este boletín agroclimático regional, basado en la información aportada por www.agromet.cl y https://agrometeorologia.cl/ , así como información auxiliar de diversas fuentes, entrega un análisis del comportamiento de las principales variables climáticas que inciden en la producción agropecuaria y efectúa un diagnóstico sobre sus efectos, particularmente cuando estos parámetros exhiban comportamientos anómalos que pueden afectar la cantidad o la calidad de la producción.

En agosto de 2024, el clima en el norte de Chile estuvo influenciado por un Anticiclón del Pacífico Sur, que actuó como barrera para las lluvias, permitiendo un aumento en las precipitaciones en regiones como Coquimbo y O'Higgins, con un superávit del 40% al 100%. Sin embargo, en el resto del país, especialmente en el sur, se registraron déficits de hasta un 100%. Para el trimestre de septiembre a noviembre, se pronostica que las precipitaciones en el norte estarán por debajo de lo normal debido a la persistencia del Anticiclón Subtropical del Pacífico. Aunque habrá déficit hídrico en el centro y norte, regiones como Los Lagos y Magallanes podrían experimentar condiciones de lluvia normales. Las temperaturas mostrarán mañanas frías y tardes cálidas, con mínimas bajo lo normal en zonas costeras y máximas normales o ligeramente superiores en el extremo norte.

En Tarapacá, para la siembra de quínoa, es crucial iniciar a tiempo y monitorear plagas, especialmente la larva de cuncunilla verde, eliminando malezas que compiten por recursos. Se recomienda el uso de cortinas corta-viento para proteger los cultivos. Durante el desarrollo vegetativo, se debe cuidar el riego y el control de plagas.

En Pica, para el limón, se debe monitorear plagas con el aumento de temperaturas, realizando lavados de árboles y utilizando controles biológicos. En noviembre, es importante podar brotes delgados y regular el riego según la evapotranspiración. Mantener los árboles libres de áfidos y fertilizar adecuadamente con nitrato de amonio también es esencial.

¿Qué está pasando con el clima?

El mes de agosto de 2024 presentó un comportamiento climático notable debido a la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur, que normalmente actúa como una barrera para las lluvias en la zona central de Chile. Este sistema de alta presión, aunque debilitado en julio, se reforzó en agosto, permitiendo un aumento en las precipitaciones, particularmente entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, donde se registró un superávit del 40% al 100%. Sin embargo, en el resto del país, especialmente en el sur, se observaron déficits de hasta un 100%. Las temperaturas continuaron bajo lo normal, especialmente en la zona sur, donde julio fue uno de los meses más fríos registrados desde 1950. Se plantea que el aumento en la intensidad de los ciclones y anticiclones en las últimas décadas, podría estar vinculado tanto a una normal Oscilación Decadal del Pacífico y al efecto colateral del calentamiento global (Pezza et al., 2007).

Para el trimestre de septiembre a noviembre, se pronostica que las precipitaciones en gran parte del país estarán por debajo de lo normal, particularmente desde la Región de Coquimbo hasta el norte de La Araucanía. Esta tendencia se relaciona con la persistencia de un Anticiclón Subtropical del Pacífico, que continuará bloqueando los sistemas frontales. A pesar de esta tendencia de déficit hídrico en el centro y norte del país, las regiones de Los Lagos y Magallanes podrían experimentar condiciones de precipitación normales o incluso por encima de lo habitual, como se espera en ciudades como Punta Arenas, con un rango proyectado de 61 a 74 mm de lluvia para el trimestre.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa una combinación de mañanas frías y tardes cálidas en gran parte del territorio. Este patrón de amplitud térmica es típico de la transición hacia la primavera. Las temperaturas mínimas estarán bajo lo normal en zonas costeras y del valle central, mientras que las máximas oscilarán entre condiciones normales y ligeramente superiores a lo normal en el extremo norte y algunas áreas del sur.

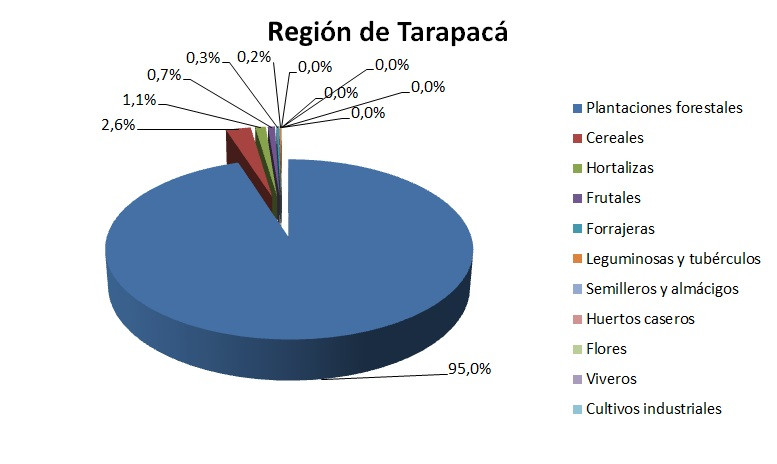

Figura 1. Las probabilidades del fenómeno ENSO indican cuáles serán las condiciones meteorológicas esperadas durante la temporada agrícola actual.

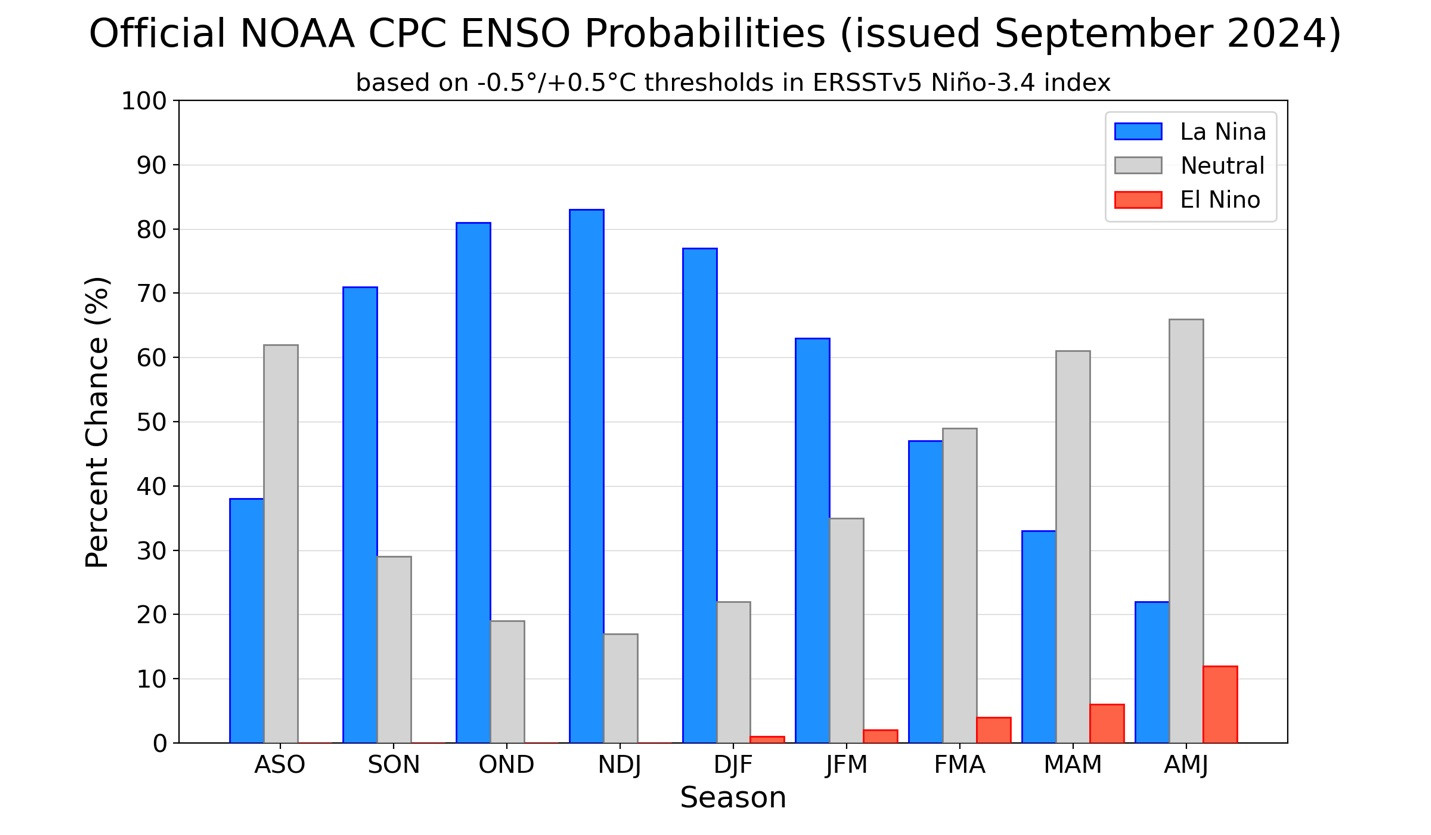

Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO representando la probabilidad de ocurrencia de La Niña en la mitad inferior del gráfico, y la de El Niño en la mitad superior del gráfico. Los registros en el rango entre -0.5 y +0.5 representan un pronóstico d condiciones neutras, y los registros sobre 0.5 indican el probable desarrollo del fenómeno del Niño.

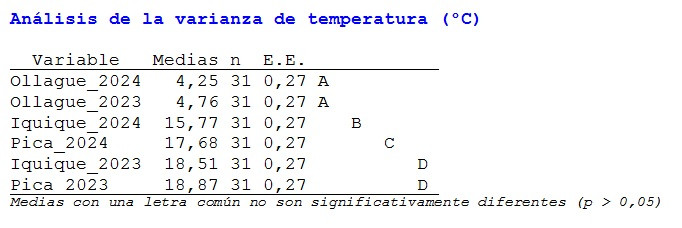

Figura 3.- Comparación de temperaturas medias del mes entre años en Iquique, Pica y Ollague.

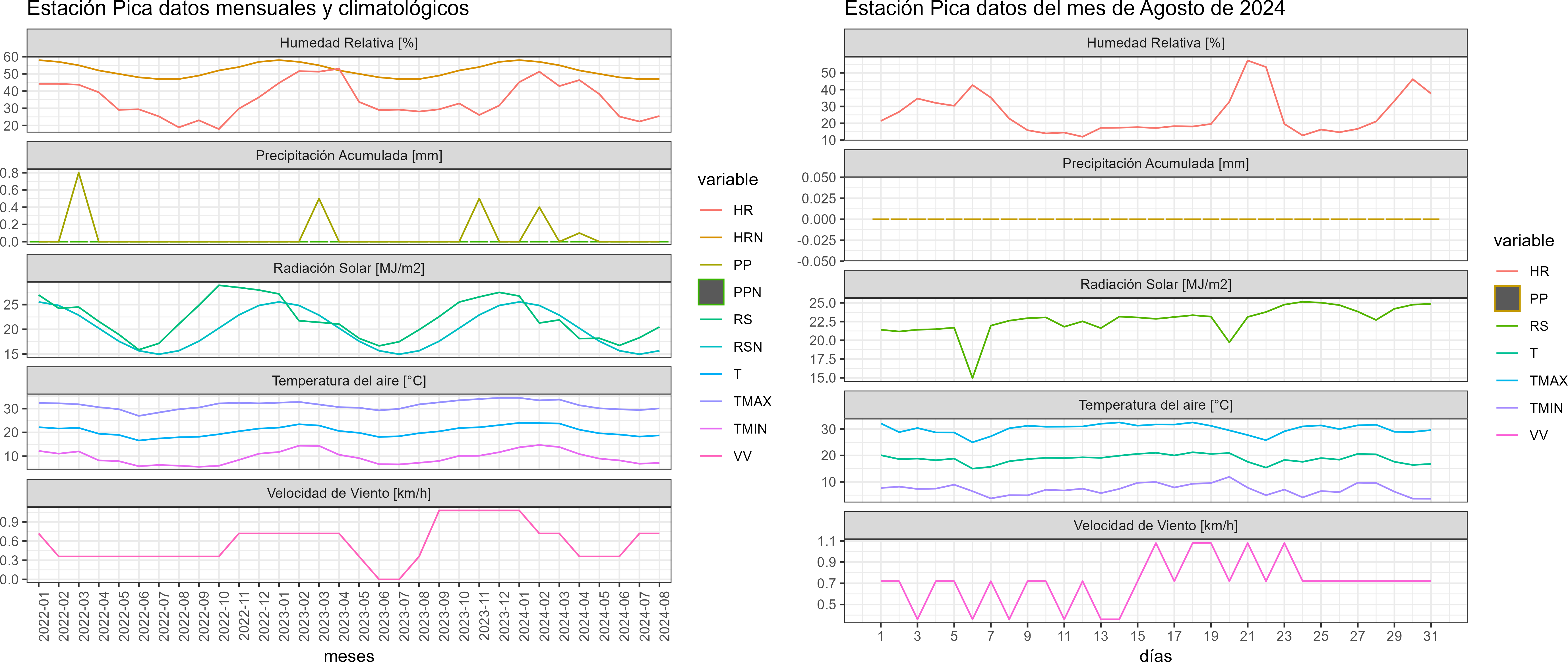

Estación Pica

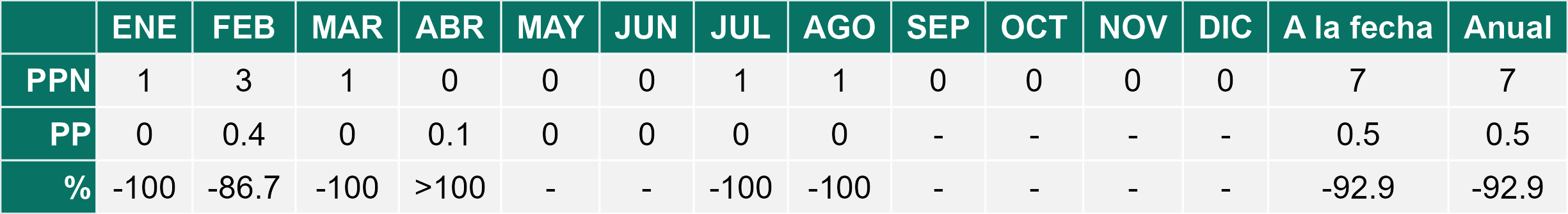

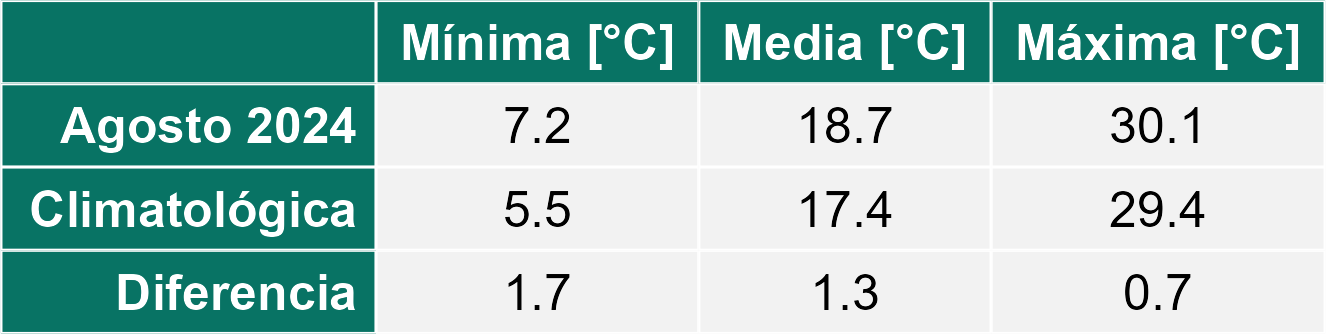

La estación Pica corresponde al distrito agroclimático 15-2-2. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 5.5°C, 17.4°C y 29.4°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de agosto en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 7.2°C (1.7°C sobre la climatológica), la temperatura media 18.7°C (1.3°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 30.1°C (0.7°C sobre la climatológica). En el mes de agosto se registró una pluviometría de 0 mm, lo cual representa un 0% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a agosto se ha registrado un total acumulado de 0.5 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 7 mm, lo que representa un déficit de 92.9%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 0 mm.

¿Qué está pasando con el agua?

Durante el mes de agosto de 2024, se observó una variabilidad significativa en las precipitaciones a lo largo del país, con un superávit en el norte y un déficit en el sur. La zona central presentó condiciones mixtas, siendo los eventos de precipitación más relevantes entre el 1 y 2 de agosto, afectando gran parte del país, seguidos por episodios en la zona sur a mediados y finales de mes. Las áreas más afectadas por déficits incluyeron el Embalse Conchi en Antofagasta y Coyhaique, mientras que ciudades como Calama y San Felipe presentaron superávits considerables. En comparación con agosto de 2023, los montos acumulados fueron mayores este año en casi todo el territorio nacional.

En términos de nieve, el superávit del 18% respecto al promedio histórico (1991-2020) destaca el impacto positivo de los eventos meteorológicos recientes, incrementando la altura de la nieve por sobre los registros previos. Las cuencas al sur de Coquimbo, como las de Petorca y Aconcagua, registraron acumulaciones considerables, lo que asegura un aporte hídrico relevante para el futuro inmediato. El Equivalente en Agua de la Nieve (EAN) también mostró un superávit del 25%, con los mayores valores en rutas de las regiones del Maule y Biobío.

A nivel de caudales, las cuencas del norte, como Copiapó, mostraron incrementos significativos en comparación con el mes anterior, mientras que en la zona central y sur hubo caídas notables en algunos ríos, como el Biobío y el Pilmaiquén. En cuanto a los embalses, aunque en promedio se observó un leve aumento del 0,2% respecto a julio, sigue existiendo un déficit comparado con agosto de 2023, especialmente en embalses de generación, como Colbún y Ralco.

7.- Napa subterránea en la Pampa del Tamarugal

Altiplano

En la zona altiplánica de Tarapacá, la siembra de quínoa debe realizarse a tiempo para aprovechar las posibles lluvias de verano. A partir de septiembre, es crucial monitorear plagas como la larva de cuncunilla verde, cuya presencia puede comprometer el desarrollo inicial de las plantas. Es recomendable eliminar malezas que compiten por agua y nutrientes, utilizando métodos manuales y químicos según corresponda, para minimizar la aparición de plagas y enfermedades. Durante los primeros 20 días, se debe prestar especial atención a la cuncunilla de las hortalizas (Copitarsia turbata L), que puede dañar las plántulas tiernas. Para proteger los cultivos del viento, tradicionalmente se utilizan ramas secas, pero también se sugiere implementar cortinas corta-viento para reducir la velocidad del aire. Al estar en la fase de desarrollo vegetativo, la quínoa requerirá un cuidado constante para asegurar un crecimiento saludable, lo que incluye revisiones periódicas de los sistemas de control de plagas y un manejo adecuado del riego, considerando la escasez de precipitaciones en el trimestre.

Pampa > Frutales > Limón

En Pica, donde el limón está en su primera etapa de desarrollo floral, se deben establecer monitoreos rigurosos de plagas, especialmente con el aumento de temperaturas que favorecen su proliferación. Se recomienda realizar lavados de los árboles para eliminar plagas y optar por controles biológicos donde sea posible. Noviembre es un mes clave para realizar podas, eliminando brotes delgados sin frutos, lo que optimiza la sanidad del cultivo. El riego debe ser regulado de acuerdo a los registros de evapotranspiración semanal, utilizando datos de plataformas como https://agrometeorologia.cl/ para ajustar la frecuencia y volumen de riego. Asimismo, es esencial mantener los árboles libres de áfidos que transmiten el virus de la tristeza, el cual se presenta con síntomas de amarillamiento y caída de hojas. La fertilización con nitrato de amonio debe ser equilibrada y dirigida a fortalecer brotes sanos. La renovación de árboles también es importante, y la planificación de la poda invernal y la fertilización nitrogenada será fundamental para optimizar la producción futura.

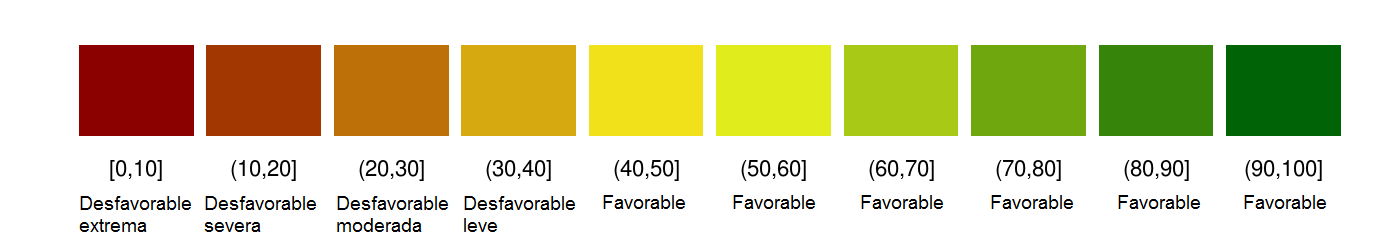

Para el monitoreo del estado de la vegetación en la Región se utilizó el índice de condición de la vegetación, VCI (Kogan, 1990, 1995). Este índice se encuentra entre valores de 0% a 100%. Valores bajo 40% se asocian a una condición desfavorable en la vegetación, siendo 0% la peor condición histórica y 100% la mejor (tabla 1).

En términos globales la Región presentó un valor mediano de VCI de 55% para el período comprendido desde el 12 al 27 de agosto de 2024. A igual período del año pasado presentaba un VCI de 38% (Fig. 1). De acuerdo a la Tabla 1 la Región de Tarapacá, en términos globales presenta una condición Favorable.

Tabla 1. Clasificación de la condición de la vegetación de acuerdo a los valores del índice VCI.

Tabla 2. Resumen de la condición de la vegetación comunal en la Región de acuerdo al análisis del índice VCI.

(En Evaluación)/R01_RESUMEN_VCI.png)

(En Evaluación)/R01_VCI_barras_regional.png)

Figura 1. Valores del índice VCI para el mismo período entre los años 2000 al 2022 para la Región de Tarapacá

(En Evaluación)/R01_VCI_barras_regional_Matorrales.png)

Figura 2. Valores promedio de VCI en Matorrales en la Región de Tarapacá

(En Evaluación)/R01_VCI_barras_regional_Praderas.png)

Figura 3. Valores promedio de VCI en praderas en la Región de Tarapacá

(En Evaluación)/R01_VCI_barras_regional_Agrícolas.png)

Figura 4. Valores promedio de VCI en terrenos de uso agrícola en la Región de Tarapacá

(En Evaluación)/R01_VCI.png)

Figura 5. Valores comunales promedio de VCI en la Región de Tarapacá de acuerdo a las clasificación de la Tabla 1.

Las comunas que presentan los valores más bajos del índice VCI en la Región corresponden a Camiña, Alto Hospicio, Huara, Iquique y Pozo Almonte con 26, 30, 40, 43 y 44% de VCI respectivamente.

(En Evaluación)/R01_VCI_barras_comunas.png)

Figura 6. Valores del índice VCI para las 5 comunas con valores más bajos del índice del 12 al 27 de agosto de 2024.

Respecto de la respuesta fisiológica de las plantas al efecto del clima, las imágenes satelitales reflejan la magnitud del crecimiento o disminución de la cobertura vegetal en esta época del año mediante el índice de vegetación SAVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación Ajustado al Suelo).

Para esta quincena se observa un SAVI promedio regional de 0.18 mientras el año pasado había sido de 0.17. El valor promedio histórico para esta región, en este período del año es de 0.17.

El resumen regional en el contexto temporal se puede observar en el siguiente gráfico.

/R01_SAVI_barras_regional.png)

La situación por comunas se presenta en el siguiente gráfico, donde se presentan las comunas con índices más bajos.

/R01_SAVI_barras_comunas.png)

/R01_SAVI.png)

/R01_ANOMALIA_SAVI.png)

/R01_DIFERENCIA_SAVI.png)