Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería

JUNIO 2025 — REGIÓN VALPARAÍSO

Anexo de Brechas Hídricas Estructurales Complementario al Informe Agrometeorológico INIA

Autores INIA

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Carolina Salazar Parra, Bióloga Ambiental, Dra. Ciencias Biológicas, La Platina

Rodrigo Candia Antich, Ingeniero Agronomo M.Sc., La Platina

Marcel Fuentes Bustamante, Ingeniero Civil Agrícola MSc., Quilamapu

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Raúl Orrego, Ingeniero en Recursos Naturales, Dr, Quilamapu

René Sepúlveda, Ingeniero Civil Agrícola (C), Quilamapu

Coordinador INIA: Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

La V Región de Valparaíso presenta varios climas diferentes: 1 Clima subártico (Dsc) en Portillo; 2 clima de la tundra (ET) en Caracoles, Cancha Pelada, Parada Caracoles, Codelco Andina; 3 Clima mediterráneo de verano (Csa) en Lo Abarca, San Carlos, Costa Azul, San Sebastian y Cuncumén; y los que predominan son 4 Clima mediterráneo de verano cálido (Csb) en El Juncal, Alto de la Posada, El Peñón, La Pulpería, San Francisco y 5 los Climas fríos y semiáridos (BSk) en El Pedernal, El Chivato, Santa Maria, Calle Larga y Chalaco

Este boletín agroclimático regional, basado en la información aportada por www.agromet.cl y https://agrometeorologia.cl/ , así como información auxiliar de diversas fuentes, entrega un análisis del comportamiento de las principales variables climáticas que inciden en la producción agropecuaria y efectúa un diagnóstico sobre sus efectos, particularmente cuando estos parámetros exhiban comportamientos anómalos que pueden afectar la cantidad o la calidad de la producción.

Se reconoce que en el valle del Aconcagua, diversos factores están comprometiendo seriamente la seguridad hídrica de las comunidades agrícolas y rurales. Entre ellos hay reportes que destacan: las filtraciones y acumulación de sedimentos en canales secundarios, que reducen la eficiencia del riego y deterioran los suelos; la oscilación del cauce del río con formación de meandros y la extracción de áridos, que afectan el acceso al agua en canales; y la vulnerabilidad de los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) frente a cortes eléctricos y sequías, lo que deja sin suministro a cientos de familias. A esto se agrega la crisis estructural de canales claves como Serrano, Wellington, Pocochay y Candelaria, que enfrentan deterioro, conflictos y escasez. Autoridades comunales y representantes de asociaciones campesinas han propuesto un paquete de medidas urgentes, que incluyen revestimiento, limpieza y rehabilitación de canales; regulación de la extracción de áridos y ordenamiento del cauce; inversión en respaldo energético (energías renovables y generadores); rediseño y fortalecimiento de los APR con criterios de resiliencia climática; construcción de infraestructura para aprovechar aguas de deshielo; reparación y mantenimiento de equipos de telemetría; subsidios eléctricos diferenciados para usuarios agrícolas vulnerables; y aumento de la mecanización para limpieza de canales en eventos extremos.

Conclusion:

Frente a los desafíos hídricos estructurales identificados por autoridades comunales y agrupaciones agrícolas campesinas, es recomendable actuar con anticipación, fortaleciendo así la resiliencia climática de las comunidades rurales. Abordar estas brechas permitirá que las mejoras e innovaciones agronómicas transferidas a los agricultores tengan un efecto real y positivo en sus cultivos. Contar con una base hídrica y operativa sólida es clave para transformar el conocimiento en productividad y bienestar.

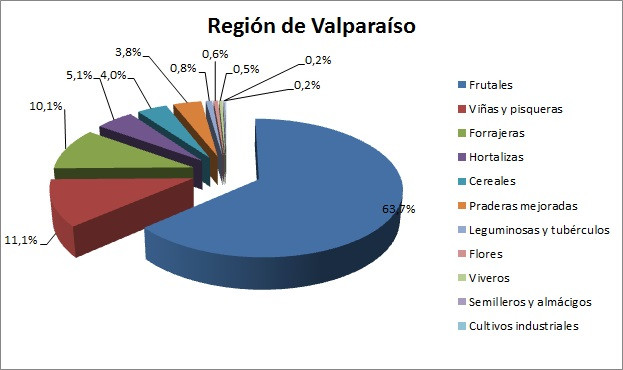

¿Qué está pasando con el clima?

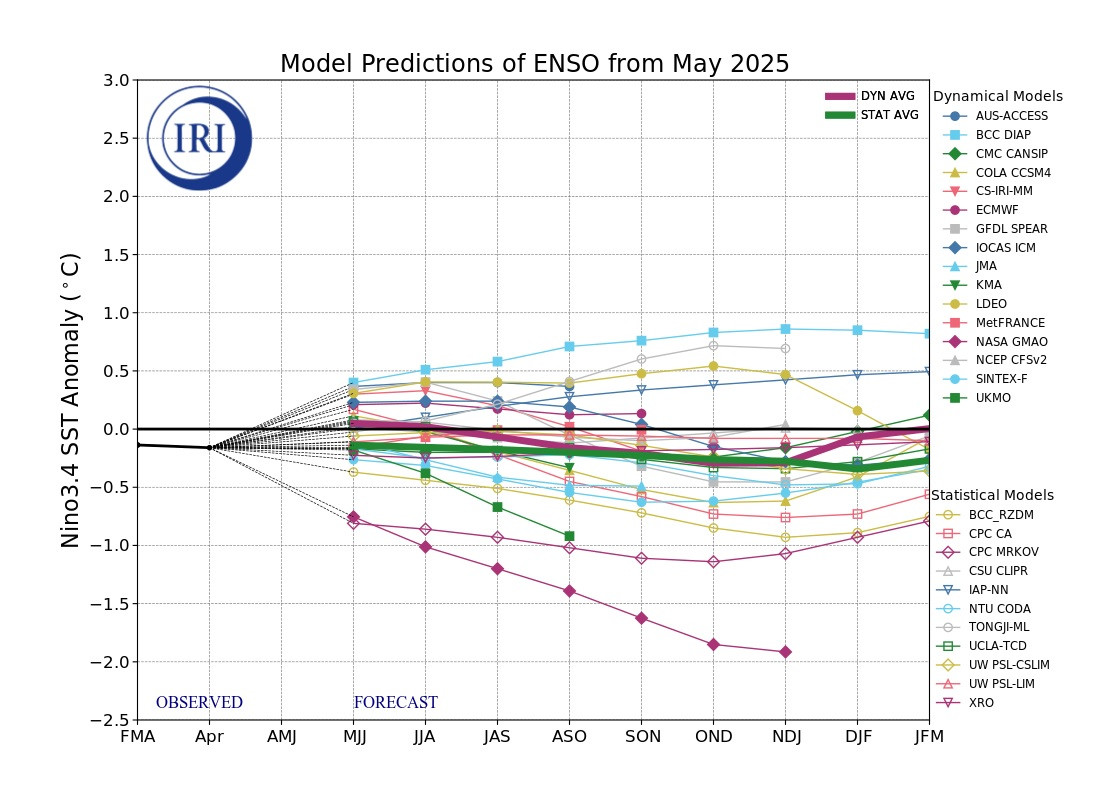

Durante este invierno 2025 en Chile, la Dirección Meteorológica pronostica un panorama climático diverso a lo largo del país. Entre junio y agosto, no se esperan precipitaciones desde la región de Arica hasta Atacama, lo que es normal para estas zonas. En cambio, desde la región de Coquimbo hacia el sur, se prevén lluvias por debajo de lo normal, a excepción de Aysén y Magallanes, donde se mantendrían condiciones normales. En cuanto a las temperaturas máximas, se esperan valores bajo lo normal en Arica y Tarapacá, sobre lo normal desde Antofagasta hasta Biobío, nuevamente bajo lo normal entre La Araucanía y Los Lagos, y otra vez sobre lo normal en Aysén y Magallanes. Las temperaturas mínimas, por su parte, se proyectan sobre lo normal desde Arica a Atacama, bajo lo normal desde Coquimbo hasta Aysén, y sobre lo normal en Magallanes. En este contexto, el fenómeno ENSO se mantiene en una fase neutral, con temperaturas del océano Pacífico cercanas al promedio y sin señales claras de desarrollo de El Niño o La Niña. Los modelos climáticos estiman que estas condiciones neutrales continuarán durante el invierno con una probabilidad del 82%, aunque no se descarta una posible transición a La Niña hacia fin de año. Además, durante El Niño, se debilita el anticiclón subtropical del Pacífico, lo que permite mayor precipitación en Chile central; en La Niña ocurre lo contrario, con un anticiclón más fuerte que desvía los sistemas frontales hacia el sur (Montecinos y Aceituno, 2003).

Figura 1. Las probabilidades del fenómeno ENSO indican cuáles serán las condiciones meteorológicas esperadas durante la temporada agrícola actual.

Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO representando la probabilidad de ocurrencia de La Niña en la mitad inferior del gráfico, y la de El Niño en la mitad superior del gráfico. Los registros en el rango entre -0.5 y +0.5 representan un pronóstico d condiciones neutras, y los registros sobre 0.5 indican el probable desarrollo del fenómeno del Niño.

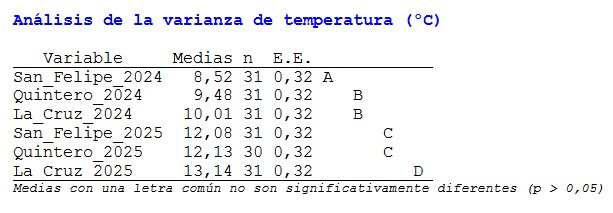

Figura 3.- Comparación de temperaturas medias del mes entre años en Quintero, La Cruz y San Felipe.

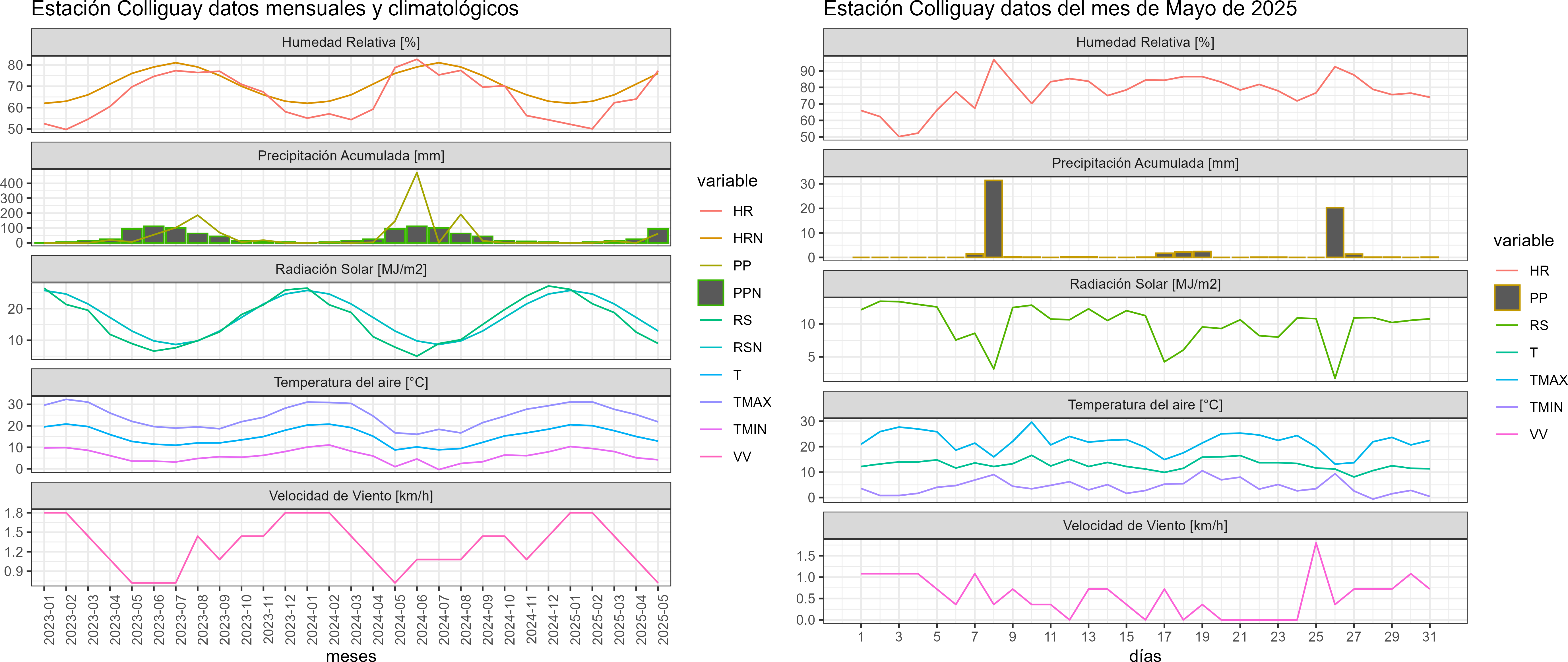

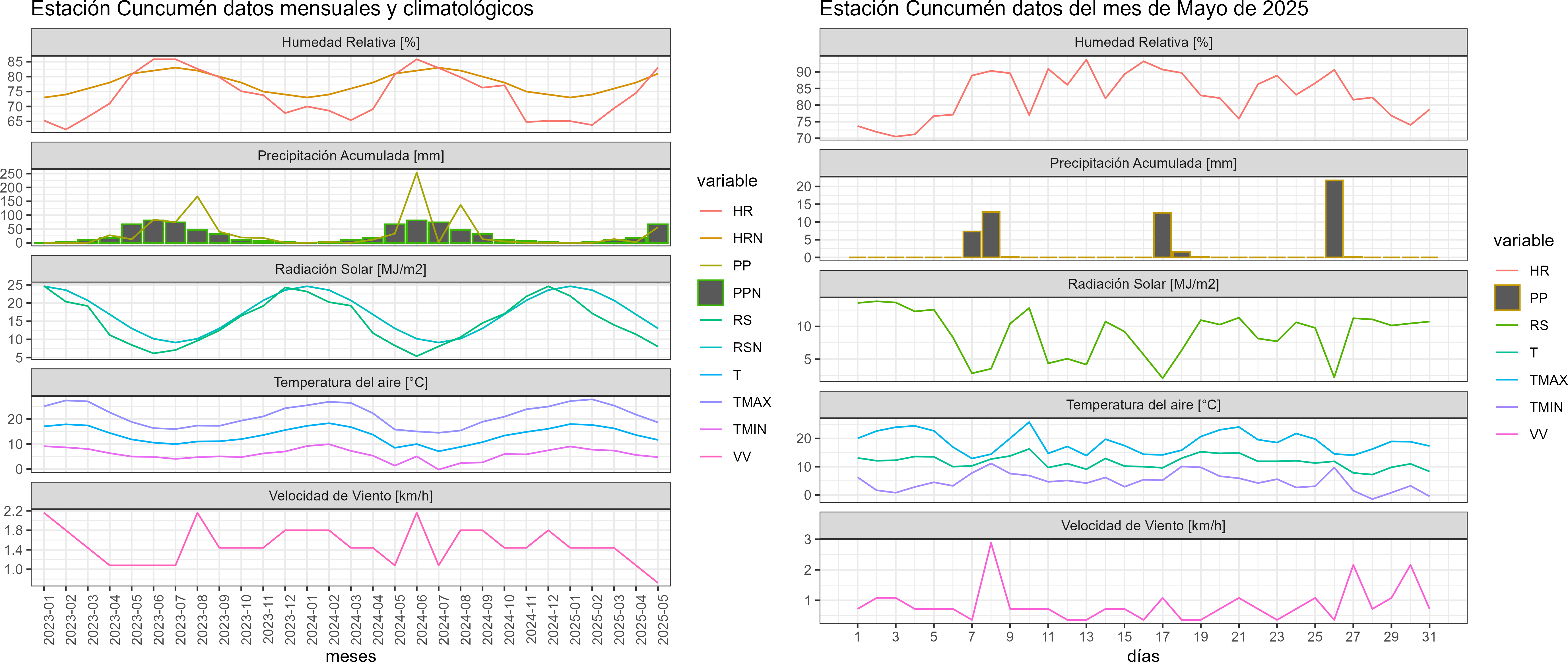

Estación Colliguay

La estación Colliguay corresponde al distrito agroclimático 5-6-2. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 5.2°C, 12°C y 18.8°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de mayo en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 4.2°C (-1°C bajo la climatológica), la temperatura media 12.9°C (0.9°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 21.9°C (3.1°C sobre la climatológica). En el mes de mayo se registró una pluviometría de 62 mm, lo cual representa un 93.9% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a mayo se ha registrado un total acumulado de 73.4 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 104 mm, lo que representa un déficit de 29.4%. A la misma fecha, durante el año 2024 la precipitación alcanzaba los 145.9 mm.

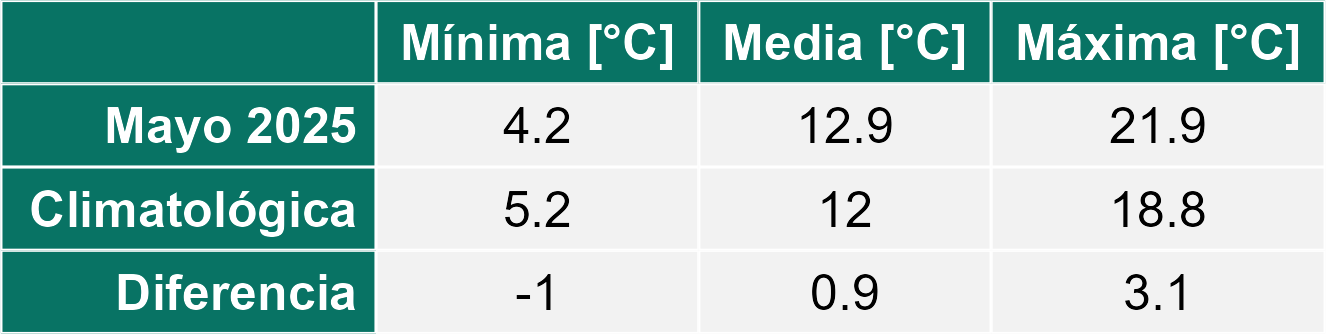

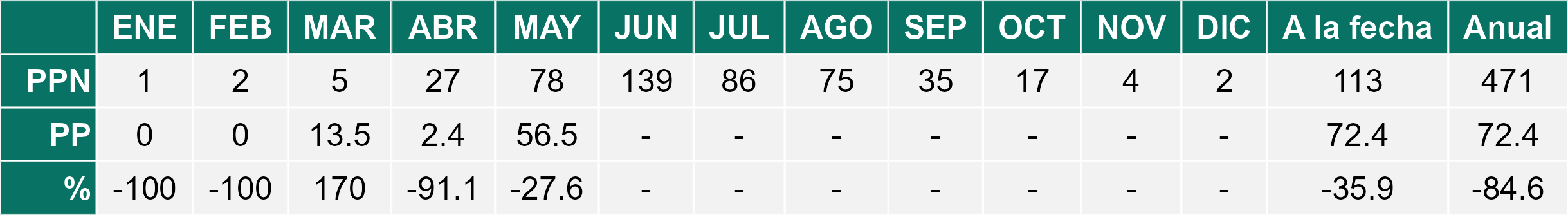

Estación Cuncumén

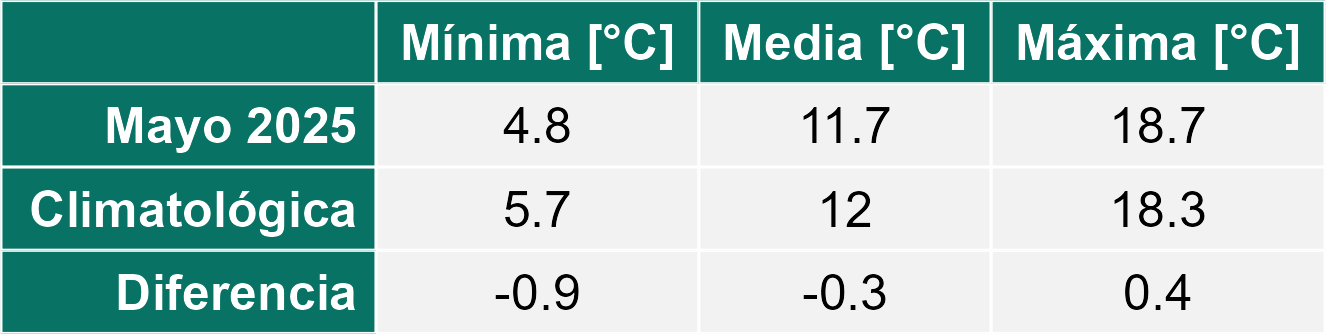

La estación Cuncumén corresponde al distrito agroclimático 5-13-1. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 5.7°C, 12°C y 18.3°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de mayo en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 4.8°C (-0.9°C bajo la climatológica), la temperatura media 11.7°C (-0.3°C bajo la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 18.7°C (0.4°C sobre la climatológica). En el mes de mayo se registró una pluviometría de 56.5 mm, lo cual representa un 72.4% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a mayo se ha registrado un total acumulado de 72.4 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 113 mm, lo que representa un déficit de 35.9%. A la misma fecha, durante el año 2024 la precipitación alcanzaba los 33 mm.

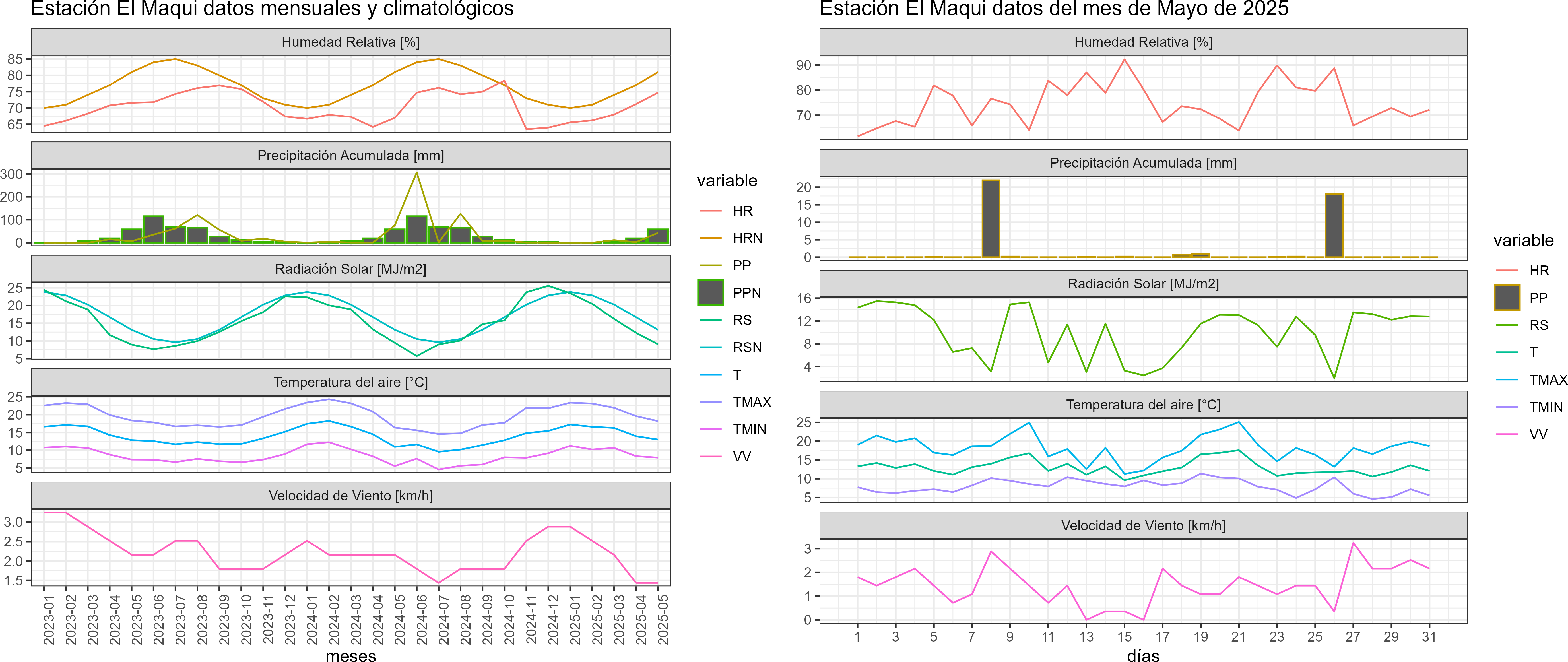

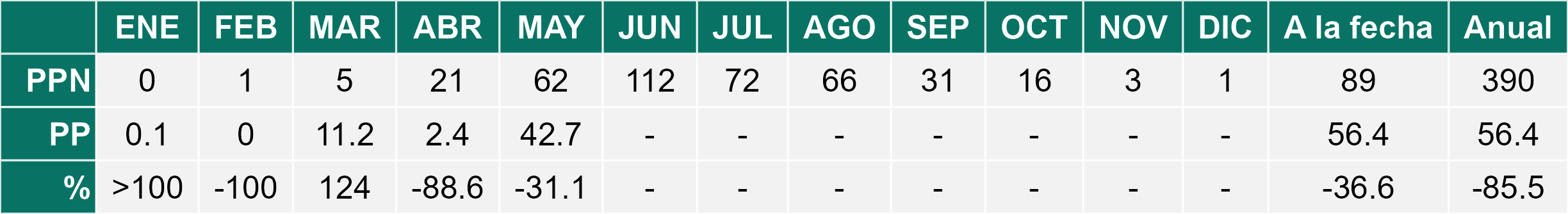

Estación El Maqui

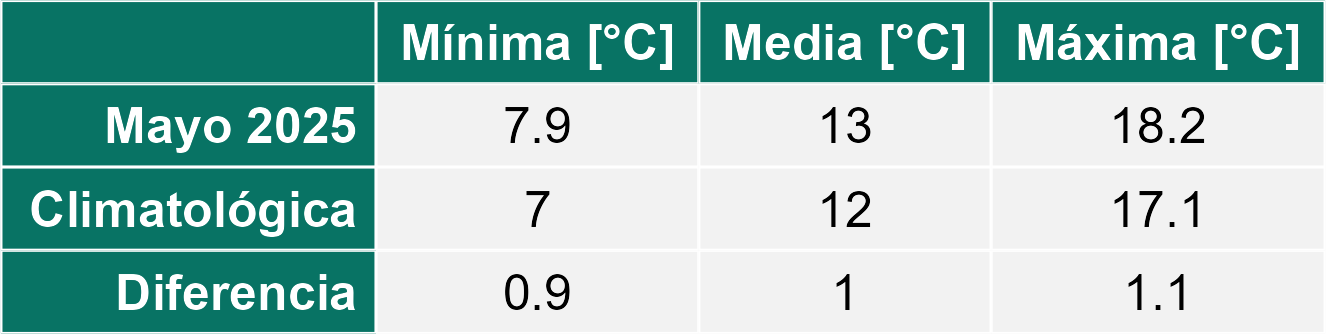

La estación El Maqui corresponde al distrito agroclimático 5-4. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 7°C, 12°C y 17.1°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de mayo en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 7.9°C (0.9°C sobre la climatológica), la temperatura media 13°C (1°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 18.2°C (1.1°C sobre la climatológica). En el mes de mayo se registró una pluviometría de 42.7 mm, lo cual representa un 68.9% con respecto al mismo mes de un año normal. De enero a mayo se ha registrado un total acumulado de 56.4 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 89 mm, lo que representa un déficit de 36.6%. A la misma fecha, durante el año 2024 la precipitación alcanzaba los 75.4 mm.

¿Qué está pasando con el agua?

En la macrozona Centro (Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins), la región de Valparaíso destaca por un déficit de precipitaciones significativo: en Lago Peñuelas el déficit llega al 65% y el río Aconcagua muestra caudales 12% más bajos que en abril y 62% por debajo del promedio histórico. Los embalses de la región presentan una leve recuperación en volumen para riego, pero siguen muy por debajo del nivel histórico, operando en torno al 25% de su capacidad. Aguas subterráneas muestran señales mixtas: el acuífero Aconcagua, en Nogales/Hijuelas, tuvo un alza de 56 cm, mientras en la desembocadura solo subió 2 cm. Esta situación refleja la presión sobre fuentes superficiales y subterráneas, y la vulnerabilidad hídrica persistente, pese a algunos frentes que dejaron lluvias puntuales. Las lluvias de junio están duplicando lo acumulado en mayo, y consistentemente ha aumentado la cantidad de nieve disponible, mejorando el panorama hídrico regional.

FLUVIOMETRÍA

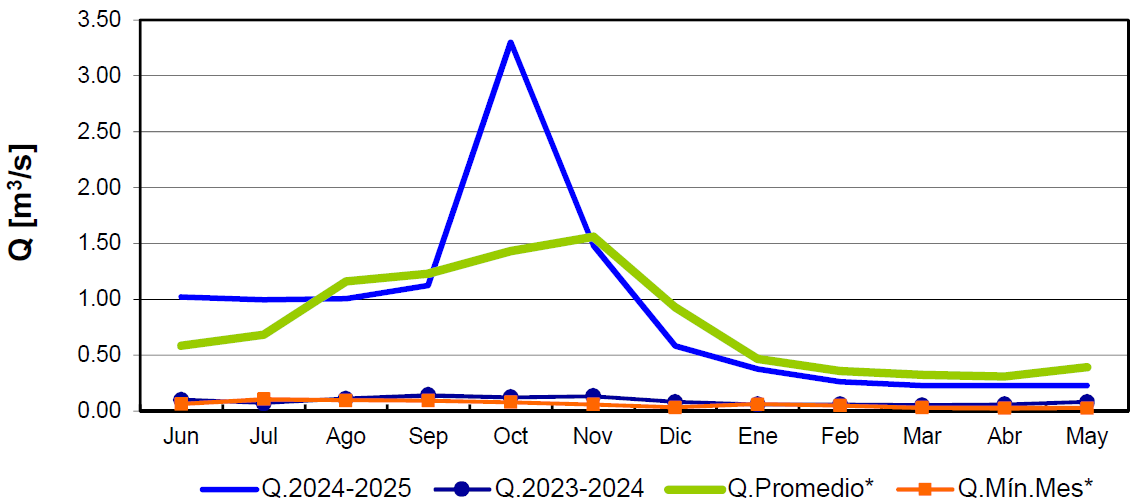

Para el período de abril en la estación Río Sobrante en Piñadero, el caudal fue de 0,23 m3/s lo que representa un valor muchísimo mayor al del año anterior (sobre 2,8 veces), y con un valor 41% por debajo del promedio histórico de esta estación para este mes (0,39 m3/s). Cabe destacar que para este mes no existió variación en comparación el valor registrado durante abril.

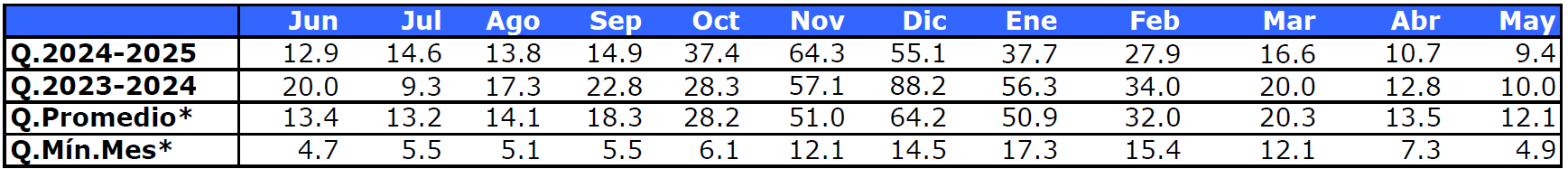

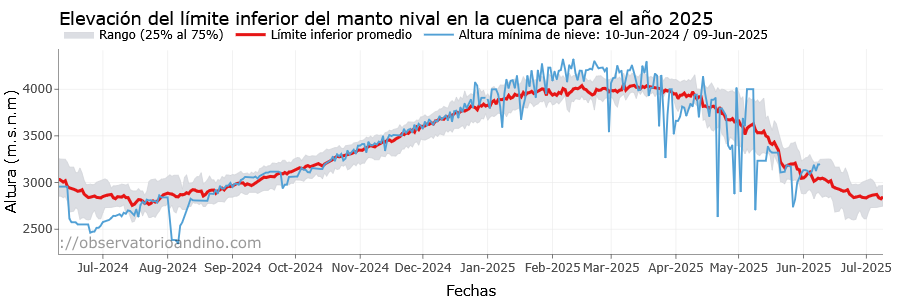

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

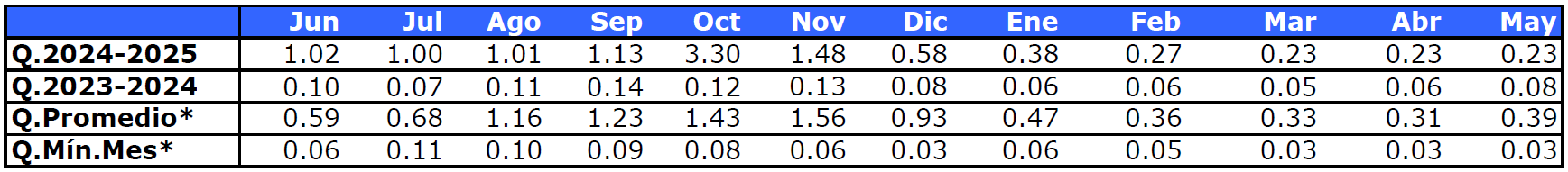

Por otro lado, el Río Aconcagua en Chacabuquito registró un valor de 9,4 m3/s, lo que representa un caudal 6% menor en comparación al registro del año pasado para el mismo período (10,0 m3/s) y se encuentra cerca de un 22% por debajo del promedio histórico para el mes de mayo (12,1 m3/s).

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

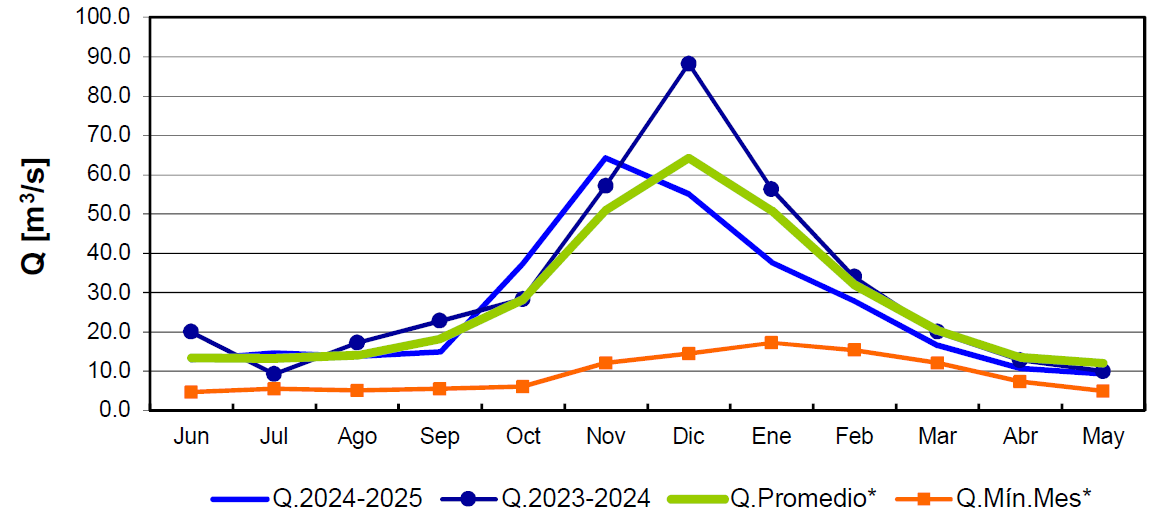

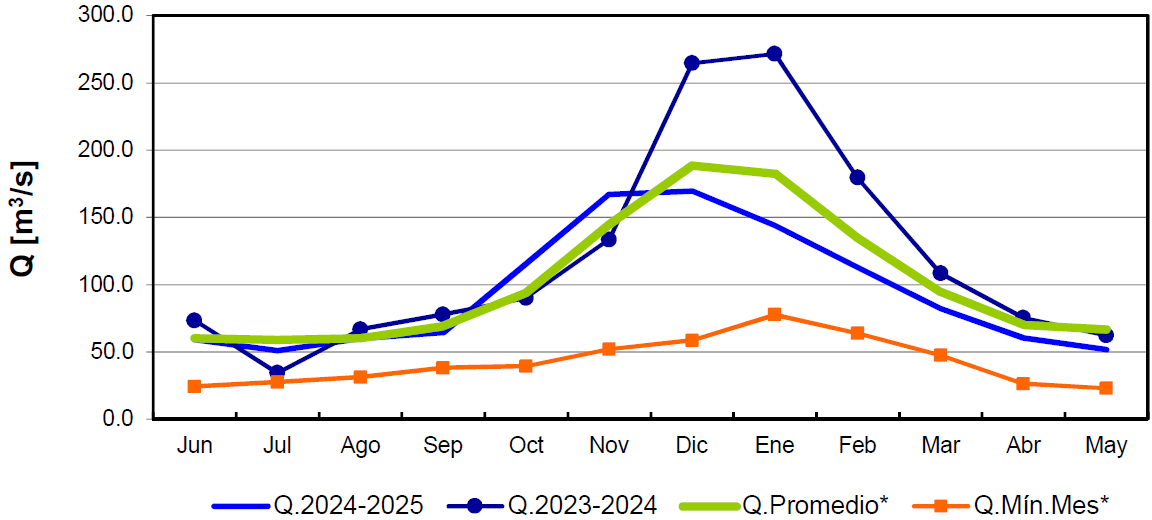

De la misma manera, en la estación Río Maipo en El Manzano para mayo el caudal reportado fue de 51,5 m3/s, un 23% más alto que el promedio histórico para este mismo mes (66,7 m3/s) y representa una reducción del 17% del caudal promedio del año anterior para el mismo periodo (62,3 m3/s).

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

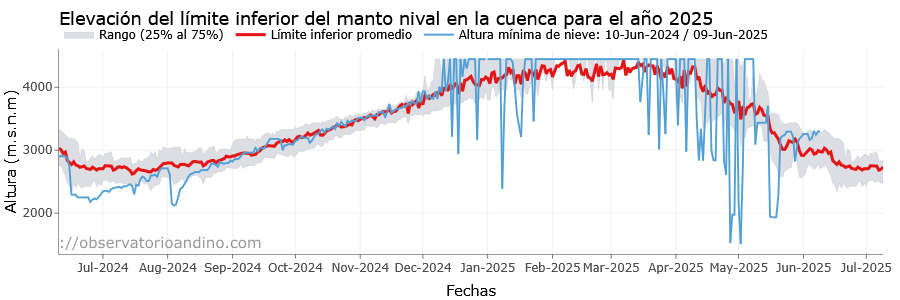

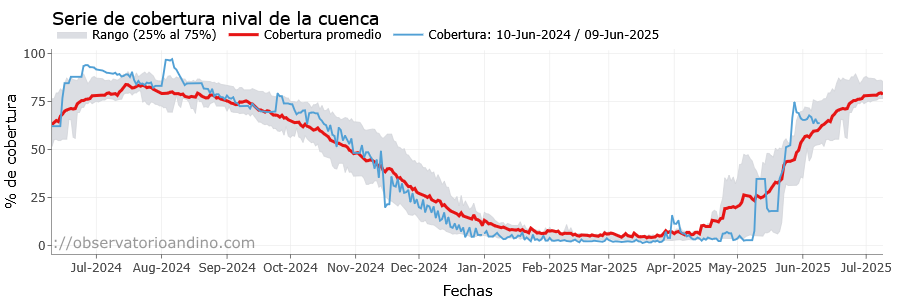

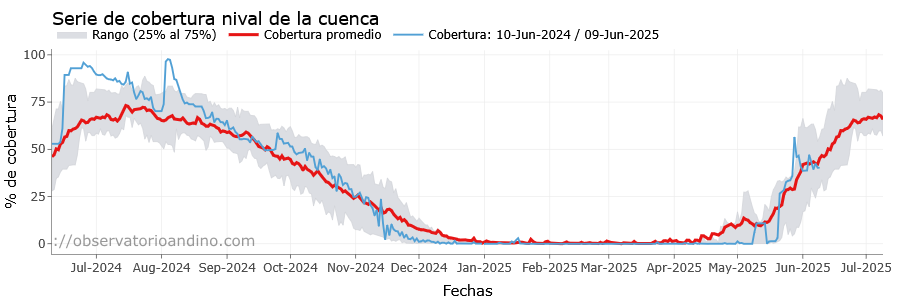

ACUMULACION DE NIEVE

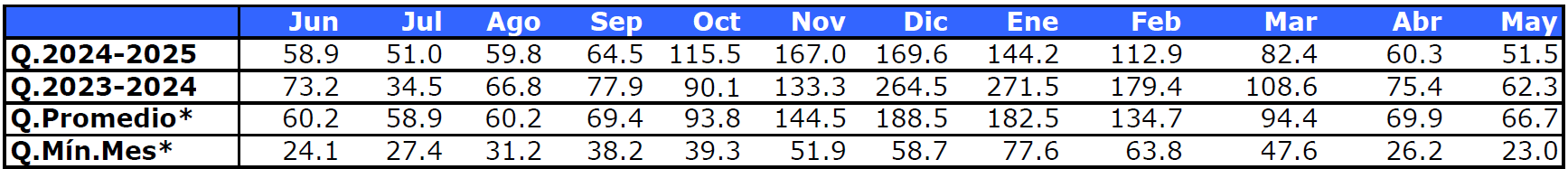

Para el mes de mayo, la isoterma 0 para la cuenca del río Aconcagua con cierre en Chacabuquito durante gran parte del mes se mantuvo cercano al promedio histórico. A pesar de esto, esta cuenca presentó dos eventos de disminución de la isoterma llegando a un mínimo de 2.705 msnm lo que representa un 24% más bajo que el promedio histórico para la misma fecha.

Observatorio de Nieve en los Andes de Argentina y Chile (https://observatorioandino.com/nieve/)

Asimismo, para la cuenca del río Putaendo con cierre en Resguardo Los Patos, la isoterma 0 durante el mes de mayo se encontró cercana al promedio histórico. A pesar de lo anterior, se presentaron 2 eventos de descenso de la isoterma 0 llegando a un valor mínimo de 1.514 msnm a inicio de mayo, un 57% más bajo que el promedio histórico para la misma fecha.

Observatorio de Nieve en los Andes de Argentina y Chile (https://observatorioandino.com/nieve/)

Cabe destacar que los valores de Isoterma 0 para ambas cuencas generan una condición que privilegia la acumulación, densificación y por ende aumento de la reserva nival en las altas cumbres, lo que generaría una condición favorable para la próxima temporada de riego.

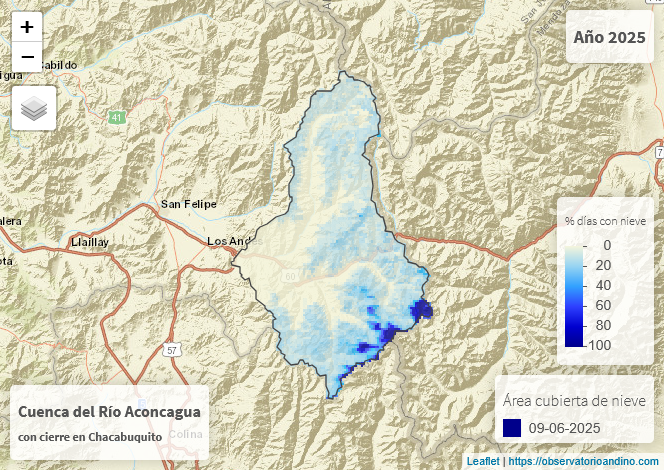

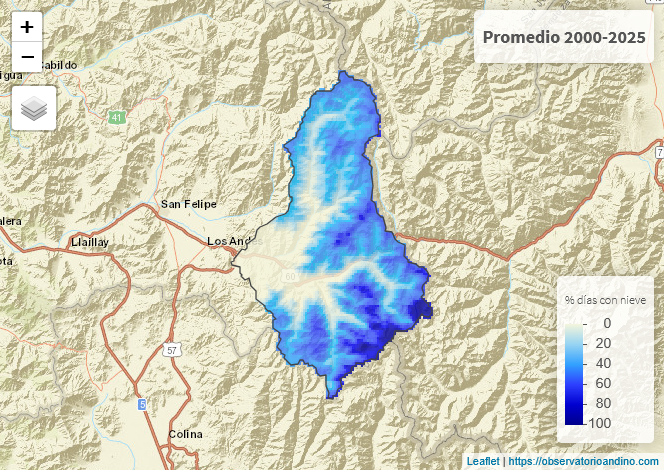

Cuenca Río Aconcagua

A finales de mayo, en la cuenca del río Aconcagua con cierre en Chacabuquito hay cerca de un 66,5% de la superficie cubierta de nieve (1.400 km2 aproximadamente). Este valor se encuentra por sobre el promedio histórico, lo que corresponde a un 26% más de superficie cubierta de nieve en comparación con el promedio histórico para la misma fecha y un valor ligeramente inferior al del año anterior (1.404 km2 aproximadamente). Esta variación responde al descenso de la isoterma 0, lo que privilegiaría los procesos de acumulación nival asociados a los eventos de precipitación ocurridos durante el mes.

Observatorio de Nieve en los Andes de Argentina y Chile (https://observatorioandino.com/nieve/)

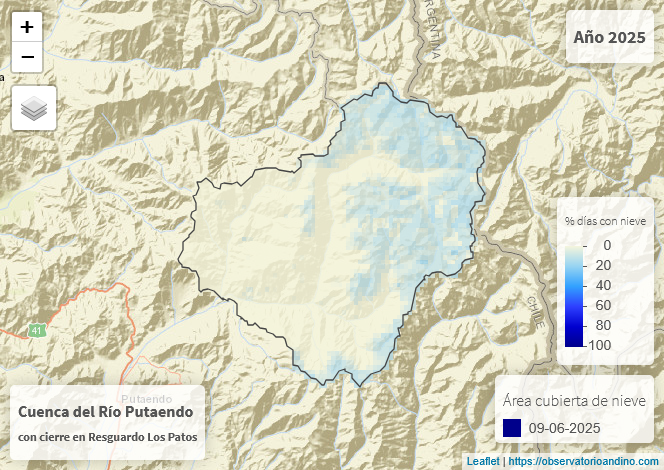

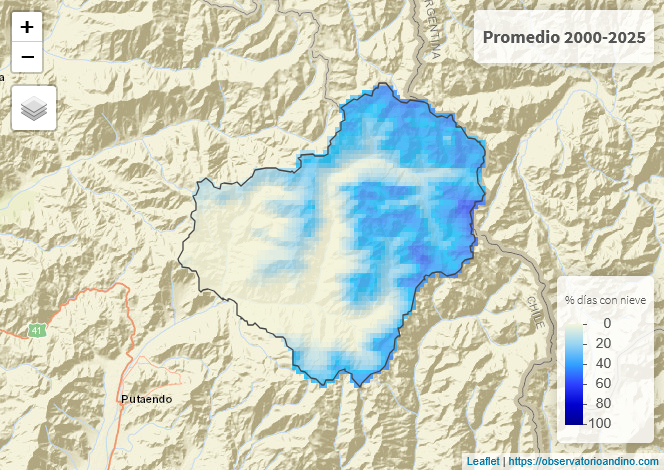

Cuenca del Río Putaendo

A finales de mayo, en la cuenca del río Putaendo con cierre en Resguardo Los Patos hay sobre un 40% de la superficie cubierta de nieve (362km2 aproximadamente). La superficie cubierta de nieve para esta fecha supera en un 7% al promedio histórico y un 36% inferior para la misma fecha del año 2024. Al igual que la cuenca del Aconcagua, las condiciones climáticas llevaron a tener una cobertura nival por sobre el promedio histórico para gran parte del mes de mayo.

Observatorio de Nieve en los Andes de Argentina y Chile (https://observatorioandino.com/nieve/)

Así, las condiciones climáticas de baja temperatura, reducción de isoterma 0 y eventos de precipitación, han generado un aumento en la acumulación de nieve, configurando una buena condición para establecer los reservorios nivales. Cabe destacar, que estos valores por sobre el promedio histórico, no son condición suficiente para abastecer la temporada de riego, por tanto hay que continuar evaluando las dinámicas de precipitaciones y temperatura en los siguientes meses.

AGUAS SUBTERRANEAS y EMBALSES

En el acuífero Río Aconcagua en el sector de Nogales/Hijuelas, el nivel estático del Pozo Rabuco 2, continua con la tendencia sotenida observada en los últimos meses, sin presentar una variación significativa en la profundidad del espejo de agua. Así durante el mes de mayo alcanzó una profundidad de 8 m desde la superficie del pozo.

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

Para el mes de mayo el pozo Industria Bata, del acuífero Río Maipo, sector Melipilla, el nivel dinámico de este pozo se mantiene cercano el promedio sostenido desde el año 2020, sin una variación significativa en comparación con el mes anterior, llegando a una profundidad de 2 m desde la superficie del pozo.

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

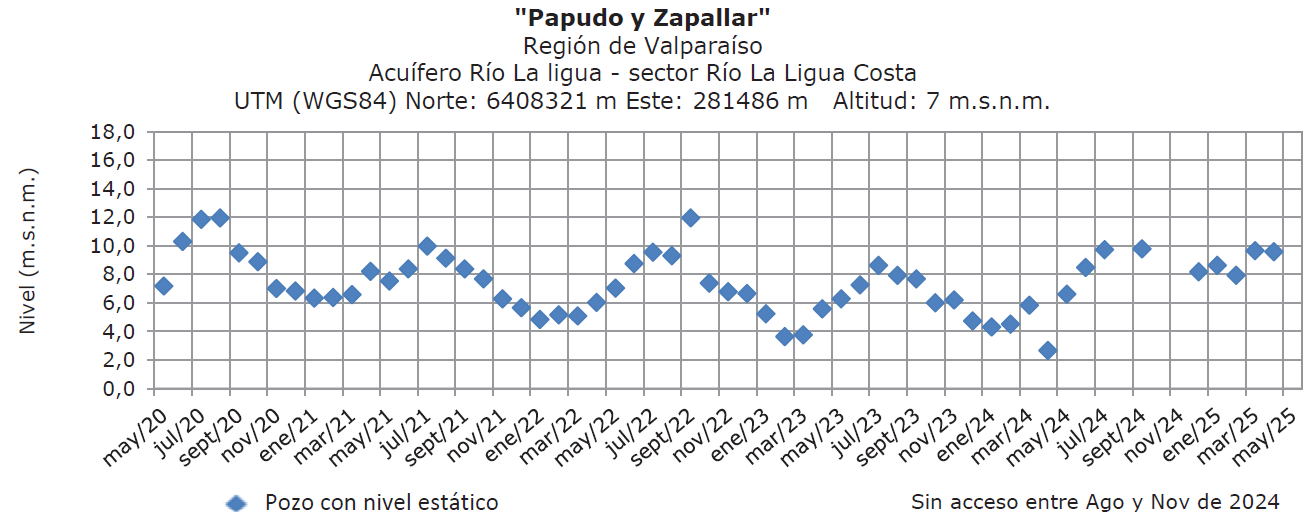

Para el sector Río La Ligua Costa, perteneciente al acuífero del río La Ligua, el pozo Papudo y Zapallar no registró el nivel estático en el mes de mayo, probablemente asociado a fallas de la conexión telemétrica.

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

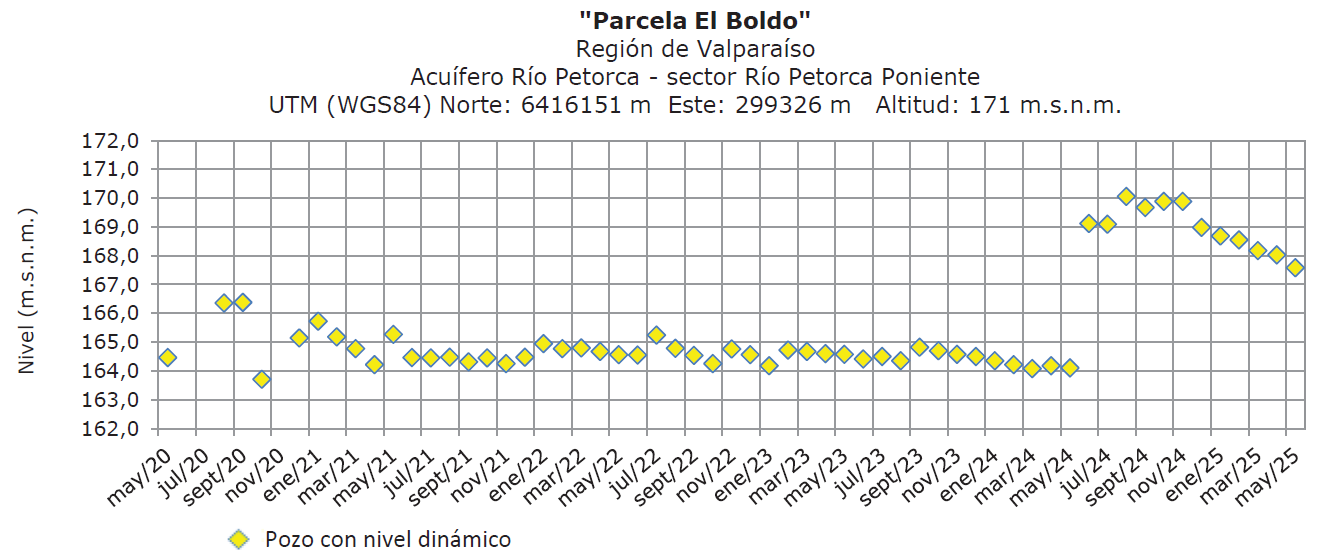

Para el sector Río Petorca Poniente, correspondiente al acuífero Río Petorca, el nivel dinámico del pozo Parcela El Boldo se encuentra en una condición estabilizada desde principios del año 2021, presentando ligeras variaciones que establecen el nivel dinámico de este pozo entre 6 a 7m de profundidad desde la superficie. Sin embargo, el valor registrado desde junio a la fecha rompió esta tendecia y el nivel dinámico llegó hasta 1 m desde la superficie, para el mes de mayo el nivel dinámico alcanzó cerca de los 167,5 msnm, lo que representa una diferencia con la superficie de 3,5 m. Esto marca una tendencia sostenida a la disminución de su nivel dinámico desde diciembre 2024.

Boletín Información Pluviométrica, Fluviométrica, Estado de Embalses y Aguas Subterráneas (N° 565 junio 2025)

Templado Mediterráneo con Infuencia Marina en Valle Central > Frutales > Palto

Es recomendable determinar la necesidad de riego usando datos de evapotranspiración y, si hubo déficit hídrico la temporada pasada, ajustar la superficie cultivada a la disponibilidad real de agua. Para proteger los paltos de heladas, se sugiere implementar sistemas de aspersión en altura, activándolos durante la noche previa y manteniéndolos por máximo dos horas para evitar formación de bloques de hielo en ramas y hojas. Mantener una fertilización equilibrada ayudará a bajar el punto de congelación interno de los tejidos, aumentando la resistencia al frío. Estas acciones, junto con un monitoreo constante de temperatura y humedad, permitirán proteger la floración temprana y asegurar una producción estable a pesar del invierno más seco y frío de lo habitual.

Templado Mediterráneo con Infuencia Marina en Valle Central > Hortalizas > Tomate

El tomate cultivado en invernadero durante el invierno requiere cuidados especiales, pues se pronostican lluvias por debajo de lo normal y noches frías que pueden afectar su desarrollo. Para proteger las plantas, se recomienda instalar doble techo y doble pared en los invernaderos, creando una bolsa de aire que conserve mejor el calor interno y reduzca la condensación de agua, minimizando enfermedades fúngicas. Es clave monitorear temperatura y humedad, bajando cortinas temprano por la tarde para acumular calor y subiéndolas al amanecer para ventilar. Mantener la temperatura interna entre 15 °C y 30 °C favorece el funcionamiento fisiológico de las plantas y evita daños por frío. Además, es importante fertilizar correctamente para que la planta mantenga un alto contenido de solutos, lo que disminuye su punto de congelación y mejora su resistencia a bajas temperaturas, garantizando cosechas sanas y de buena calidad.

Templado Mediterráneo en Valle Central Interior > Frutales > Vides

Las vides se encuentran en reposo invernal, etapa clave para definir la próxima producción. Dado que este invierno 2025 tendrá lluvias bajo lo normal y temperaturas mínimas algo más bajas, es esencial realizar una poda correcta, dejando mayor número de yemas en los sarmientos para prevenir daños por posibles heladas tardías en primavera. Se recomienda hacer análisis de yemas para estimar su fertilidad y ajustar la carga frutal. Además, se debe monitorear la presencia de plagas que puedan invernar en las plantas, aplicando controles preventivos cuando corresponda. Es aconsejable revisar la estructura de los parrales y reparar alambres y postes dañados para soportar bien la próxima carga de racimos. Estas medidas permiten enfrentar mejor un invierno más seco, garantizar brotación uniforme y mejorar la calidad de la uva para la próxima cosecha.

Respecto de la respuesta fisiológica de las plantas al efecto del clima, las imágenes satelitales reflejan la magnitud del crecimiento o disminución de la cobertura vegetal en esta época del año mediante el índice de vegetación NDVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación).

Para esta quincena se observa un NDVI promedio regional de 0.38 mientras el año pasado había sido de 0.35. El valor promedio histórico para esta región, en este período del año es de 0.37.

El resumen regional en el contexto temporal se puede observar en el siguiente gráfico.

/R05_NDVI_barras_regional.png)

La situación por comunas se presenta en el siguiente gráfico, donde se presentan las comunas con índices más bajos.

/R05_NDVI_barras_comunas.png)

/R05_NDVI.png)

/R05_ANOMALIA_NDVI.png)

/R05_DIFERENCIA_NDVI.png)

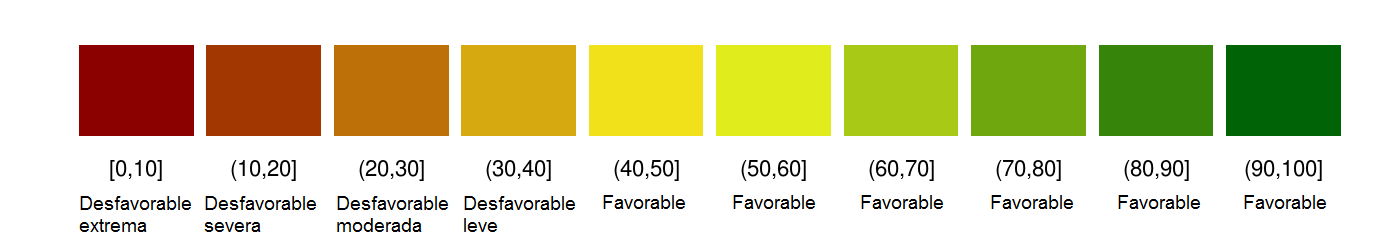

Para el monitoreo del estado de la vegetación en la Región se utilizó el índice de condición de la vegetación, VCI (Kogan, 1990, 1995). Este índice se encuentra entre valores de 0% a 100%. Valores bajo 40% se asocian a una condición desfavorable en la vegetación, siendo 0% la peor condición histórica y 100% la mejor (tabla 1).

En términos globales la Región presentó un valor mediano de VCI de 50% para el período comprendido desde el 9 de mayo al 24 de mayo de 2025. A igual período del año pasado presentaba un VCI de 31% (Fig. 1). De acuerdo a la Tabla 1 la Región de Valparaíso, en términos globales presenta una condición Favorable.

Tabla 1. Clasificación de la condición de la vegetación de acuerdo a los valores del índice VCI.

Tabla 2. Resumen de la condición de la vegetación comunal en la Región de acuerdo al análisis del índice VCI.

(En Evaluación)/R05_RESUMEN_VCI.png)

(En Evaluación)/R05_VCI_barras_regional.png)

Figura 1. Valores del índice VCI para el mismo período entre los años 2000 al 2022 para la Región de Valparaíso

(En Evaluación)/R05_VCI_barras_regional_Matorrales.png)

Figura 2. Valores promedio de VCI en Matorrales en la Región de Valparaíso

(En Evaluación)/R05_VCI_barras_regional_Praderas.png)

Figura 3. Valores promedio de VCI en praderas en la Región de Valparaíso

(En Evaluación)/R05_VCI_barras_regional_Agrícolas.png)

Figura 4. Valores promedio de VCI en terrenos de uso agrícola en la Región de Valparaíso

(En Evaluación)/R05_VCI.png)

Figura 5. Valores comunales promedio de VCI en la Región de Valparaíso de acuerdo a la clasificación de la Tabla 1.

Las comunas que presentan los valores más bajos del índice VCI en la Región corresponden a Calle Larga, Zapallar, La Ligua, Villa Alemana y Papudo con 34, 38, 38, 39 y 39% de VCI respectivamente.

(En Evaluación)/R05_VCI_barras_comunas.png)

Figura 6. Valores del índice VCI para las 5 comunas con valores más bajos del índice del 9 de mayo al 24 de mayo de 2025.

Conclusión

Frente a los desafíos hídricos estructurales identificados por autoridades comunales y agrupaciones agrícolas campesinas, es recomendable actuar con anticipación, fortaleciendo así la resiliencia climática de las comunidades rurales. Abordar estas brechas permitirá que las mejoras e innovaciones agronómicas transferidas a los agricultores tengan un efecto real y positivo en sus cultivos. Contar con una base hídrica y operativa sólida es clave para transformar el conocimiento en productividad y bienestar.