Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería

NOVIEMBRE 2022 — REGIÓN LOS RIOS

Autores INIA

Rodrigo Bravo Herrera, Dr. en Ciencias Agrarias, Remehue

Aldo Valdebenito Burgos, Ingeniero de Ejecución Agrícola, Remehue

Cristian Moscoso Jara, Ingeniero Agrónomo, Ms. Sc., Remehue

Sigrid Vargas Schuldes, Ingeniera Agrónomo, Remehue

Manuel Muñoz, Ingeniero Agrónomo, Remehue

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Cristobal Campos, Ingeniero Civil Agrícola, Quilamapu

Marcel Fuentes Bustamante, Ingeniero Civil Agrícola MSc., Quilamapu

Rubén Ruiz, Ingeniero Civil Agrícola, Quilamapu

Coordinador INIA: Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

La Región de Los Ríos abarca el 5,6% de la superficie agropecuaria nacional (102.672 ha) la que se distribuye en la producción de forrajeras, seguido por la producción de cultivos y en menor grado de frutales y hortalizas. La información disponible en Odepa para el año 2020 muestra que en el sector de forrajeras es principal el cultivo de ballica, avena asociada, trébol rosado y mezcla. En los cereales es importante el cultivo de trigo panadero y en las hortalizas la papa. Por otro lado, el catastro frutícola de Odepa (2019) señala que en los frutales predomina el arándano americano (40,5%), el avellano (31,7%) y el cranberry (13,4%). Según la encuesta de ganado bovino de Odepa (2017) esta Región concentra el 16,6% del total nacional.

La XIV Región de Los Ríos presenta dos climas diferentes: 1 Clima mediterráneo de verano cálido (Csb) en Quechupulli, San José de la Mariquina, Antilhue, Cuyan y Chincun, y el predomina es el clima oceánico (Cfb) en Puerto Santa Regina, Carriringue, Liquiñe, Puerto Fuy y Neltume.

Este boletín agroclimático regional, basado en la información aportada por www.agromet.cl y https://agrometeorologia.cl/ , así como información auxiliar de diversas fuentes, entrega un análisis del comportamiento de las principales variables climáticas que inciden en la producción agropecuaria y efectúa un diagnóstico sobre sus efectos, particularmente cuando estos parámetros exhiban comportamientos anómalos que pueden afectar la cantidad o la calidad de la producción.

La Dirección Meteorológica pronostica que durante este trimestre las precipitaciones serán escazas, excepto en el altiplano chileno y en la parte oriental de la zona austral. Además se proyecta que las temperaturas máximas se registraran con valores sobre lo normal desde La Serena hasta Balmaceda, y las temperaturas mínimas se registraran sobre lo normal desde Balmaceda a Punta Arenas.

Se recomienda Suplementar nutricionalmente las vacas con altos niveles de producción durante su primer tercio de la lactancia y continuar con rotaciones de pastoreo de 15 – 25 días aproximadamente al alcanzar las praderas de ballica el estado de 2 a 3 hojas.

¿Qué está pasando con el clima?

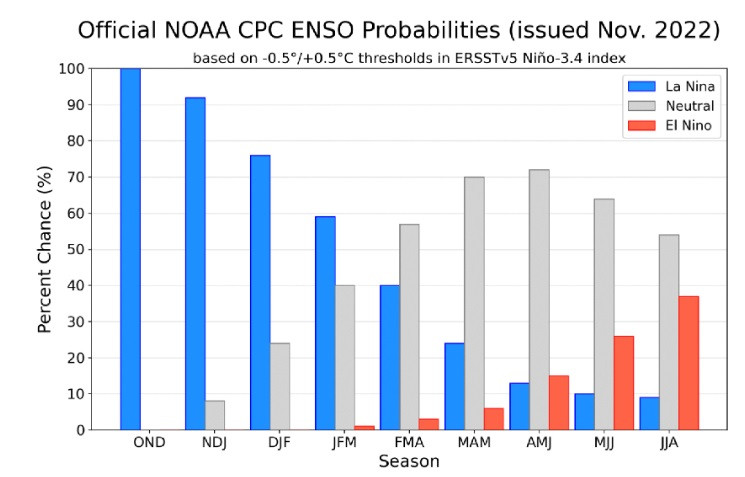

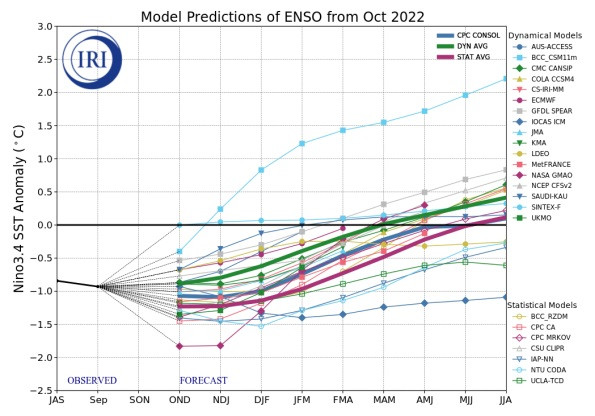

En los procesos meteorológicos observamos tendencias que se repiten con cierta periodicidad y que influyen el clima en forma global (Vimont et al., 2022). En el caso del fenómeno ENSO hemos visto que las fases Niño y Niña se alternan en ciclos con no más de dos años de la fase Niña. Sin embargo este año la fase Niña ya se extiende por 3 años, con más precipitaciones que el año pasado, pero manteniéndonos en condiciones de sequía. Sabemos que esto mantendrá el clima más frio en la zona central, y probablemente a lo largo de la costa de todo el país. La Dirección Meteorológica pronostica que durante este trimestre las precipitaciones serán escazas, excepto en el altiplano chileno y en la parte oriental de la zona austral. Además se proyecta que las temperaturas máximas se registraran con valores sobre lo normal desde La Serena hasta Balmaceda, y las temperaturas mínimas se registraran sobre lo normal desde Balmaceda a Punta Arenas. Tomando en cuenta estas condiciones, lo importante es considerar que seguimos con sequía y en términos generales conviene equilibrar la superficie cultivada con la disponibilidad de agua real en cada caso, asimismo conviene no aumentar la carga animal más allá de la capacidad de la pradera para proveer forraje y aguadas, según corresponda.

Vimont, D. J., Newman, M., Battisti, D. S., & Shin, S. I. (2022). The Role of Seasonality and the ENSO Mode in Central and East Pacific ENSO Growth and Evolution. Journal of Climate, 35(11), 3195-3209.

Figura 1. En el trimestre noviembre, diciembre 2021 y enero 2022 la probabilidad demantenernos en la fase Niña del fenómeno ENSO es de 92% y la probabilidad de que ENSO desarrolle una fase neutra es de 2 %.

Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO representando la probabilidad de ocurrencia de La Niña en la mitad inferior del gráfico, y la de El Niño en la mita superior del gráfico. Los registros en el rango entre -0.5 y +0.5 representan un pronóstico d condiciones neutras, y los registros sobre 0.5 indican el probable desarrollo del fenómeno del Niño.

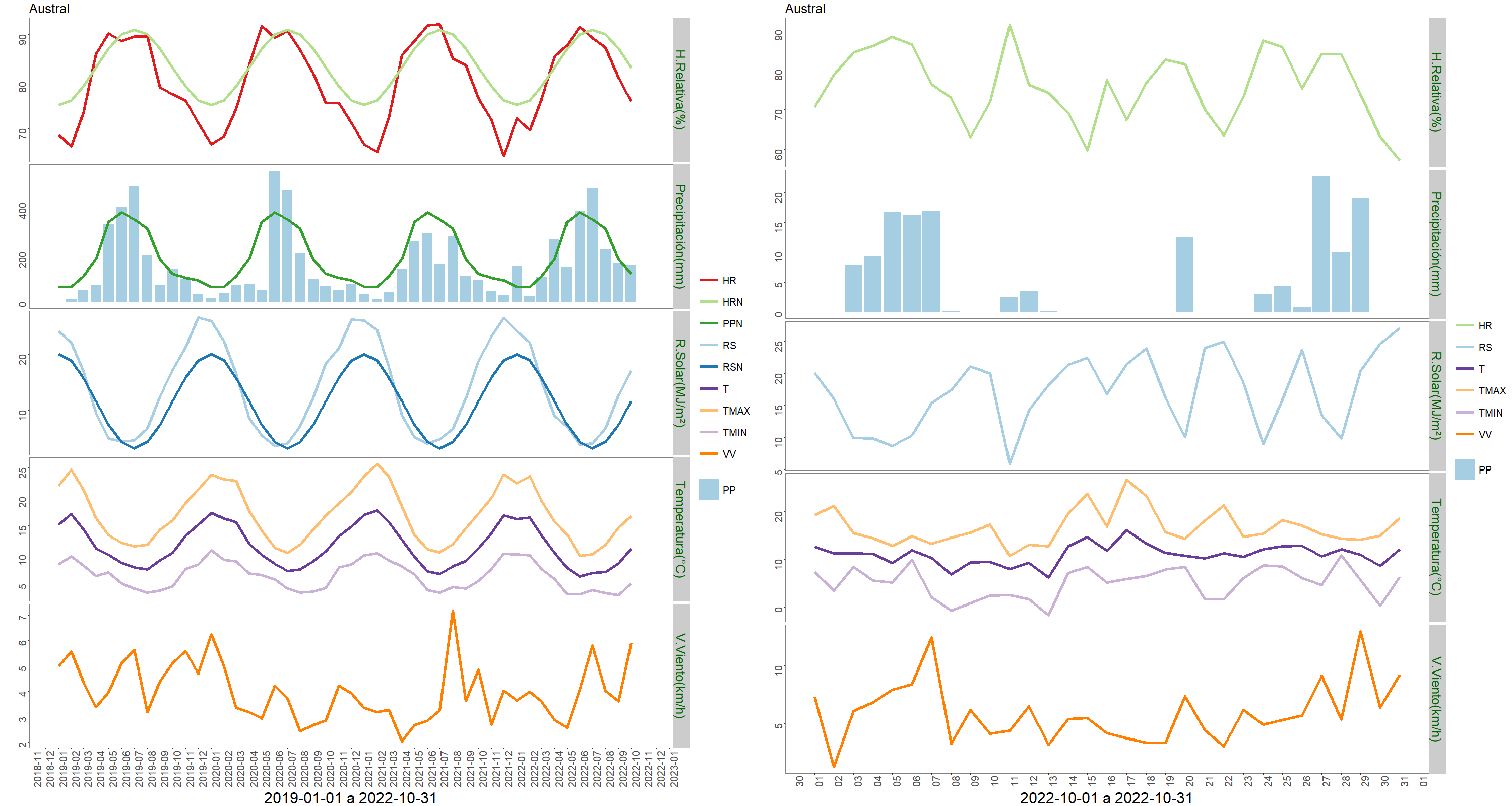

Figura 3. Climodiagrama del mes en Austral.

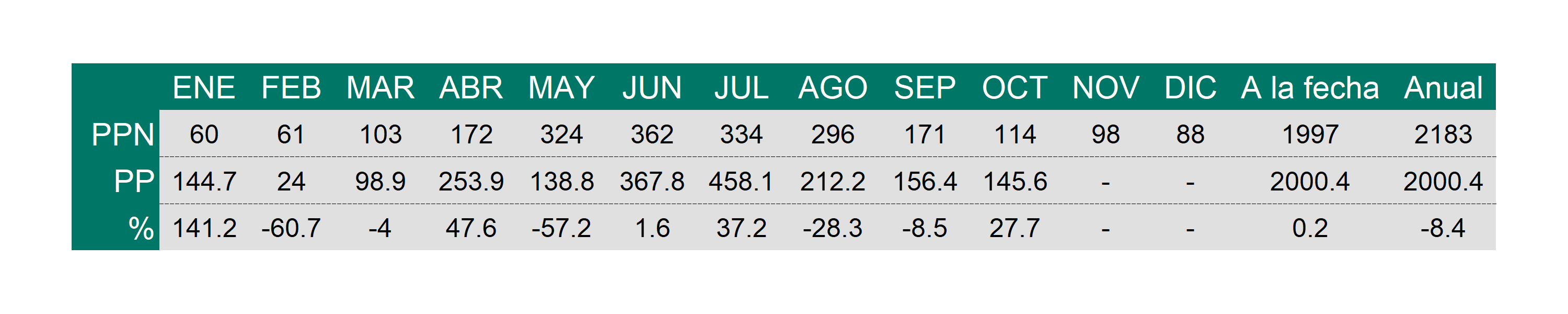

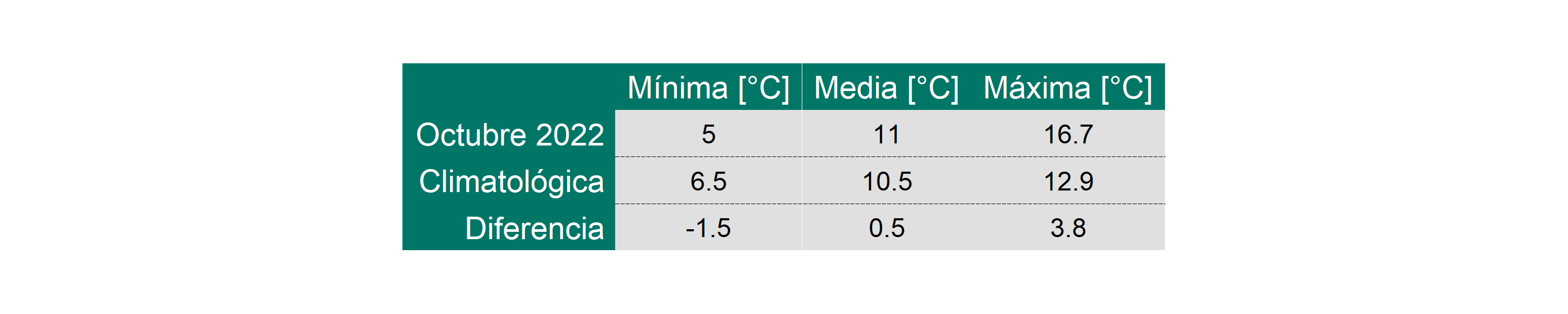

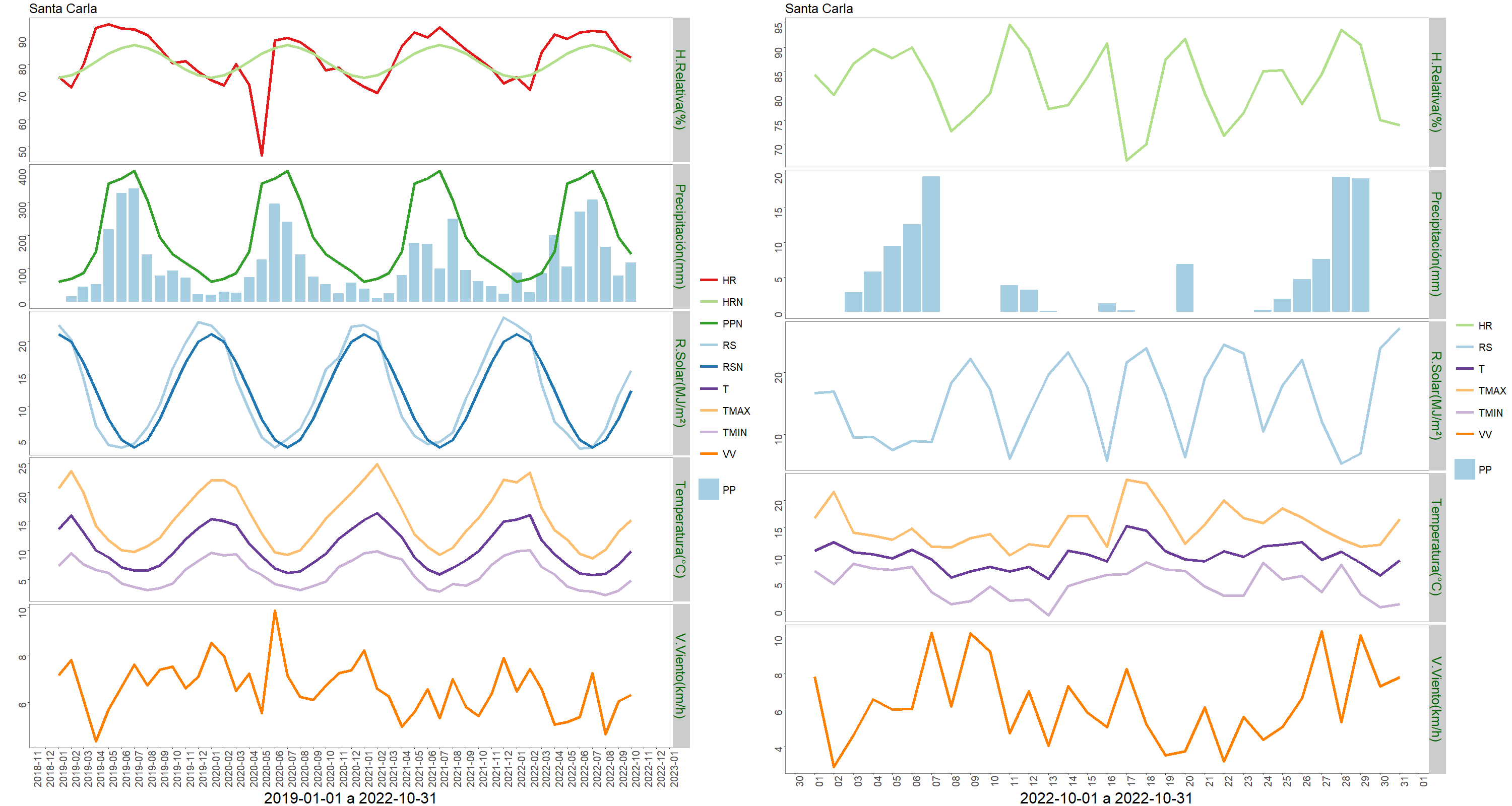

Figura 4. Climodiagrama del mes en Santa Carla

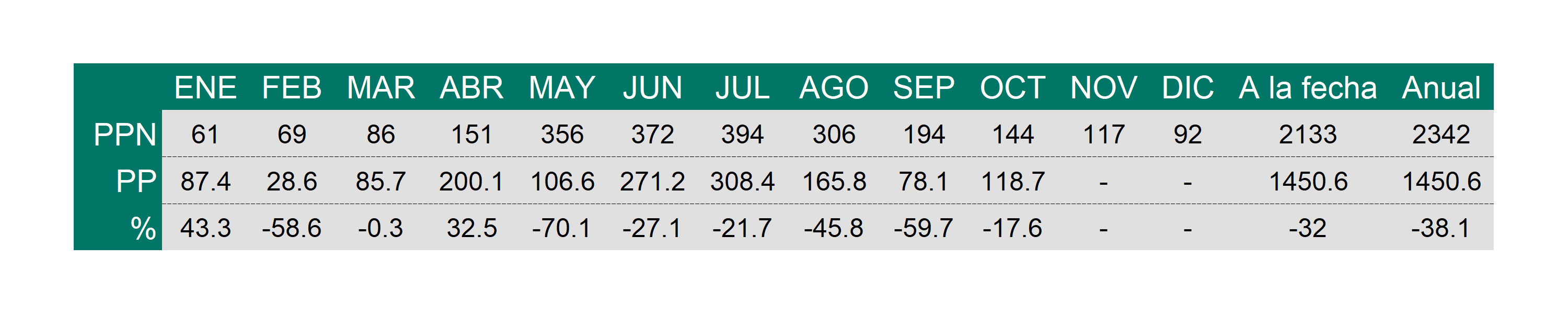

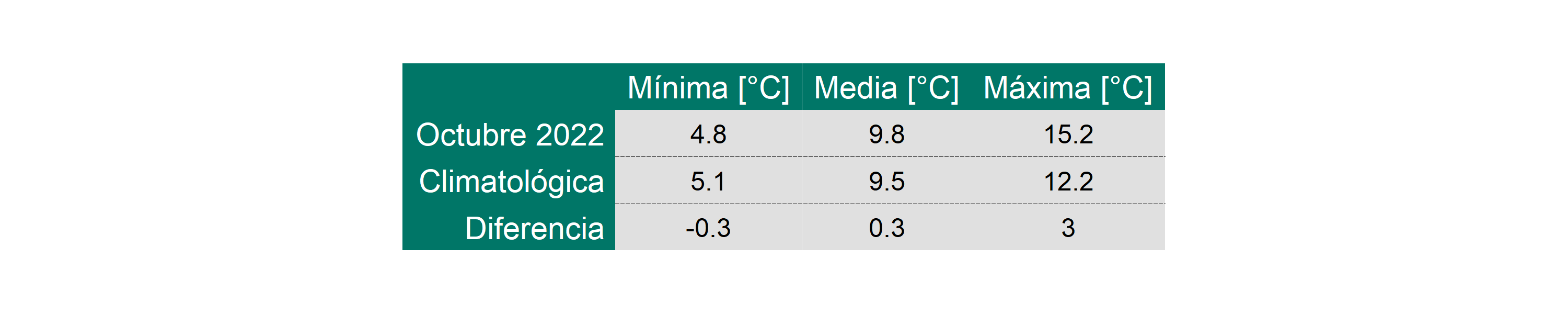

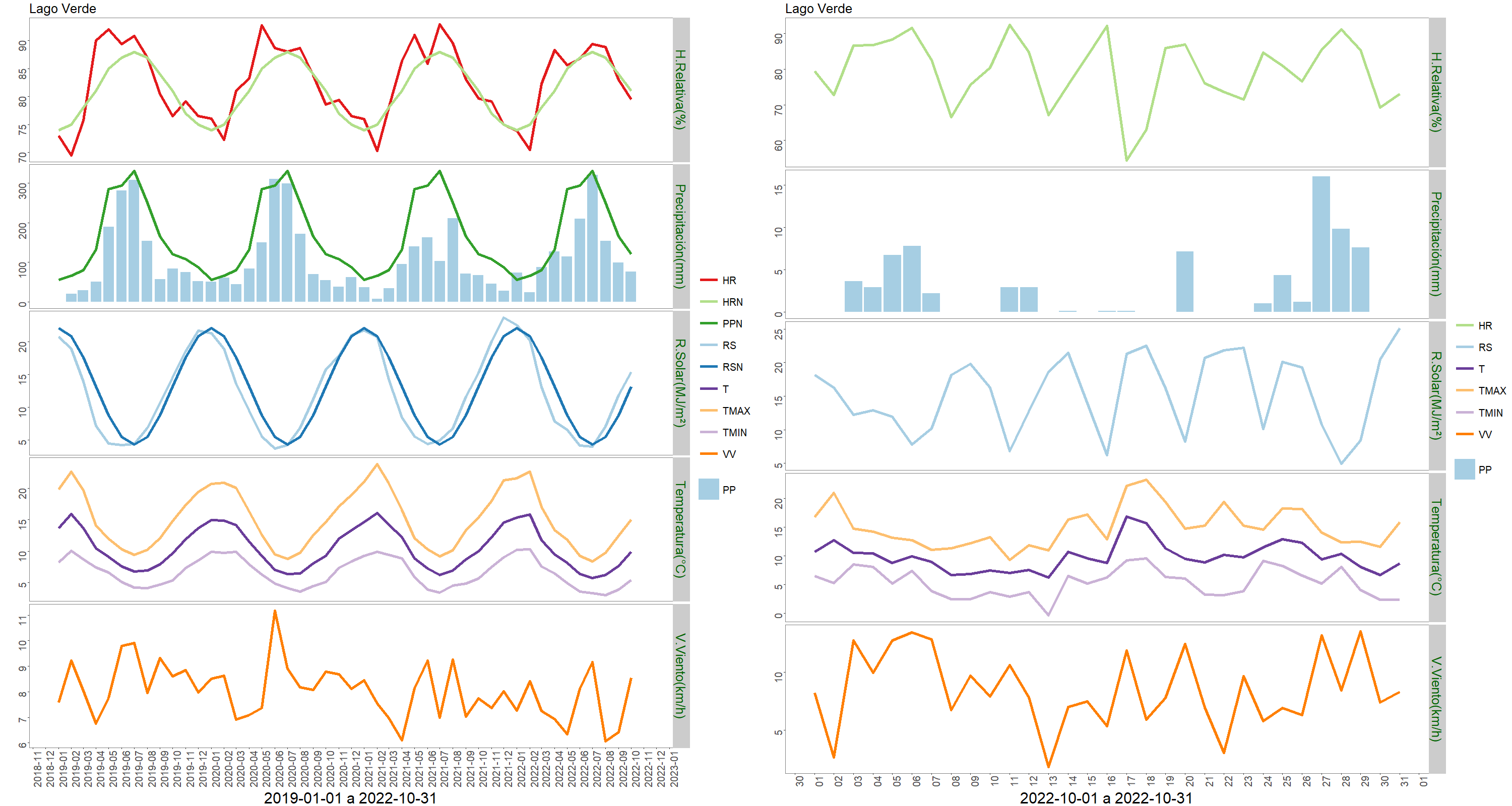

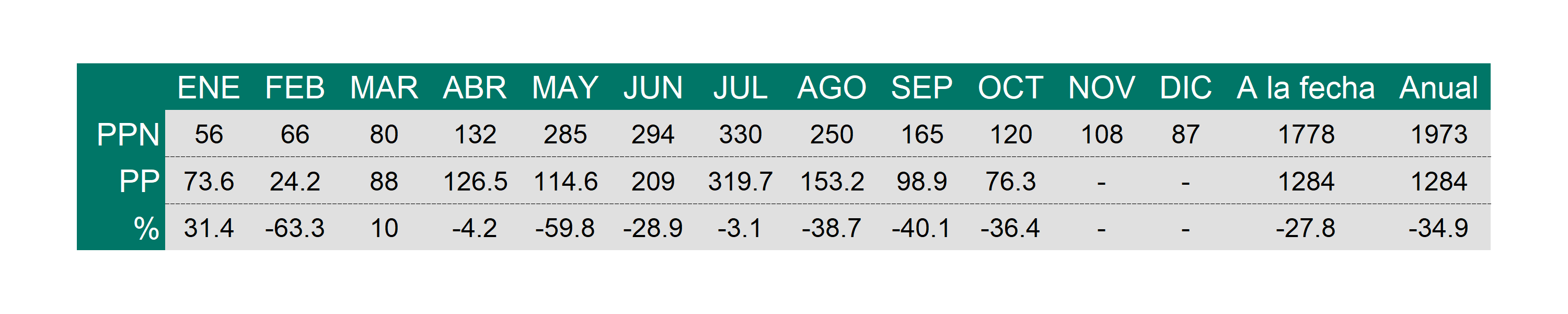

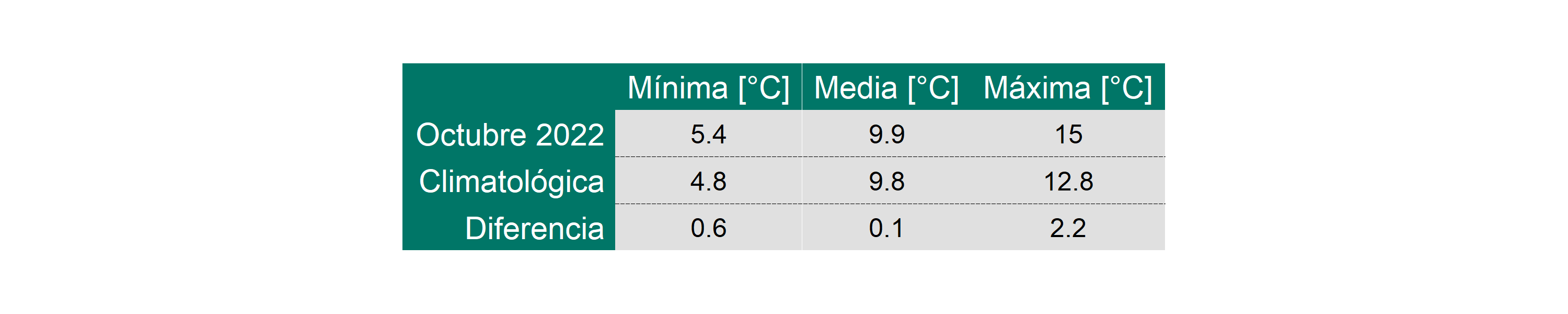

Figura 5. Climodiagrama del mes en Lago Verde

¿Qué está pasando con las aguas?

Los caudales de los ríos a lo largo del país mantienen niveles bajo lo normal. En la Región de Tarapacá so observan caudales muy limitados en las quebradas con fuertes oscilaciones entre el día y la noche. En la zona centro los caudales alcanzan niveles intermedios entre sus valores mínimos y normales, pero en Valparaíso y Santiago los valores se mantienen cercanos a sus mínimos. En la zona sur se observan ríos que ya alcanzan valores normales y sobre lo normal, pero las napas subterráneas en los acuíferos de la pampa del tamarugal y en Aconcagua mantienen un descenso sostenido de 0,5 m y 1,0 m, respectivamente, durante los últimos 5 años. Esta tendencia se repite en otros acuíferos del país, en consistencia con la sequía y con la continua extracción de agua para la agricultura y otros fines. En comparación con el mes anterior, los embalses aumentaron el volumen de agua en un 13.5 % en el país. Sin embargo los embalses dedicados al riego sólo aumentaron un 3,6 % y los embalses dedicados al agua potable disminuyeron en un 4,1 %. En estas condiciones corresponde diseñar estrategias para ahorrar y optimizar el uso del agua en plantaciones hortofrutícola durante esta primavera y verano.

Figura.- Caudalel Río Negro

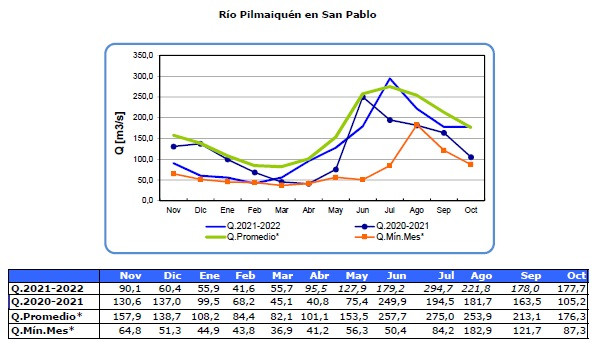

Figura.- Caudalel RíoPilmaiquen

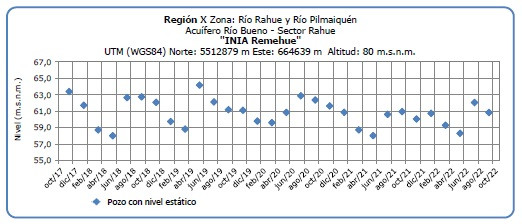

Figura.- Napa en Remehue

Precordillera > Ganadería

Vacas lactantes

La composición química-nutricional de la pradera en estado vegetativo durante este mes (media a baja fibra, baja MS, alta proteína), requiere balancear la ración alimenticia de las vacas ofreciendo algo de fibra (0,5 a 1 Kg de heno/vaca/día) y/o alimentos voluminosos y concentrados bajos en proteína (9 a 12% PC) y altos en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). En la medida que avanza la primavera, el estado fenológico de algunos macollos de las gramíneas cambia a una fase reproductiva y ello hace cambiar el escenario de la composición nutritiva; cuando esto suceda, debe destinarse a conservación, y si no es posible, de acuerdo a eso se debiera disminuir la suplementación con fibra. En especial, las vacas en el primer tercio de la lactancia (primeros 50 – 100 días de lactancia), o con niveles de producción por sobre los 22-24 L/día y condición corporal 2,5 – 3,2 (escala 1 a 5), debieran ser suplementadas con 1 Kg por cada 2,5 L por sobre esos niveles de producción, si cuentan con una buena disponibilidad de pradera (2.200-2.600 Kg MS/ha y oferta de 25 Kg MS/vaca/día, equivalente al 5% del peso vivo), dejando residuos de alrededor de 1.600 Kg MS/ha. Superando los 100 días de lactancia y con buena disponibilidad de pradera las vacas debieran progresivamente recuperar condición corporal al salir del balance energético negativo de inicios de lactancia. Con respecto a las vacas que paren a fines de invierno-inicios de primavera (parto estacional), se inicia el período de cubiertas; la detección de celo debiera haberse realizado ya en el mes anterior para observar regularidad del ciclo y así optimizar el manejo reproductivo. Las vacas que no esté ciclando (ausencia de celo) se dejan para revisión del Médico Veterinario. Los rebaños con parto bi-estacional, debieran completar la revisión de diagnóstico de preñez en las vacas cubiertas a fines de invierno, para definir la permanencia de la vaca en el rebaño, o el cambio eventual a la otra temporada de partos. En aquellos sistemas con partos concentrados en primavera y otoño (bi-estacional), las de primavera, debieran estar la mayoría paridas. Aquellas rezagadas, que se encuentran aún en el periodo seco y tienen una buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas o seguir en la rotación de las lecheras consumiendo el residuo y si lo requieren, suplementar fibra (heno/paja). Cerca de los 21 días antes del probable parto (inicio del llamado período de transición), separar los animales al grupo de animales cercanos al parto. Hacer un cambio gradual de la ración alimenticia hacia una dieta con mayor contenido de materia seca (heno/paja/ensilajes) y solo algo de pradera y concentrado; en la medida que la gestación avanza la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son esenciales de suplementar en esta fase productiva. Esto favorece la adaptación del rumen al post-parto y permite ajustar su metabolismo en general al término de gestación, parto, y lactancia temprana, que en conjunto determinan el éxito del sistema lechero.

Vaquillas de reemplazo

En esta categoría de animales se puede tener 2 grupos de vaquillas: las primeras que son las vaquillas en la etapa de recría de seis meses hasta la cubierta y luego, el grupo de vaquillas preñadas. En cada uno de ellos se tiene además, animales con distinta condición de acuerdo a su edad y época de nacimiento (primavera, otoño, o bi-estacional). En general, la hembra de reemplazo debe lograr un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según tipo animal. Durante el mes de noviembre el grupo de vaquillas nacidas en la primavera pasada se encuentran cerca de su primera cubierta. Esta se debiera realizar entre 15 y 16 meses de edad con un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 500 Kg: alrededor de 325 Kg) y una condición corporal de 3,5. Cuidar siempre de asignar toros de inseminación artificial que tengan antecedentes de facilidad de parto. Las hembras nacidas en el otoño y parte del invierno del año anterior (sistemas de parto bi-estacional), ya cubiertas, se encuentran en pleno crecimiento, utilizando praderas en franjas con cerco eléctrico y pueden ser suplementadas con algo de heno (aporte de fibra) y algo de concentrado energético, dependiendo de la calidad y cantidad de pradera y del ritmo de crecimiento a lograr según la edad. Observar la pertinencia de hacer tratamiento antiparasitario con el asesor Médico Veterinario y aplicación contra mosca de cuernos. Durante el mes de noviembre, ya no debieran quedar vaquillas por parir de primavera, pues ante una sequía temprana se va afectar su producción en la futura lactancia. Si las hubiere, es recomendable integrarlas al grupo de vacas pre-parto, o si son muchas, podrían formar un grupo con manejo separado de las vacas adultas. Para facilitar su manejo en la futura ordeña, es conveniente juntarlas con el resto de las vacas en el pre-parto, para que en conjunto se les haga pasar por la sala de ordeña (post ordeña), y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas posteriormente en su lactancia. Aquí, se puede asegurar la ingesta del concentrado, que en condiciones de manejo grupal a veces por competencia, no pueden lograr ingerir su ración adecuadamente.

Terneros(as)

Para los partos muy tardíos en la temporada (sistema estacional o bi-estacional), debe haber una vigilancia especial a las vacas cercanas al parto y cuidar la atención al recién nacido; en especial lograr que amamante el primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida. Luego de una segunda toma, ingresarlo al sistema de crianza artificial consumiendo la dieta láctea (calostro-leche de su vaca madre por uno a dos días más), y sustituto de leche, calostro excedente o leche entera, según sea el sistema de crianza existente. Los terneros nacidos en agosto-septiembre, pueden ya estar cercanos al destete según sea el sistema de crianza artificial; cuidar de seguir con suplementos como concentrado y heno para lograr buenas ganancias de peso vivo (0,600 – 0,700 Kg/día). Seguir con el régimen de tratamiento antiparasitario cada 30 días por unas dos veces si se utilizan praderas exclusivas para terneros desde hace años. Después de los tres meses aplicar las vacunas de enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Los animales nacidos temprano (julio-agosto), prácticamente ya salen a pradera destetados y deben seguir con una suplementación de hasta 2 Kg de concentrado, y algo menos de heno, hasta los 5 a 6 meses de edad.

Precordillera > Praderas

Durante este período se debe continuar con rotaciones de pastoreo de 15 – 25 días aproximadamente al alcanzar las praderas de ballica el estado de 2 a 3 hojas. En un régimen de manejo promedio, a inicios de primavera (agosto/septiembre) debiera haberse aplicado una fertilización de mantención NPKS (según análisis de suelos) a la pradera permanente para pastoreo y con una dosis mayor (al menos en N: 60 Kg/ha), para las destinadas a conservación como ensilaje o heno. Si se realiza un primer corte temprano, y existe buen crecimiento de las praderas permanentes, puede que sea necesario rezagar otra superficie que se estuvo pastoreando y que al momento de la rotación tuviera disponibilidades por sobre los 2.800-3.000 Kg ms/ha. Se podrán hacer más aplicaciones de nitrógeno en praderas de pastoreo (30 Kg/ha de N), según sea la capacidad de respuesta (calidad de pradera) y la necesidad de mejorar las tasas de crecimiento para cubrir los requerimientos del rebaño. La cosecha de forrajes para ensilaje debiera programarse con buen clima. Esto es importante cuando se realiza premarchitamiento del forraje por 12 ó 24 horas. Cuando se realiza ensilaje con corte directo y/o el clima está cambiante, se podría aplicar aditivos al forraje cosechado para promover fermentaciones adecuadas y así preservar mejor los nutrientes. También es necesario aplicar aditivos a praderas de leguminosas como trébol rosado o alfalfa, que tienen dificultades propias para que se promuevan buenas fermentaciones. Los cultivos forrajeros estratégicos para enfrentar una posible sequía ya debieran estar establecidos. Si no fuera el caso, esperar una ventana de tiempo para realizar esta labor. Los cultivos forrajeros más comunes de verano/invierno (nabo forrajero, raps forrajero, rutabaga, col, maíz para ensilaje y otros) sirven para compensar la menor producción y calidad de las praderas durante el verano y permiten también ofrecer forraje fresco y ensilajes de buena calidad para las vacas con lactancia invernal. En casi todos los casos permite aumentar la capacidad de carga animal en el predio, y la productividad por superficie. Revisar las siembras de praderas permanentes y de rotación corta (bianuales), establecidas en la primavera temprana, para observar su población y vigor, posible ataque de plagas y población de malezas, que ameriten alguna intervención específica. El segundo pastoreo de estas praderas se puede hacer ya con vacas lecheras. El rebrote de estas praderas es de mucha utilidad pues se afectan menos frente a un déficit de pluviometría. Por ningún motivo destinar esta pradera permanente recién establecida para conservación como ensilaje o heno. Las praderas con ballicas bi-anuales se destinan preferentemente a conservación y permiten disminuir la presión de conservar aquellas permanentes, haciendo más sostenible el sistema lechero a pastoreo.

La situación climática actual y dado el estado actual de las praderas, indíca que se podría esperar un fin de primavera con una buena productividad y recuperación post-pastoreo.

Secano Interior > Ganadería

Vacas lactantes

La composición química-nutricional de la pradera en estado vegetativo durante este mes (media a baja fibra, baja MS, alta proteína), requiere balancear la ración alimenticia de las vacas ofreciendo algo de fibra (0,5 a 1 Kg de heno/vaca/día) y/o alimentos voluminosos y concentrados bajos en proteína (9 a 12% PC) y altos en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). En la medida que avanza la primavera, el estado fenológico de algunos macollos de las gramíneas cambia a una fase reproductiva y ello hace cambiar el escenario de la composición nutritiva; cuando esto suceda, debe destinarse a conservación, y si no es posible, de acuerdo a eso se debiera disminuir la suplementación con fibra. En especial, las vacas en el primer tercio de la lactancia (primeros 50 – 100 días de lactancia), o con niveles de producción por sobre los 22-24 L/día y condición corporal 2,5 – 3,2 (escala 1 a 5), debieran ser suplementadas con 1 Kg por cada 2,5 L por sobre esos niveles de producción, si cuentan con una buena disponibilidad de pradera (2.200-2.600 Kg MS/ha y oferta de 25 Kg MS/vaca/día, equivalente al 5% del peso vivo), dejando residuos de alrededor de 1.600 Kg MS/ha. Superando los 100 días de lactancia y con buena disponibilidad de pradera las vacas debieran progresivamente recuperar condición corporal al salir del balance energético negativo de inicios de lactancia. Con respecto a las vacas que paren a fines de invierno-inicios de primavera (parto estacional), se inicia el período de cubiertas; la detección de celo debiera haberse realizado ya en el mes anterior para observar regularidad del ciclo y así optimizar el manejo reproductivo. Las vacas que no esté ciclando (ausencia de celo) se dejan para revisión del Médico Veterinario. Los rebaños con parto bi-estacional, debieran completar la revisión de diagnóstico de preñez en las vacas cubiertas a fines de invierno, para definir la permanencia de la vaca en el rebaño, o el cambio eventual a la otra temporada de partos. En aquellos sistemas con partos concentrados en primavera y otoño (bi-estacional), las de primavera, debieran estar la mayoría paridas. Aquellas rezagadas, que se encuentran aún en el periodo seco y tienen una buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas o seguir en la rotación de las lecheras consumiendo el residuo y si lo requieren, suplementar fibra (heno/paja). Cerca de los 21 días antes del probable parto (inicio del llamado período de transición), separar los animales al grupo de animales cercanos al parto. Hacer un cambio gradual de la ración alimenticia hacia una dieta con mayor contenido de materia seca (heno/paja/ensilajes) y solo algo de pradera y concentrado; en la medida que la gestación avanza la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son esenciales de suplementar en esta fase productiva. Esto favorece la adaptación del rumen al post-parto y permite ajustar su metabolismo en general al término de gestación, parto, y lactancia temprana, que en conjunto determinan el éxito del sistema lechero.

Vaquillas de reemplazo

En esta categoría de animales se puede tener 2 grupos de vaquillas: las primeras que son las vaquillas en la etapa de recría de seis meses hasta la cubierta y luego, el grupo de vaquillas preñadas. En cada uno de ellos se tiene además, animales con distinta condición de acuerdo a su edad y época de nacimiento (primavera, otoño, o bi-estacional). En general, la hembra de reemplazo debe lograr un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según tipo animal. Durante el mes de noviembre el grupo de vaquillas nacidas en la primavera pasada se encuentran cerca de su primera cubierta. Esta se debiera realizar entre 15 y 16 meses de edad con un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 500 Kg: alrededor de 325 Kg) y una condición corporal de 3,5. Cuidar siempre de asignar toros de inseminación artificial que tengan antecedentes de facilidad de parto. Las hembras nacidas en el otoño y parte del invierno del año anterior (sistemas de parto bi-estacional), ya cubiertas, se encuentran en pleno crecimiento, utilizando praderas en franjas con cerco eléctrico y pueden ser suplementadas con algo de heno (aporte de fibra) y algo de concentrado energético, dependiendo de la calidad y cantidad de pradera y del ritmo de crecimiento a lograr según la edad. Observar la pertinencia de hacer tratamiento antiparasitario con el asesor Médico Veterinario y aplicación contra mosca de cuernos. Durante el mes de noviembre, ya no debieran quedar vaquillas por parir de primavera, pues ante una sequía temprana se va afectar su producción en la futura lactancia. Si las hubiere, es recomendable integrarlas al grupo de vacas pre-parto, o si son muchas, podrían formar un grupo con manejo separado de las vacas adultas. Para facilitar su manejo en la futura ordeña, es conveniente juntarlas con el resto de las vacas en el pre-parto, para que en conjunto se les haga pasar por la sala de ordeña (post ordeña), y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas posteriormente en su lactancia. Aquí, se puede asegurar la ingesta del concentrado, que en condiciones de manejo grupal a veces por competencia, no pueden lograr ingerir su ración adecuadamente.

Terneros(as)

Para los partos muy tardíos en la temporada (sistema estacional o bi-estacional), debe haber una vigilancia especial a las vacas cercanas al parto y cuidar la atención al recién nacido; en especial lograr que amamante el primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida. Luego de una segunda toma, ingresarlo al sistema de crianza artificial consumiendo la dieta láctea (calostro-leche de su vaca madre por uno a dos días más), y sustituto de leche, calostro excedente o leche entera, según sea el sistema de crianza existente. Los terneros nacidos en agosto-septiembre, pueden ya estar cercanos al destete según sea el sistema de crianza artificial; cuidar de seguir con suplementos como concentrado y heno para lograr buenas ganancias de peso vivo (0,600 – 0,700 Kg/día). Seguir con el régimen de tratamiento antiparasitario cada 30 días por unas dos veces si se utilizan praderas exclusivas para terneros desde hace años. Después de los tres meses aplicar las vacunas de enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Los animales nacidos temprano (julio-agosto), prácticamente ya salen a pradera destetados y deben seguir con una suplementación de hasta 2 Kg de concentrado, y algo menos de heno, hasta los 5 a 6 meses de edad.

Secano Interior > Praderas

Durante este período se debe continuar con rotaciones de pastoreo de 15 – 25 días aproximadamente al alcanzar las praderas de ballica el estado de 2 a 3 hojas. En un régimen de manejo promedio, a inicios de primavera (agosto/septiembre) debiera haberse aplicado una fertilización de mantención NPKS (según análisis de suelos) a la pradera permanente para pastoreo y con una dosis mayor (al menos en N: 60 Kg/ha), para las destinadas a conservación como ensilaje o heno. Si se realiza un primer corte temprano, y existe buen crecimiento de las praderas permanentes, puede que sea necesario rezagar otra superficie que se estuvo pastoreando y que al momento de la rotación tuviera disponibilidades por sobre los 2.800-3.000 Kg ms/ha. Se podrán hacer más aplicaciones de nitrógeno en praderas de pastoreo (30 Kg/ha de N), según sea la capacidad de respuesta (calidad de pradera) y la necesidad de mejorar las tasas de crecimiento para cubrir los requerimientos del rebaño. La cosecha de forrajes para ensilaje debiera programarse con buen clima. Esto es importante cuando se realiza premarchitamiento del forraje por 12 ó 24 horas. Cuando se realiza ensilaje con corte directo y/o el clima está cambiante, se podría aplicar aditivos al forraje cosechado para promover fermentaciones adecuadas y así preservar mejor los nutrientes. También es necesario aplicar aditivos a praderas de leguminosas como trébol rosado o alfalfa, que tienen dificultades propias para que se promuevan buenas fermentaciones. Los cultivos forrajeros estratégicos para enfrentar una posible sequía ya debieran estar establecidos. Si no fuera el caso, esperar una ventana de tiempo para realizar esta labor. Los cultivos forrajeros más comunes de verano/invierno (nabo forrajero, raps forrajero, rutabaga, col, maíz para ensilaje y otros) sirven para compensar la menor producción y calidad de las praderas durante el verano y permiten también ofrecer forraje fresco y ensilajes de buena calidad para las vacas con lactancia invernal. En casi todos los casos permite aumentar la capacidad de carga animal en el predio, y la productividad por superficie. Revisar las siembras de praderas permanentes y de rotación corta (bianuales), establecidas en la primavera temprana, para observar su población y vigor, posible ataque de plagas y población de malezas, que ameriten alguna intervención específica. El segundo pastoreo de estas praderas se puede hacer ya con vacas lecheras. El rebrote de estas praderas es de mucha utilidad pues se afectan menos frente a un déficit de pluviometría. Por ningún motivo destinar esta pradera permanente recién establecida para conservación como ensilaje o heno. Las praderas con ballicas bi-anuales se destinan preferentemente a conservación y permiten disminuir la presión de conservar aquellas permanentes, haciendo más sostenible el sistema lechero a pastoreo.

La situación climática actual y dado el estado actual de las praderas, indíca que se podría esperar un fin de primavera con una buena productividad y recuperación post-pastoreo.

Valle Secano > Ganadería

Vacas lactantes

La composición química-nutricional de la pradera en estado vegetativo durante este mes (media a baja fibra, baja MS, alta proteína), requiere balancear la ración alimenticia de las vacas ofreciendo algo de fibra (0,5 a 1 Kg de heno/vaca/día) y/o alimentos voluminosos y concentrados bajos en proteína (9 a 12% PC) y altos en energía (3,0 a 3,3 Mcal EM/kg MS). En la medida que avanza la primavera, el estado fenológico de algunos macollos de las gramíneas cambia a una fase reproductiva y ello hace cambiar el escenario de la composición nutritiva; cuando esto suceda, debe destinarse a conservación, y si no es posible, de acuerdo a eso se debiera disminuir la suplementación con fibra. En especial, las vacas en el primer tercio de la lactancia (primeros 50 – 100 días de lactancia), o con niveles de producción por sobre los 22-24 L/día y condición corporal 2,5 – 3,2 (escala 1 a 5), debieran ser suplementadas con 1 Kg por cada 2,5 L por sobre esos niveles de producción, si cuentan con una buena disponibilidad de pradera (2.200-2.600 Kg MS/ha y oferta de 25 Kg MS/vaca/día, equivalente al 5% del peso vivo), dejando residuos de alrededor de 1.600 Kg MS/ha. Superando los 100 días de lactancia y con buena disponibilidad de pradera las vacas debieran progresivamente recuperar condición corporal al salir del balance energético negativo de inicios de lactancia. Con respecto a las vacas que paren a fines de invierno-inicios de primavera (parto estacional), se inicia el período de cubiertas; la detección de celo debiera haberse realizado ya en el mes anterior para observar regularidad del ciclo y así optimizar el manejo reproductivo. Las vacas que no esté ciclando (ausencia de celo) se dejan para revisión del Médico Veterinario. Los rebaños con parto bi-estacional, debieran completar la revisión de diagnóstico de preñez en las vacas cubiertas a fines de invierno, para definir la permanencia de la vaca en el rebaño, o el cambio eventual a la otra temporada de partos. En aquellos sistemas con partos concentrados en primavera y otoño (bi-estacional), las de primavera, debieran estar la mayoría paridas. Aquellas rezagadas, que se encuentran aún en el periodo seco y tienen una buena condición corporal (3,5), pueden acceder a un sector exclusivo para ellas o seguir en la rotación de las lecheras consumiendo el residuo y si lo requieren, suplementar fibra (heno/paja). Cerca de los 21 días antes del probable parto (inicio del llamado período de transición), separar los animales al grupo de animales cercanos al parto. Hacer un cambio gradual de la ración alimenticia hacia una dieta con mayor contenido de materia seca (heno/paja/ensilajes) y solo algo de pradera y concentrado; en la medida que la gestación avanza la vaca tiene menor capacidad de consumo (limitación física) y la demanda de nutrientes aumenta (crecimiento fetal y anexos), de tal forma que el concentrado (2 a 3 Kg) y las sales minerales pre-parto (0,200 a 0,250 Kg) son esenciales de suplementar en esta fase productiva. Esto favorece la adaptación del rumen al post-parto y permite ajustar su metabolismo en general al término de gestación, parto, y lactancia temprana, que en conjunto determinan el éxito del sistema lechero.

Vaquillas de reemplazo

En esta categoría de animales se puede tener 2 grupos de vaquillas: las primeras que son las vaquillas en la etapa de recría de seis meses hasta la cubierta y luego, el grupo de vaquillas preñadas. En cada uno de ellos se tiene además, animales con distinta condición de acuerdo a su edad y época de nacimiento (primavera, otoño, o bi-estacional). En general, la hembra de reemplazo debe lograr un ritmo de crecimiento y desarrollo lo más homogéneo en el tiempo (0,600 a 0,750 Kg/día de ganancia de peso vivo), según tipo animal. Durante el mes de noviembre el grupo de vaquillas nacidas en la primavera pasada se encuentran cerca de su primera cubierta. Esta se debiera realizar entre 15 y 16 meses de edad con un peso vivo cercano al 65% del peso adulto de la vaca (vaca de 500 Kg: alrededor de 325 Kg) y una condición corporal de 3,5. Cuidar siempre de asignar toros de inseminación artificial que tengan antecedentes de facilidad de parto. Las hembras nacidas en el otoño y parte del invierno del año anterior (sistemas de parto bi-estacional), ya cubiertas, se encuentran en pleno crecimiento, utilizando praderas en franjas con cerco eléctrico y pueden ser suplementadas con algo de heno (aporte de fibra) y algo de concentrado energético, dependiendo de la calidad y cantidad de pradera y del ritmo de crecimiento a lograr según la edad. Observar la pertinencia de hacer tratamiento antiparasitario con el asesor Médico Veterinario y aplicación contra mosca de cuernos. Durante el mes de noviembre, ya no debieran quedar vaquillas por parir de primavera, pues ante una sequía temprana se va afectar su producción en la futura lactancia. Si las hubiere, es recomendable integrarlas al grupo de vacas pre-parto, o si son muchas, podrían formar un grupo con manejo separado de las vacas adultas. Para facilitar su manejo en la futura ordeña, es conveniente juntarlas con el resto de las vacas en el pre-parto, para que en conjunto se les haga pasar por la sala de ordeña (post ordeña), y así, se acostumbren al ambiente en el que serán ordeñadas posteriormente en su lactancia. Aquí, se puede asegurar la ingesta del concentrado, que en condiciones de manejo grupal a veces por competencia, no pueden lograr ingerir su ración adecuadamente.

Terneros(as)

Para los partos muy tardíos en la temporada (sistema estacional o bi-estacional), debe haber una vigilancia especial a las vacas cercanas al parto y cuidar la atención al recién nacido; en especial lograr que amamante el primer calostro dentro de las primeras dos horas de vida. Luego de una segunda toma, ingresarlo al sistema de crianza artificial consumiendo la dieta láctea (calostro-leche de su vaca madre por uno a dos días más), y sustituto de leche, calostro excedente o leche entera, según sea el sistema de crianza existente. Los terneros nacidos en agosto-septiembre, pueden ya estar cercanos al destete según sea el sistema de crianza artificial; cuidar de seguir con suplementos como concentrado y heno para lograr buenas ganancias de peso vivo (0,600 – 0,700 Kg/día). Seguir con el régimen de tratamiento antiparasitario cada 30 días por unas dos veces si se utilizan praderas exclusivas para terneros desde hace años. Después de los tres meses aplicar las vacunas de enfermedades según pauta sanitaria recomendada por un médico veterinario. Los animales nacidos temprano (julio-agosto), prácticamente ya salen a pradera destetados y deben seguir con una suplementación de hasta 2 Kg de concentrado, y algo menos de heno, hasta los 5 a 6 meses de edad.

Valle Secano > Praderas

Durante este período se debe continuar con rotaciones de pastoreo de 15 – 25 días aproximadamente al alcanzar las praderas de ballica el estado de 2 a 3 hojas. En un régimen de manejo promedio, a inicios de primavera (agosto/septiembre) debiera haberse aplicado una fertilización de mantención NPKS (según análisis de suelos) a la pradera permanente para pastoreo y con una dosis mayor (al menos en N: 60 Kg/ha), para las destinadas a conservación como ensilaje o heno. Si se realiza un primer corte temprano, y existe buen crecimiento de las praderas permanentes, puede que sea necesario rezagar otra superficie que se estuvo pastoreando y que al momento de la rotación tuviera disponibilidades por sobre los 2.800-3.000 Kg ms/ha. Se podrán hacer más aplicaciones de nitrógeno en praderas de pastoreo (30 Kg/ha de N), según sea la capacidad de respuesta (calidad de pradera) y la necesidad de mejorar las tasas de crecimiento para cubrir los requerimientos del rebaño. La cosecha de forrajes para ensilaje debiera programarse con buen clima. Esto es importante cuando se realiza premarchitamiento del forraje por 12 ó 24 horas. Cuando se realiza ensilaje con corte directo y/o el clima está cambiante, se podría aplicar aditivos al forraje cosechado para promover fermentaciones adecuadas y así preservar mejor los nutrientes. También es necesario aplicar aditivos a praderas de leguminosas como trébol rosado o alfalfa, que tienen dificultades propias para que se promuevan buenas fermentaciones. Los cultivos forrajeros estratégicos para enfrentar una posible sequía ya debieran estar establecidos. Si no fuera el caso, esperar una ventana de tiempo para realizar esta labor. Los cultivos forrajeros más comunes de verano/invierno (nabo forrajero, raps forrajero, rutabaga, col, maíz para ensilaje y otros) sirven para compensar la menor producción y calidad de las praderas durante el verano y permiten también ofrecer forraje fresco y ensilajes de buena calidad para las vacas con lactancia invernal. En casi todos los casos permite aumentar la capacidad de carga animal en el predio, y la productividad por superficie. Revisar las siembras de praderas permanentes y de rotación corta (bianuales), establecidas en la primavera temprana, para observar su población y vigor, posible ataque de plagas y población de malezas, que ameriten alguna intervención específica. El segundo pastoreo de estas praderas se puede hacer ya con vacas lecheras. El rebrote de estas praderas es de mucha utilidad pues se afectan menos frente a un déficit de pluviometría. Por ningún motivo destinar esta pradera permanente recién establecida para conservación como ensilaje o heno. Las praderas con ballicas bi-anuales se destinan preferentemente a conservación y permiten disminuir la presión de conservar aquellas permanentes, haciendo más sostenible el sistema lechero a pastoreo.

La situación climática actual y dado el estado actual de las praderas, indíca que se podría esperar un fin de primavera con una buena productividad y recuperación post-pastoreo.

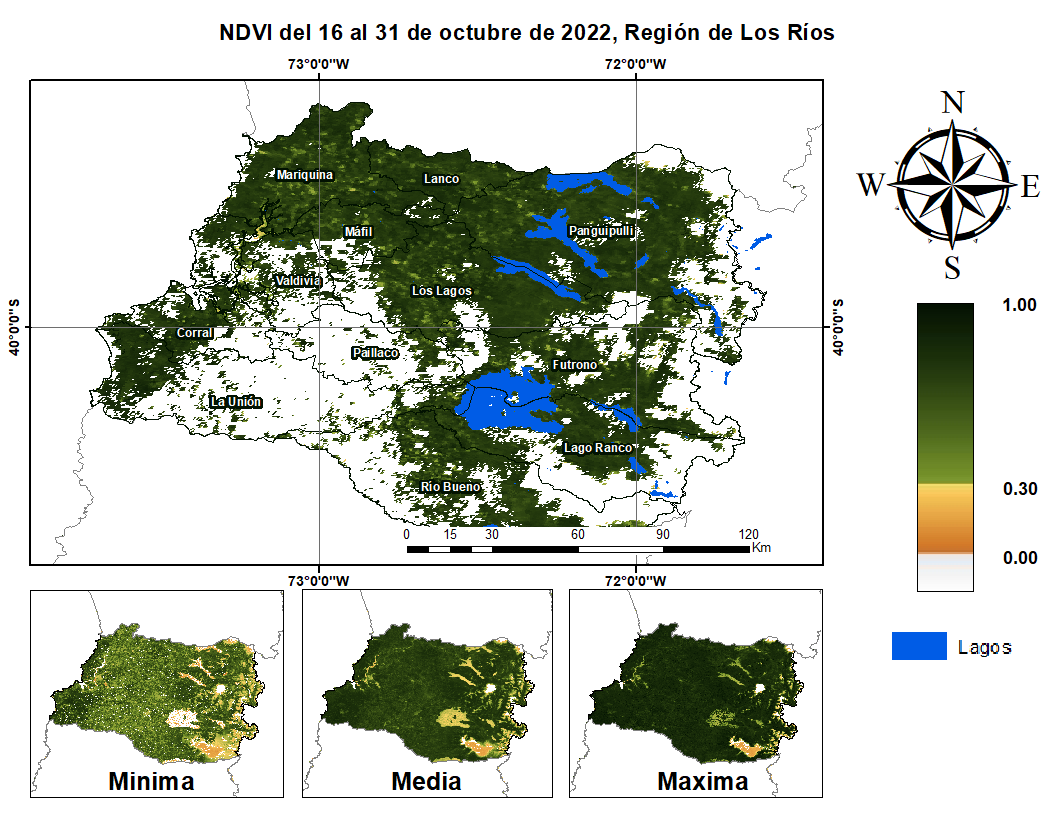

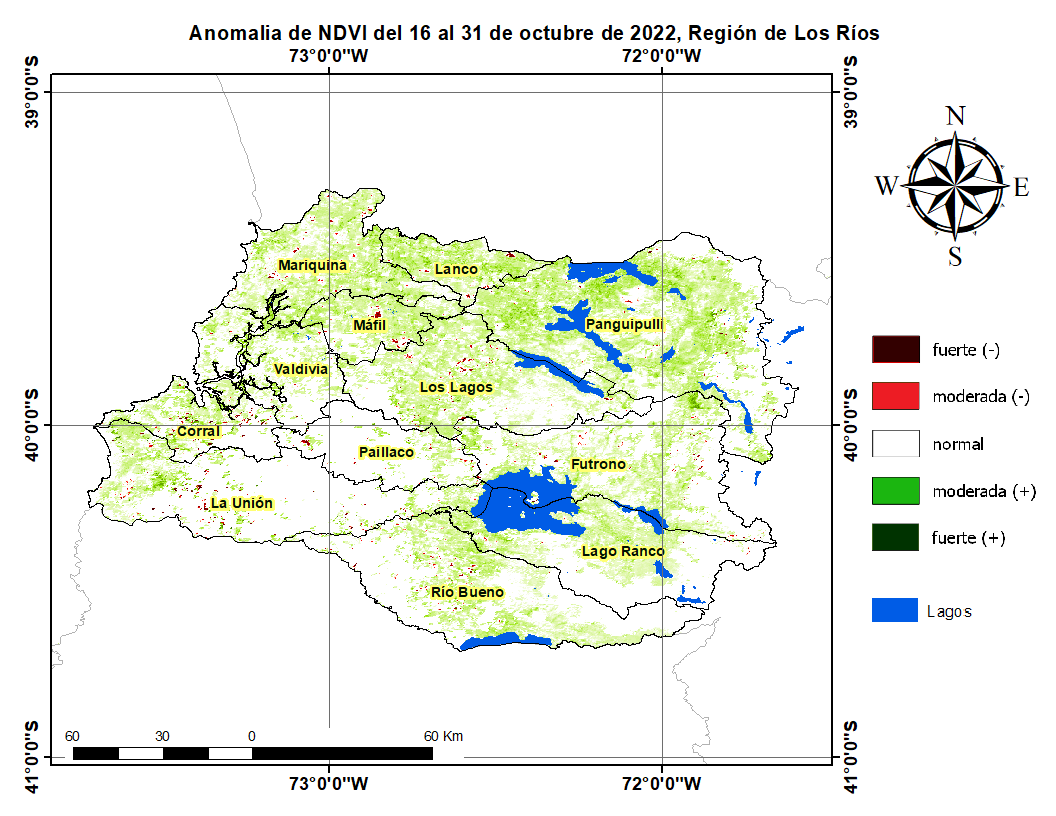

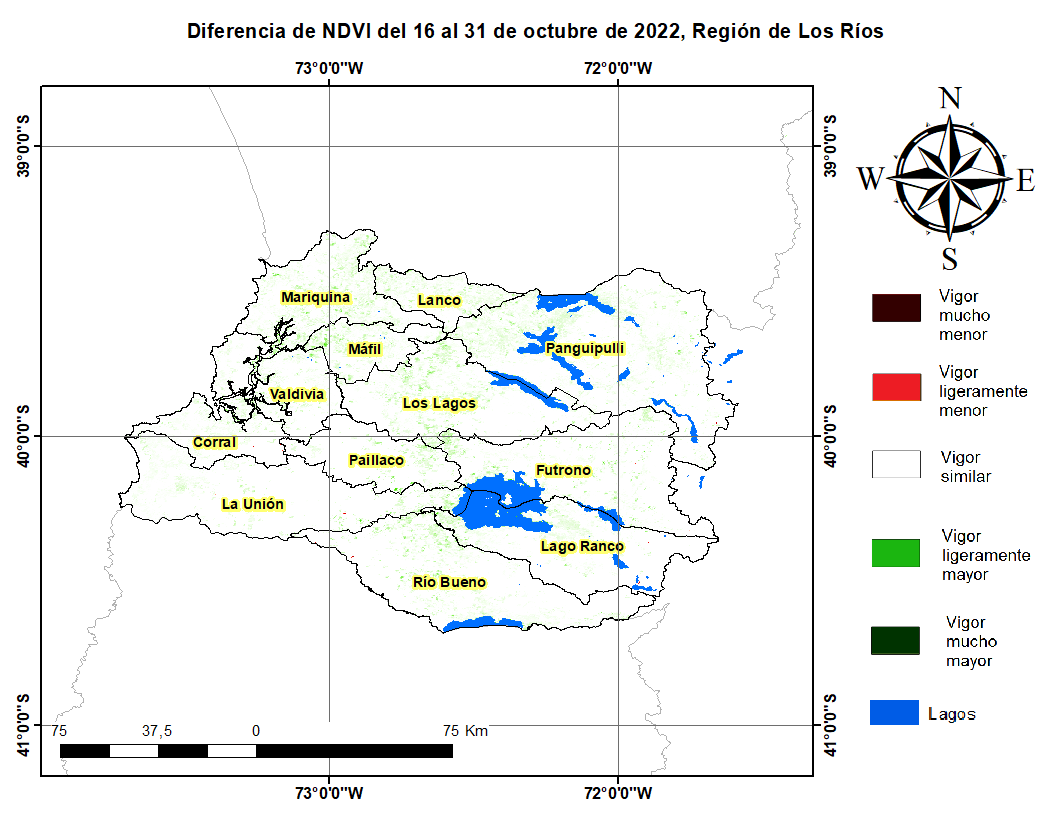

Respecto de la respuesta fisiológica de las plantas al efecto del clima, las imágenes satelitales reflejan la magnitud del crecimiento o disminución de la cobertura vegetal en esta época del año mediante el índice de vegetación NDVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación) .

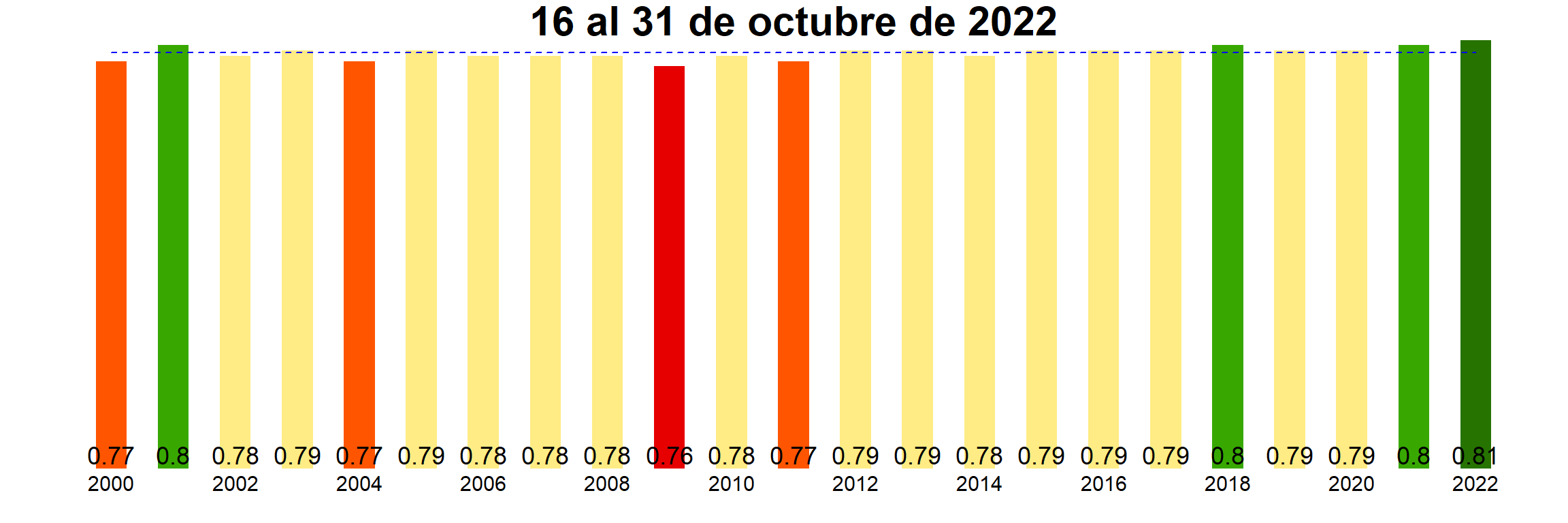

Para esta quincena se observa un NDVI promedio regional de 0.81 mientras el año pasado había sido de 0.8. El valor promedio histórico para esta región, en este período del año es de 0.79.

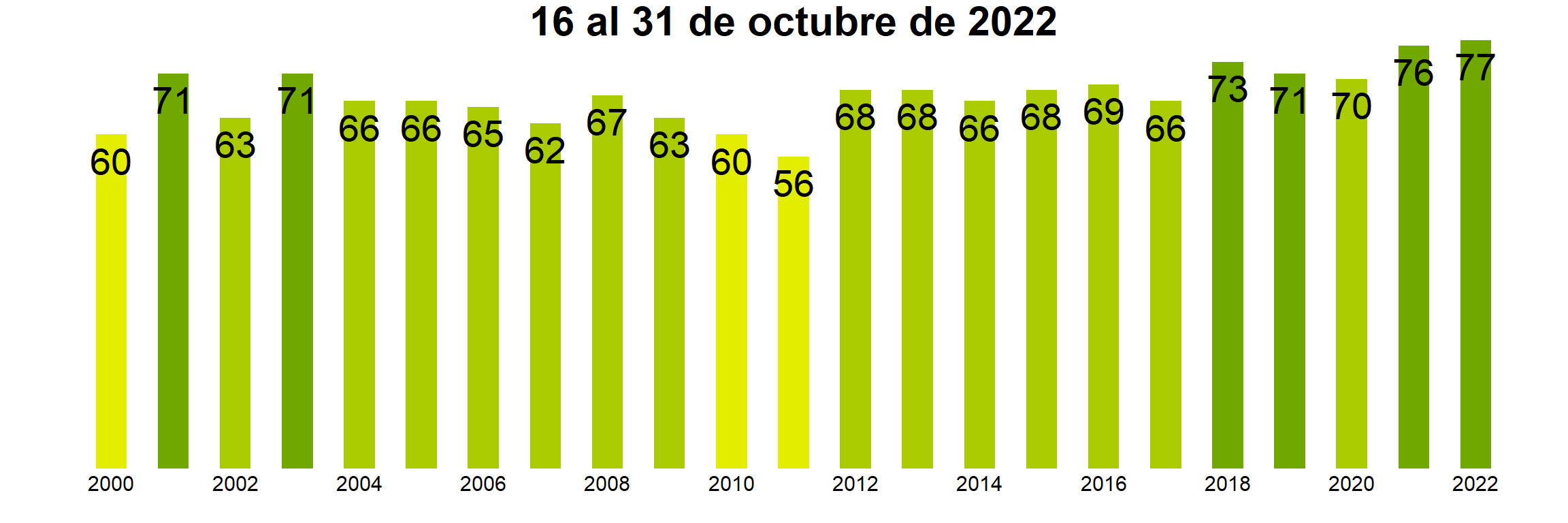

El resumen regional en el contexto temporal se puede observar en el siguiente gráfico.

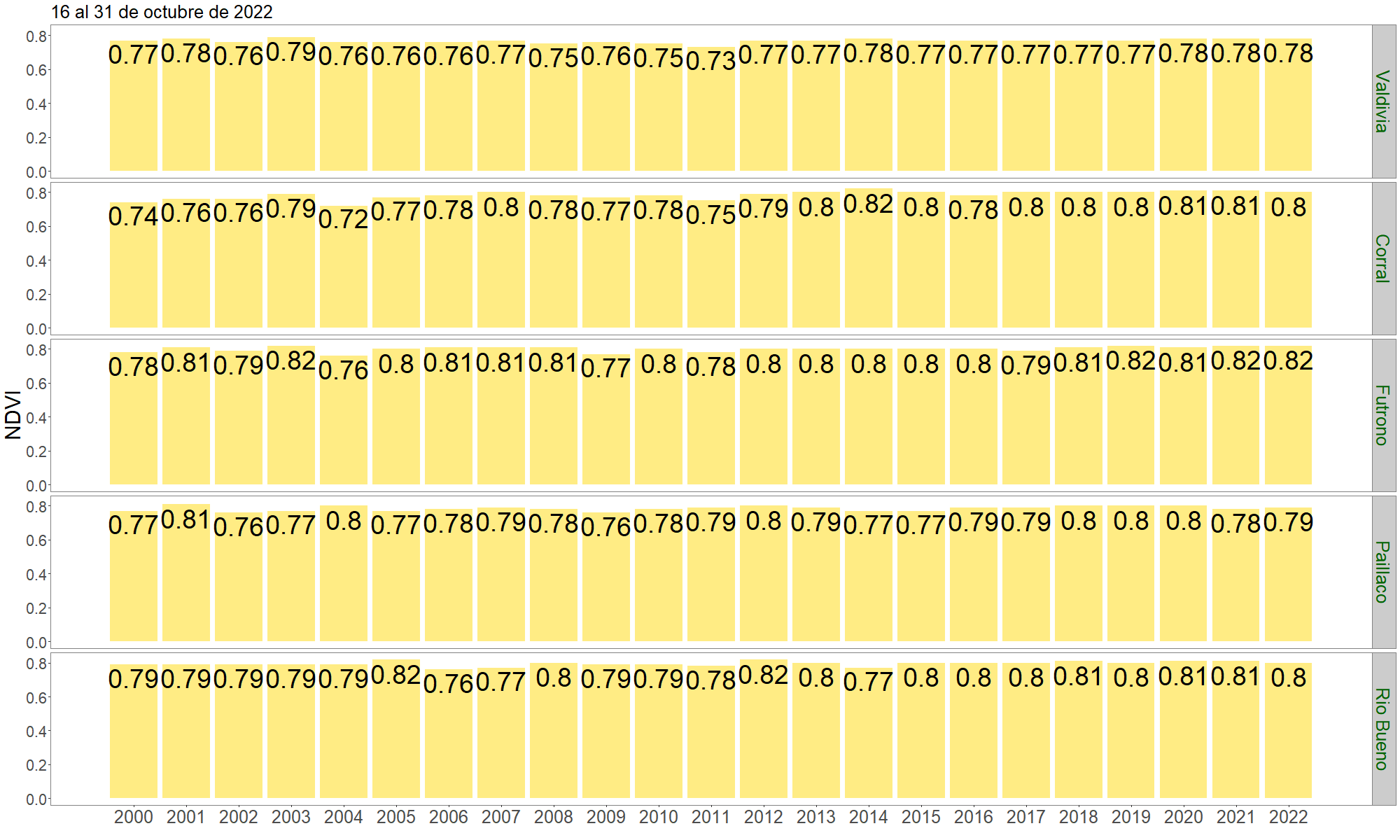

La situación por comunas se presenta en el siguiente gráfico, donde se presentan las comunas con índices más bajos.

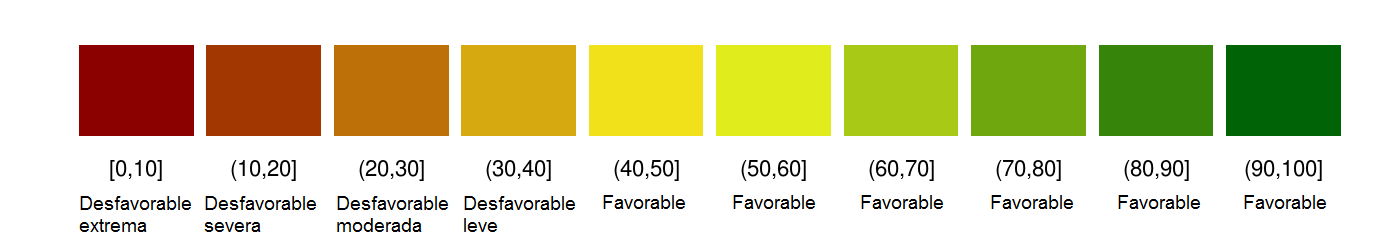

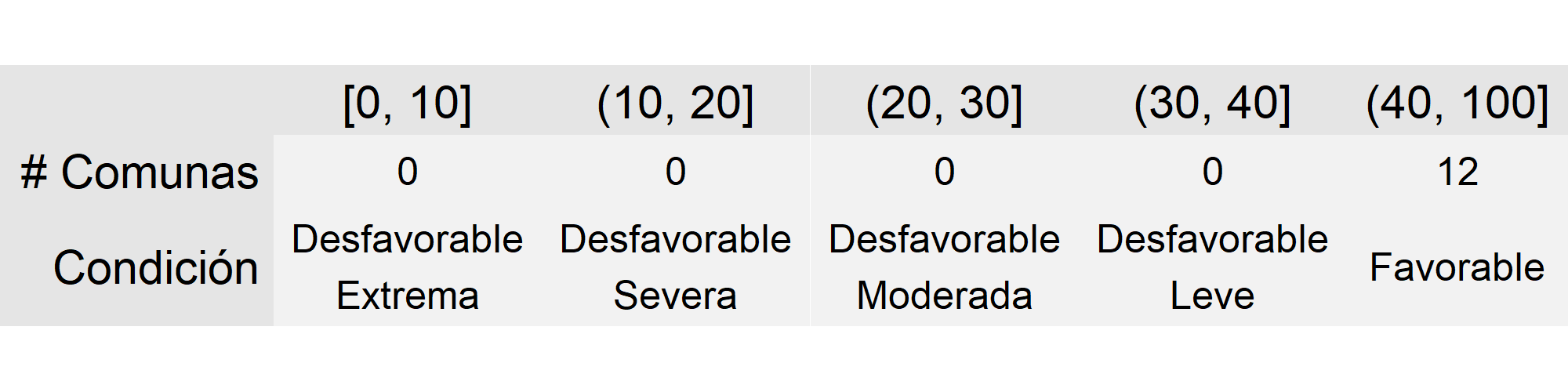

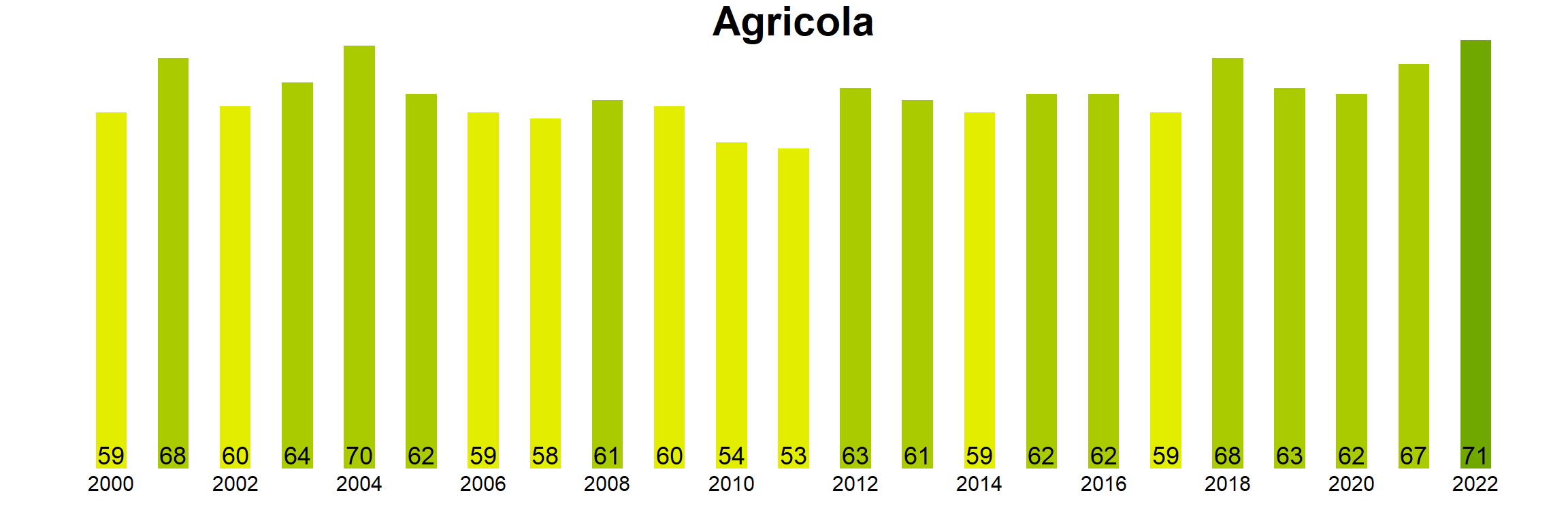

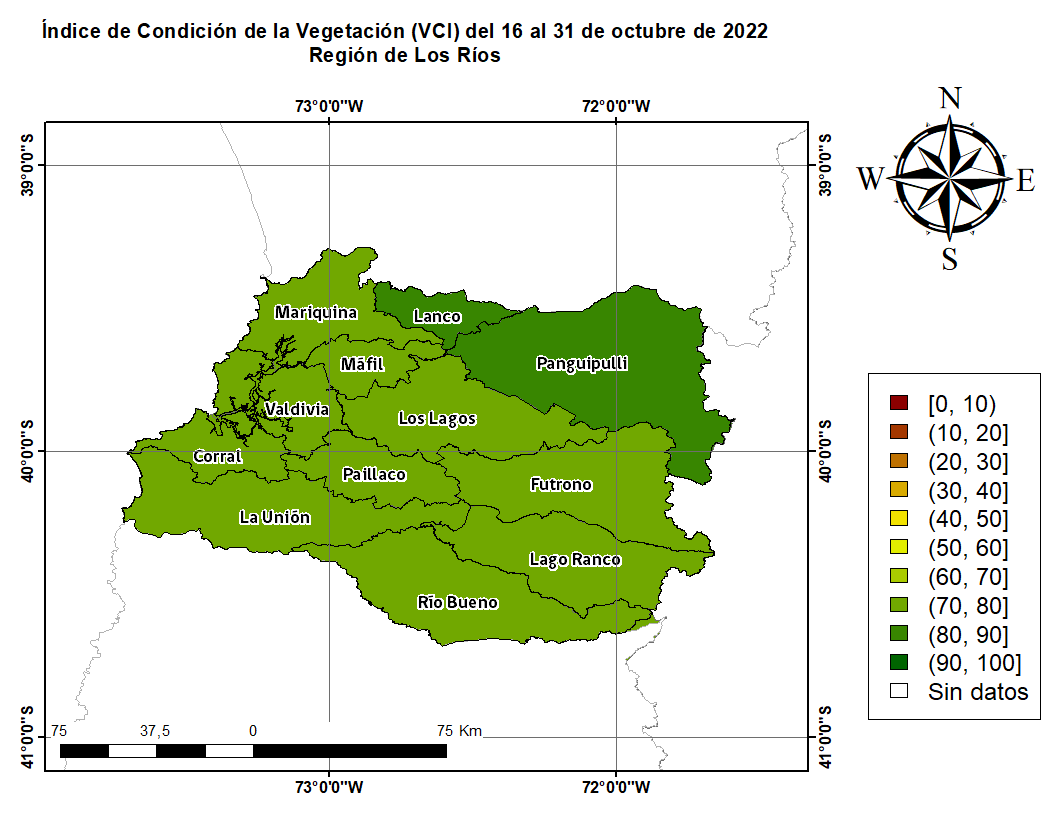

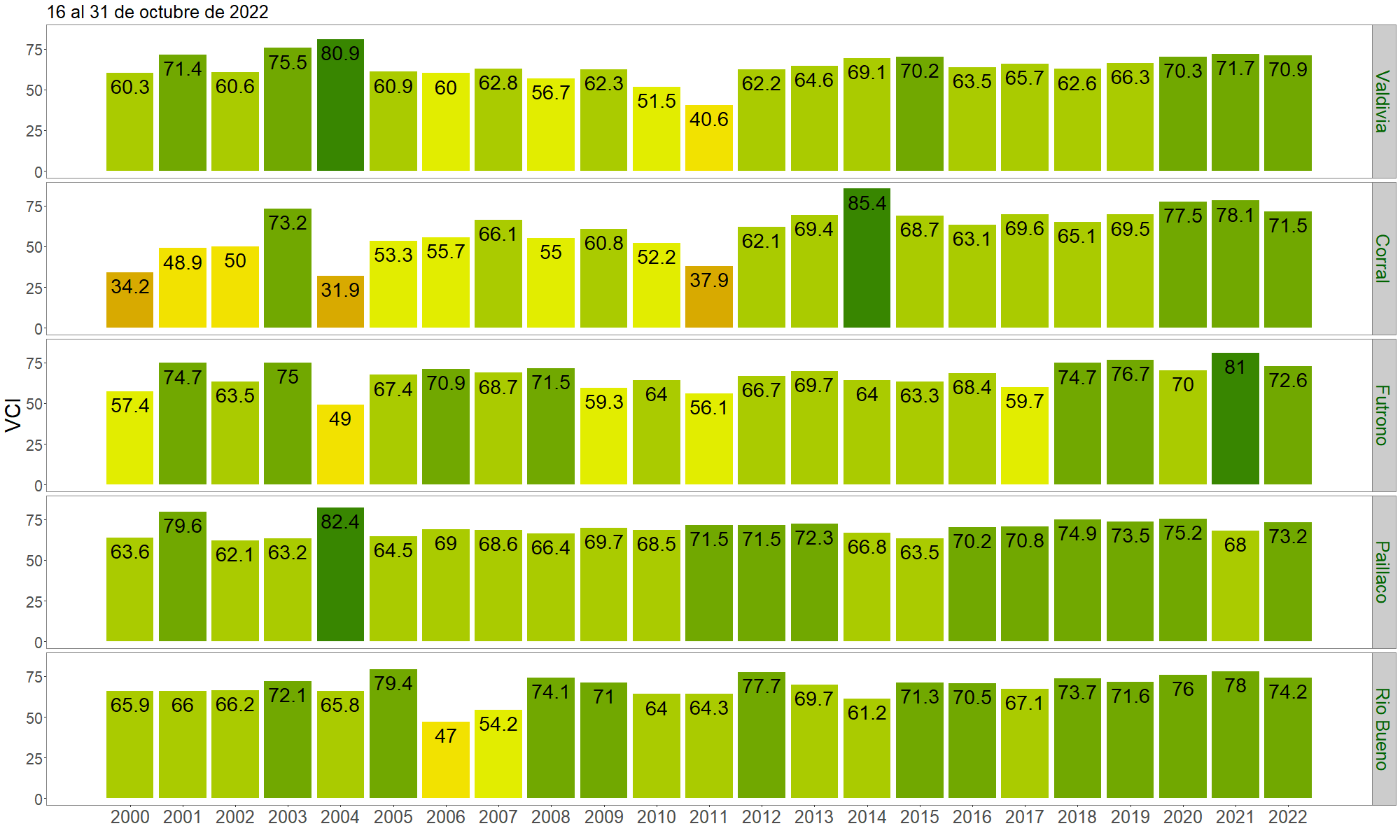

Para el monitoreo del estado de la vegetación en la Región de los Rios se utilizó el índice de condición de la vegetación, VCI (Kogan, 1990, 1995). Este índice se encuentra entre valores de 0% a 100%. Valores bajo 40% se asocian a una condición desfavorable en la vegetación, siendo 0% la peor condición histórica y 100% la mejor (tabla 1).

En términos globales la Región de los Rios presentó un valor mediano de VCI de 77% para el período comprendido desde el 16 al 31 de octubre de 2022. A igual período del año pasado presentaba un VCI de 76% (Fig. 1). De acuerdo a la tabla 1 la región, en términos globales presenta una condición favorable.

Tabla 1. Clasificación de la condición de la vegetación de acuerdo a los valores del índice VCI.

Figura 1. Valores del índice VCI para el mismo período entre los años 2000 al 2021 para la Región de los Rios.

A continuación se presenta el mapa con los valores medianos de VCI en la Región de los Rios. De acuerdo al mapa de la figura 2 en la tabla 2 se resumen las condiciones de la vegetación comunales.

Tabla 2.Resumen de la condición de la vegetación comunal en la Región de los Rios de acuerdo al análisis del índice VCI.

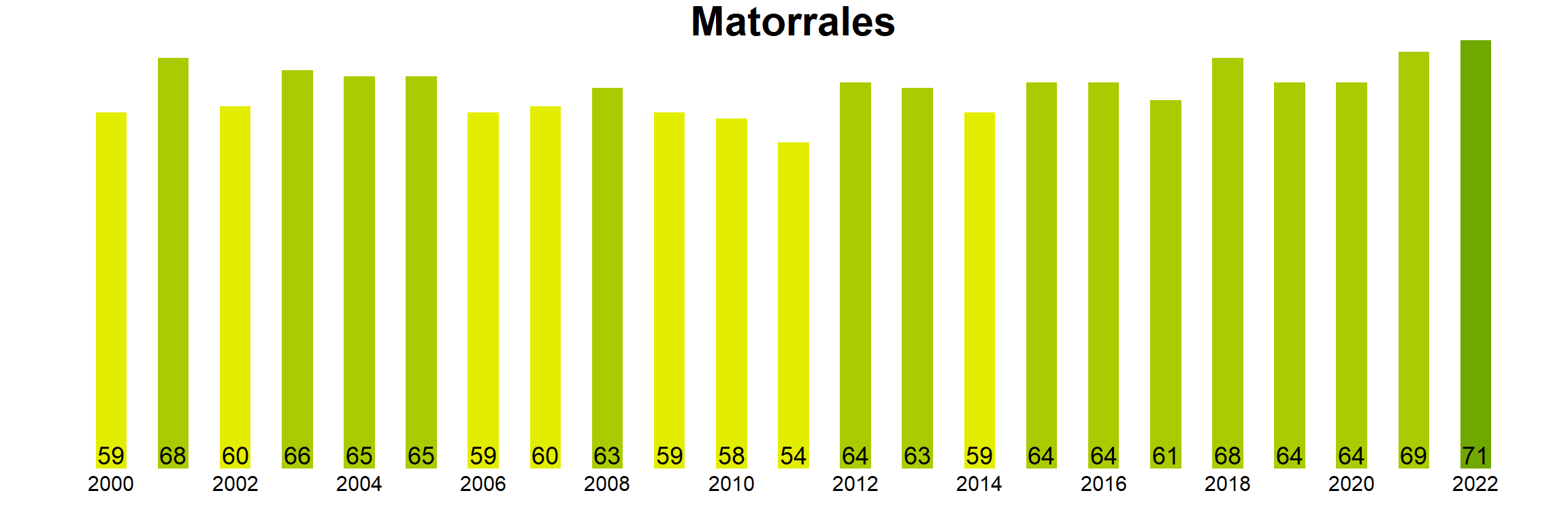

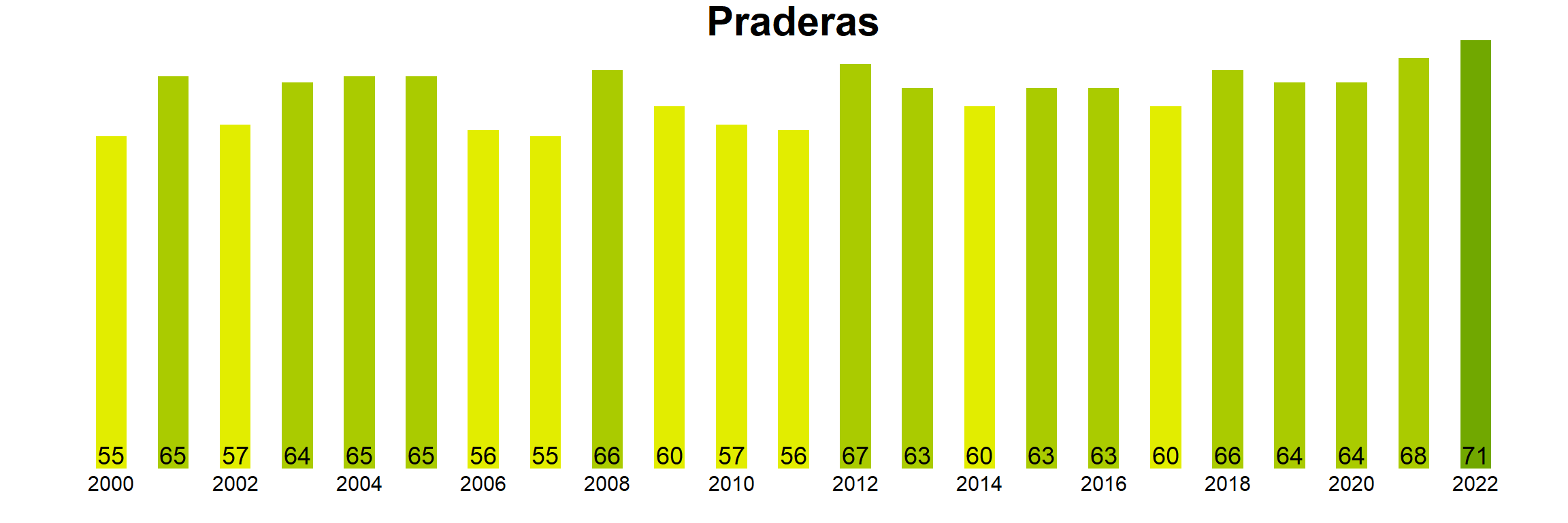

La respuesta de la vegetación puede variar dependiendo del tipo de cobertura que exista sobre el suelo. Utilizando la clasificación de usos de suelo de la Universidad de Maryland proporcionada por la NASA se obtuvieron por separado los valores de VCI promedio regional según uso de suelo proporcionando los siguientes resultados.

Figura 2. Valores promedio de VCI en matorrales en la Región de los Rios.

Figura 3. Valores promedio de VCI en praderas en la Región de los Rios.

Figura 4. Valores promedio de VCI en terrenos de uso agrícola en la Región de los Rios.

Figura 5. Valores comunales promedio de VCI en la Región de los Rios de acuerdo a las clasificación de la tabla 1.

Las comunas que presentan los valores más bajos del índice VCI en la Región de los Rios corresponden a Valdivia, Corral, Futrono, Paillaco y Rio Bueno con 71, 71, 73, 73 y 74% de VCI respectivamente.

Figura 3. Valores del índice VCI para las 5 comunas con valores más bajos del índice del 16 al 31 de octubre de 2022.