Boletín Nacional de Análisis de Riesgos Agroclimáticos para las Principales Especies Frutales y Cultivos y la Ganadería

AGOSTO 2023 — REGIÓN TARAPACÁ

Autores INIA

Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

Marcel Fuentes Bustamante, Ingeniero Civil Agrícola MSc., Quilamapu

Raúl Orrego, Ingeniero en Recursos Naturales, Dr, Quilamapu

Rubén Ruiz, Ingeniero Civil Agrícola (Encargado de la red de estaciones meteorológicas), Quilamapu

Coordinador INIA: Jaime Salvo Del Pedregal, Ing. Agrónomo Ph.D, La Cruz

La I Región de Tarapacá presenta tres climas diferentes: 1 Climas fríos y semiáridos (BSk) en Alsore, Caraguane, Pansuta, Payacollo, Parajalla Vilacollo; 2 Los climas calientes del desierto (BWh) en Iquique, Bajo Molle, Tres Islas, Playa Blanca, Los Verdes ; y 3 el que domina corresponde a Los climas fríos del desierto (BWk) en Colchane, Pisiga, Central Citani, Isluga, Escapiña.

Este boletín agroclimático regional, basado en la información aportada por www.agromet.cl y https://agrometeorologia.cl/ , así como información auxiliar de diversas fuentes, entrega un análisis del comportamiento de las principales variables climáticas que inciden en la producción agropecuaria y efectúa un diagnóstico sobre sus efectos, particularmente cuando estos parámetros exhiban comportamientos anómalos que pueden afectar la cantidad o la calidad de la producción.

Las temperaturas presentarán un comportamiento anómalo durante estos meses. Se espera que, en general, tanto las temperaturas máximas como las mínimas superen los valores normales. Las acumulaciones de nieve estuvieron por debajo del promedio y menores que las del año anterior en la misma época. En septiembre, los brotes de quinua sembrada en agosto están emergiendo, experimentando un rápido crecimiento de raíces y una ramificación lateral profusa alrededor del tercer par de hojas verdaderas. Varios agricultores están considerando la posibilidad de cambiar al cultivo de tangelos como una alternativa al limón, ya que este último enfrenta una alta infestación de mosquita blanca, a pesar de los esfuerzos de lavado de hojas. Aunque solía ser controlada por enemigos naturales, la mosquita blanca se ha vuelto más problemática debido a los intensos controles químicos para prevenir plagas cuarentenarias. Sin embargo, es importante que los agricultores sepan que el tangelo también es susceptible a la mosquita blanca.

¿Qué está pasando con el clima?

La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un pronóstico que debe poner al país en alerta: el trimestre de agosto, septiembre y octubre podría presenciar un aumento significativo en las precipitaciones en la región que se extiende desde Coquimbo hasta el norte de Aysén. Esta pronunciada tendencia hacia la lluvia se encuentra en sintonía con la actual fase del fenómeno del Niño, que se caracteriza por un incremento en las temperaturas del mar y, como consecuencia, una mayor acumulación de nubes cargadas de agua que se desplazan desde las regiones ecuatoriales hacia nuestras costas. Estos cambios climáticos están siendo impulsados por ríos atmosféricos, cuya fuerza no es disipada por el anticiclón del Pacífico.

Sin embargo, el aumento en las precipitaciones no es la única consecuencia que los chilenos deben anticipar. Las temperaturas también presentarán un comportamiento anómalo durante estos meses. Se espera que, en general, tanto las temperaturas máximas como las mínimas superen los valores normales. No obstante, en las áreas donde se pronostican las precipitaciones más intensas, las temperaturas mínimas podrían situarse por debajo de lo habitual, aumentando el riesgo de heladas, especialmente en días despejados que sigan a las lluvias. También se mantiene el riesgo de posibles inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían resultar de un aumento significativo en las lluvias.

Las predicciones de lo que puede ocurrir a partir de la primavera necesitan considerar las temperaturas extremadamente altas observadas actualmente en el hemispherio norte, y tener en cuenta, además, que la larga sequía que hemos experimentado también causa impactos hidrológicos en la capacidad de los ecosistemas para sostener más altos niveles de evapotranspiración (Fowwler. 2022).

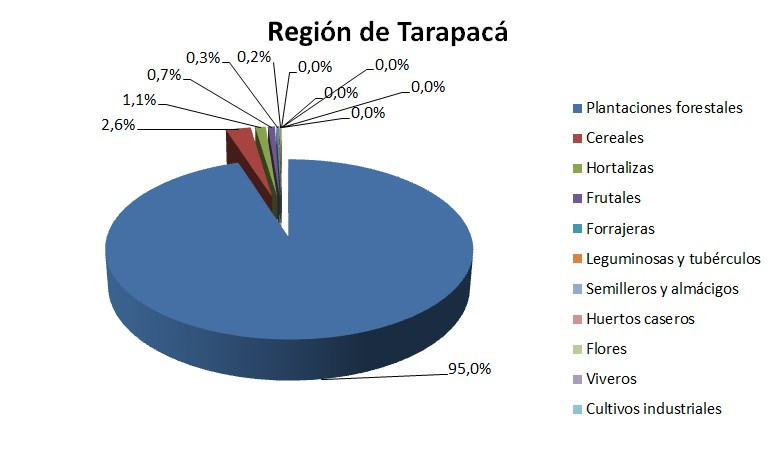

Figura 1. Las probabilidades del fenómeno ENSO indican cuáles serán las condiciones meteorológicas esperadas durante la temporada agrícola actual.

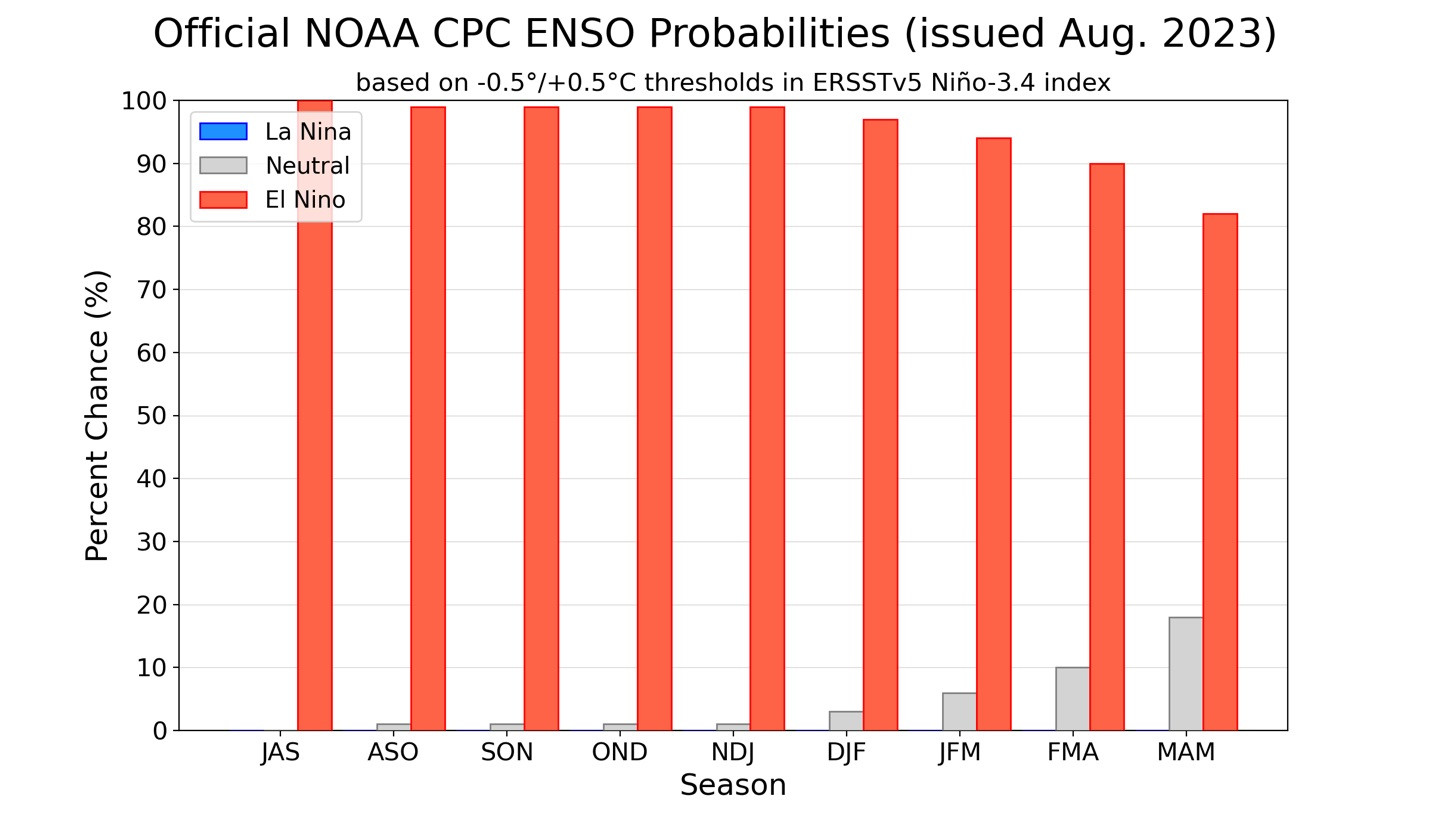

Figura 2. Evolución de Modelos de predicción del comportamiento del fenómeno ENSO representando la probabilidad de ocurrencia de La Niña en la mitad inferior del gráfico, y la de El Niño en la mitad superior del gráfico. Los registros en el rango entre -0.5 y +0.5 representan un pronóstico d condiciones neutras, y los registros sobre 0.5 indican el probable desarrollo del fenómeno del Niño.

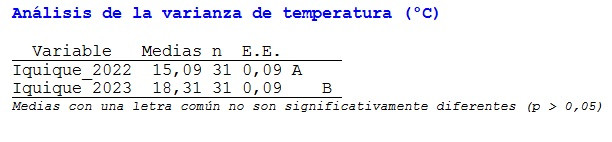

Figura 3.- Comparación de temperaturas medias del mes entre años en Iquique

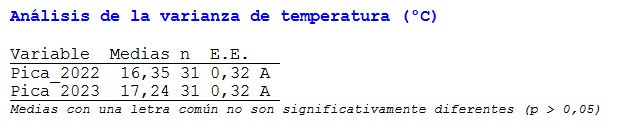

Figura 4.- Comparación de temperaturas medias del mes entre años en Pica

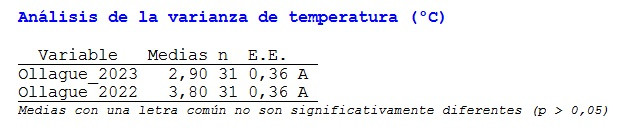

Figura 5.- Comparación de temperaturas medias del mes entre años en Ollague

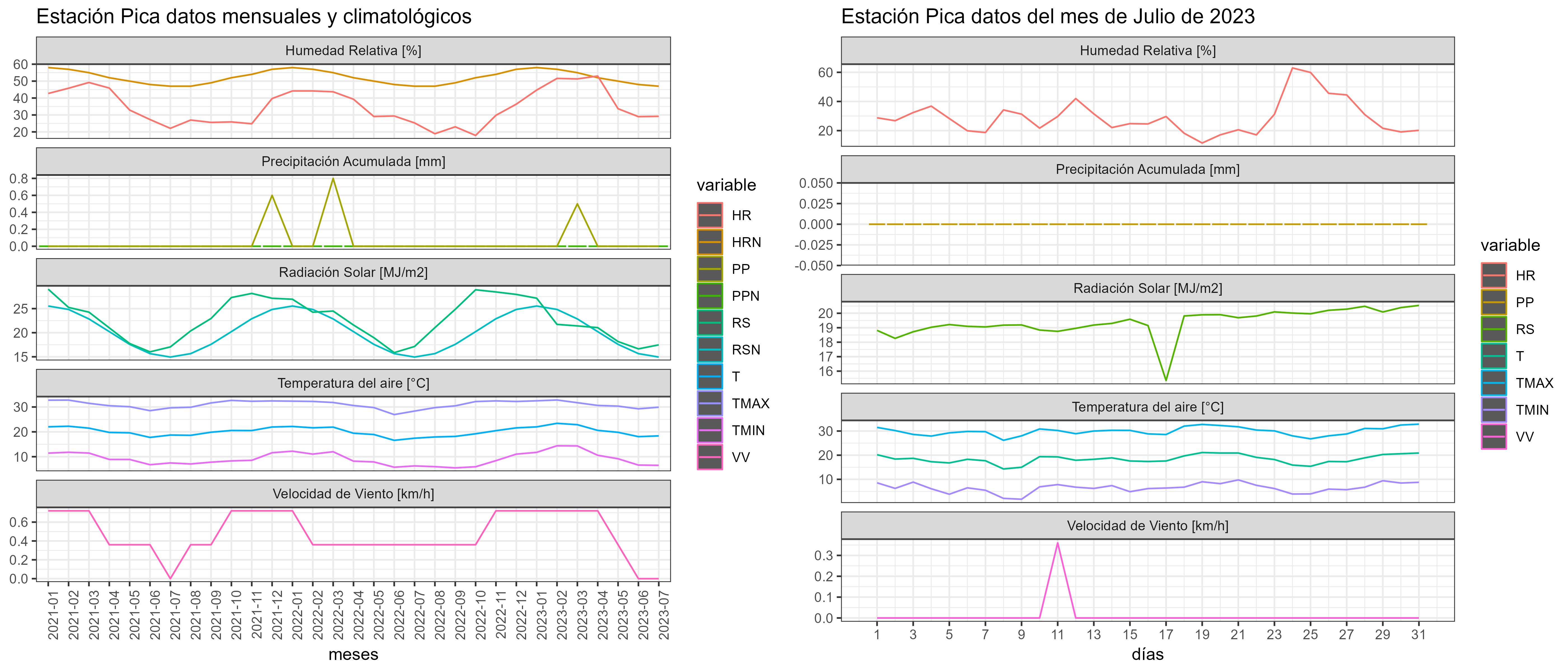

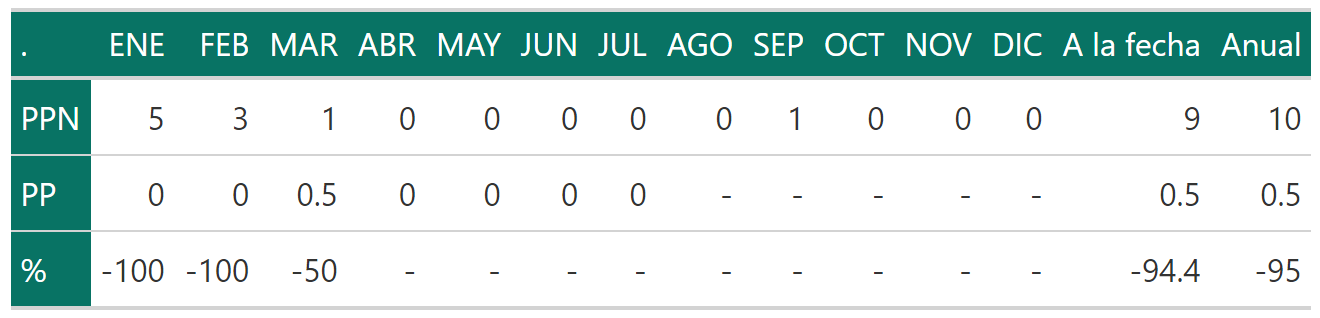

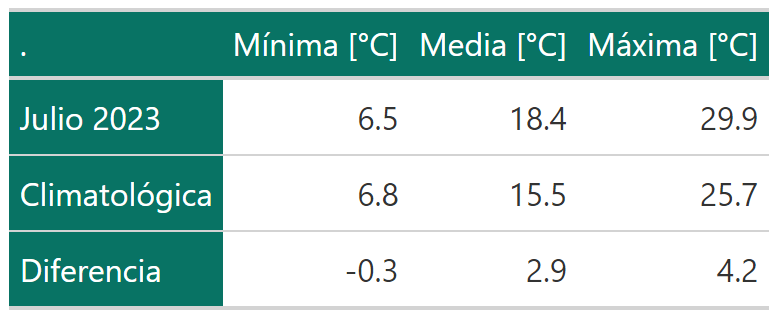

Estación Pica

La estación Pica corresponde al distrito agroclimático 15-2-2. Para este distrito climático la temperatura mínima, media y máxima climatológicas alcanzan los 6.8°C, 15.5°C y 25.7°C respectivamente. Por su parte, respecto a las temperaturas medidas durante el mes de julio en la estación: la temperatura mínima alcanzo los 6.5°C (-0.3°C bajo la climatológica), la temperatura media 18.4°C (2.9°C sobre la climatológica) y la temperatura máxima llegó a los 29.9°C (4.2°C sobre la climatológica). En el mes de julio se registró una pluviometría de 0 mm. De enero a julio se ha registrado un total acumulado de 0.5 mm, en circunstancias que un año normal registraría a la fecha 9 mm, lo que representa un déficit de 94.4%. A la misma fecha, durante el año 2022 la precipitación alcanzaba los 0 mm.

¿Qué está pasando con el agua?

En el transcurso del pasado mes de julio, Chile enfrentó desafíos climáticos significativos que reflejan la complejidad de los patrones meteorológicos en la región. Las precipitaciones presentaron una distribución desigual, concentrándose principalmente en las regiones Metropolitana y Magallanes. Este fenómeno contribuyó a un déficit pluviométrico promedio del 25% en la zona. Sin embargo, la situación se volvió más crítica en las regiones de Valparaíso y Atacama, donde el déficit alcanzó un impactante 80%. Por otro lado, las condiciones en las regiones de Aysén y Magallanes se mantuvieron relativamente normales, incluso con un superávit de precipitación del 28% en Punta Arenas. La verdadera preocupación radica en la región que abarca desde Atacama hasta Coquimbo, donde los déficits pluviales superaron en promedio el 80%, marcando lugares como Copiapó y Vallenar con déficits del 99% y 97%, respectivamente.

Asimismo, las nevadas fueron parte del escenario climático, pero las acumulaciones estuvieron por debajo del promedio y menores que las del año anterior en la misma época. Las nevadas más notables se registraron en las cuencas de los ríos Maule y Biobío.

En cuanto a los caudales de los ríos, se observaron variaciones regionales. Las regiones del norte (Atacama y Coquimbo) mantuvieron caudales relativamente estables, mientras que en Valparaíso y Ñuble se registró una disminución en comparación con el mes anterior. Entre las regiones del Biobío y Los Lagos, los caudales aumentaron, pero en el extremo sur del país disminuyeron, con algunas excepciones notables.

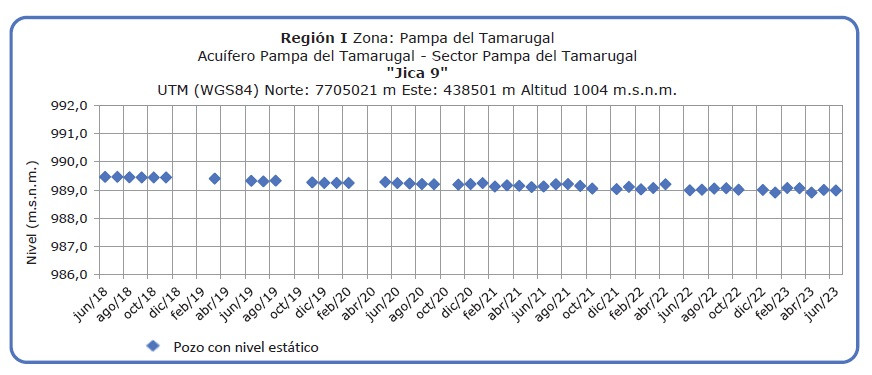

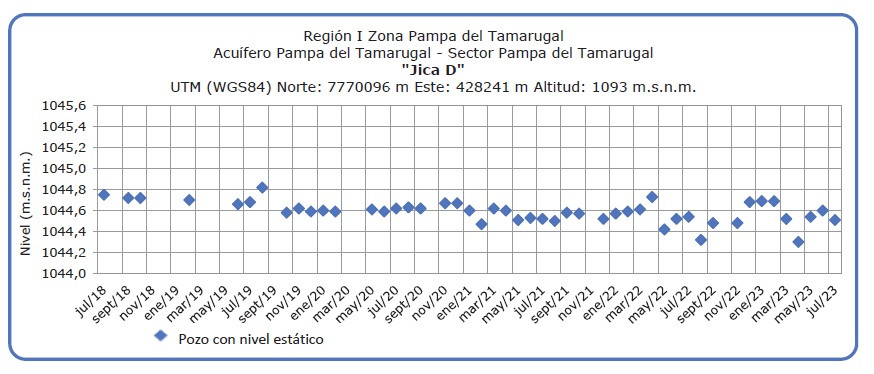

7.- Napa subterránea en la Pampa del tamarugal

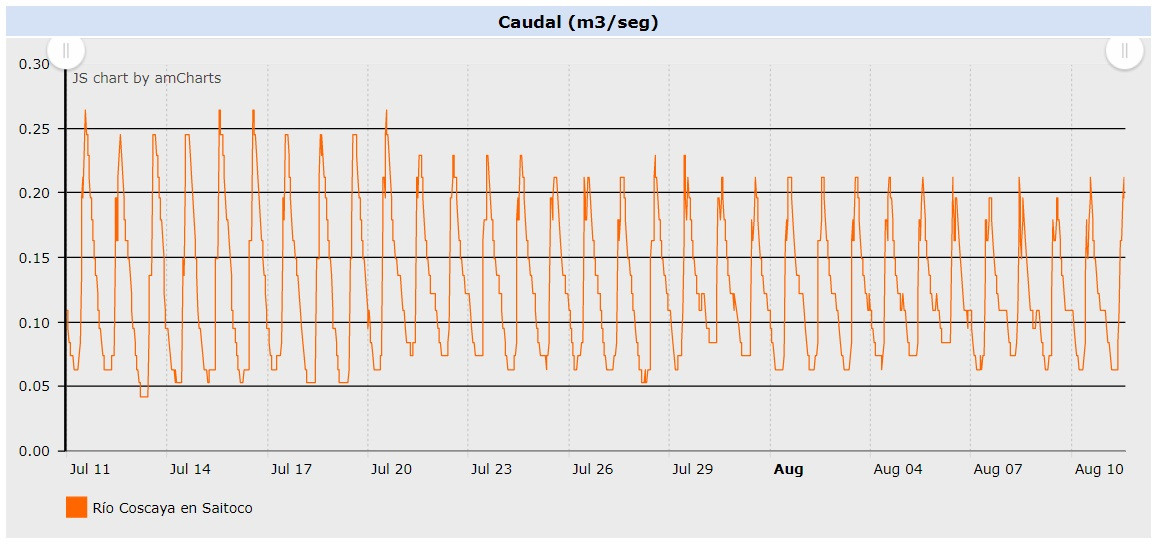

8.- Caudal de rio Coscaya

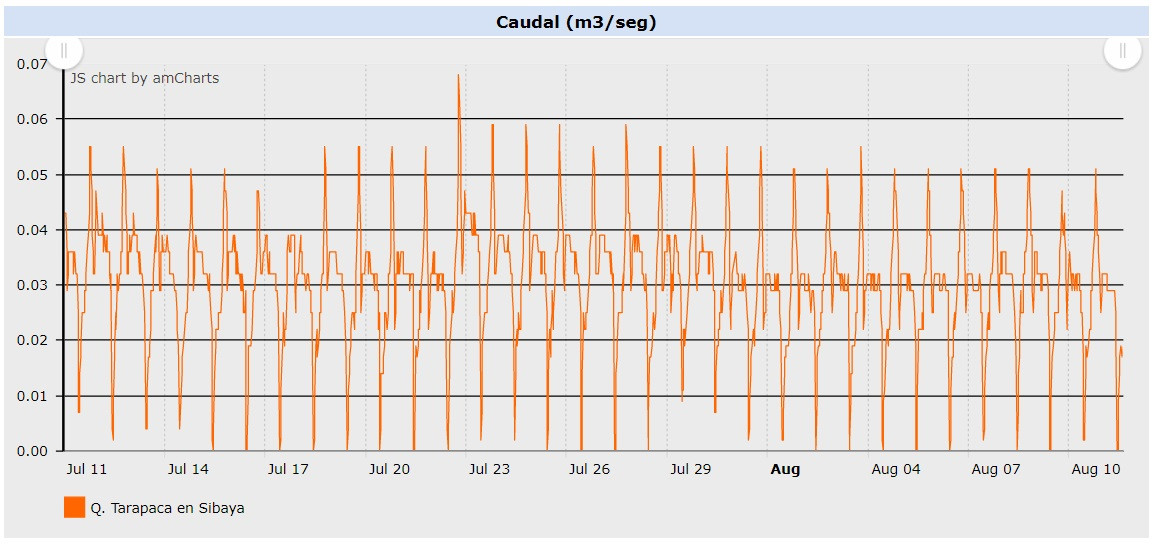

9.- Caudal de Quebrada Sibaya

Altiplano

En septiembre, los brotes de quinua sembrada en agosto están emergiendo, experimentando un rápido crecimiento de raíces y una ramificación lateral profusa alrededor del tercer par de hojas verdaderas. El desarrollo continuo de estas plantas depende de la disponibilidad de agua y temperaturas en aumento. En las nuevas siembras de quinua, se recomienda llevar a cabo rotaciones de cultivos con cereales que no compartan plagas ni enfermedades con la quinua, papas no afectadas por la gangrena causada por Phoma, y otras raíces andinas libres de nematodos.

Con un período de crecimiento de 150 a 250 días en el altiplano, la siembra de quinua debe completarse en septiembre. En la cultura aymara, el lugar de siembra de un grupo diverso de semillas de quinua se llama "Aynoka", mientras que en la cultura quechua se conoce como "Layme" o "manda". Investigaciones realizadas por el INIA en zonas de valles interiores al sur de Chile han demostrado que la aplicación de fertilizantes nitrogenados beneficia el tamaño de las plantas y sus rendimientos. Se sugiere evaluar si esta aplicación de fertilizantes también puede aumentar los rendimientos en el altiplano, sin exponer las plantas más grandes a riesgos como ráfagas de viento y bajas temperaturas.

Pampa > Frutales > Limón

Varios agricultores están considerando la posibilidad de cambiar al cultivo de tangelos como una alternativa al limón, ya que este último enfrenta una alta infestación de mosquita blanca, a pesar de los esfuerzos de lavado de hojas. Aunque solía ser controlada por enemigos naturales, la mosquita blanca se ha vuelto más problemática debido a los intensos controles químicos para prevenir plagas cuarentenarias. Sin embargo, es importante que los agricultores sepan que el tangelo también es susceptible a la mosquita blanca.

Además, el tangelo requiere polinización cruzada para producir frutos comerciales, lo que implica la necesidad de tener plantas polinizadoras, como mandarinas, en el huerto. Dado que el tangelo es vigoroso y necesita suficiente agua para crecer, es fundamental considerar su desarrollo en función del riego disponible. Su rango de temperatura óptima es de 18°C a 29°C, lo que sugiere que puede cultivarse en áreas como Pica. Sin embargo, se reconoce que su productividad es mayor en climas tropicales con alta humedad relativa del 85%, una condición que Pica normalmente no posee.

En cuanto al limón en Pica, la producción más alta suele ser en mayo, pero los precios son bajos debido a la gran oferta. Para maximizar las ganancias, los agricultores retrasan la cosecha hasta septiembre, cuando los precios son más altos. Sin embargo, este enfoque puede llevar a una disminución en la floración debido a la carga excesiva de frutos en crecimiento, resultando en cosechas más pequeñas al año siguiente. Para abordar este desafío, se sugiere llevar registros detallados de la floración, frutos cuajados y cosechas de limón en cada año. Estos registros ayudarán a comprender cómo el manejo afecta a cada campo y permitirán tomar decisiones informadas sobre poda, raleo y cosecha para equilibrar la producción de fruta y la salud del árbol.

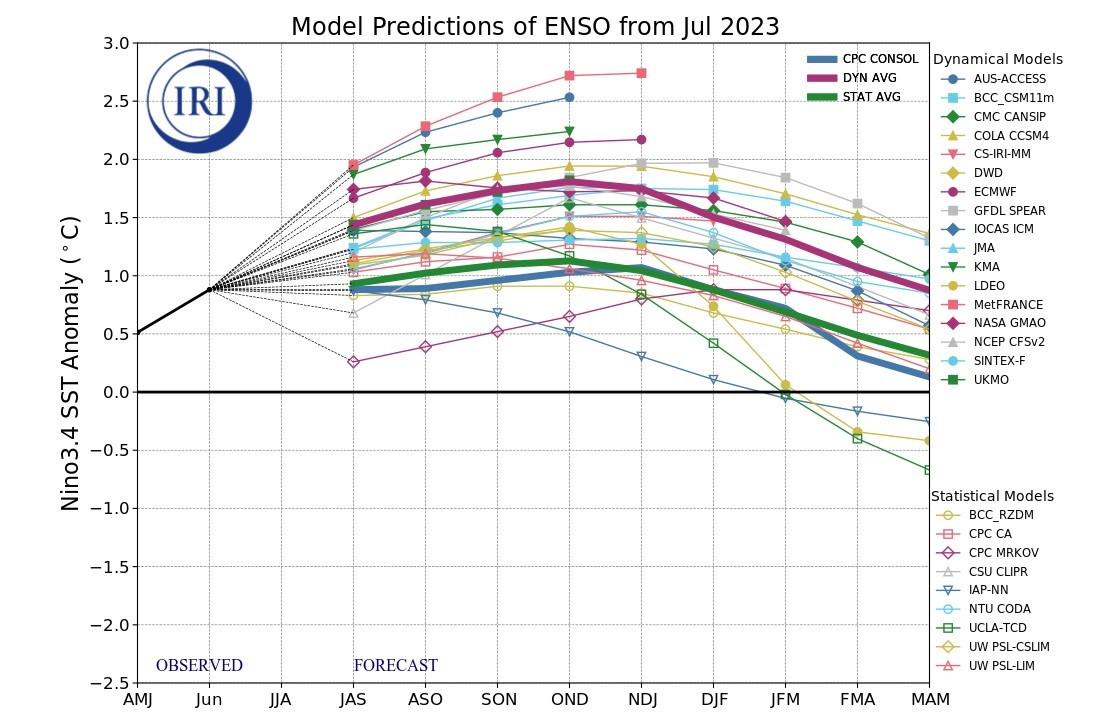

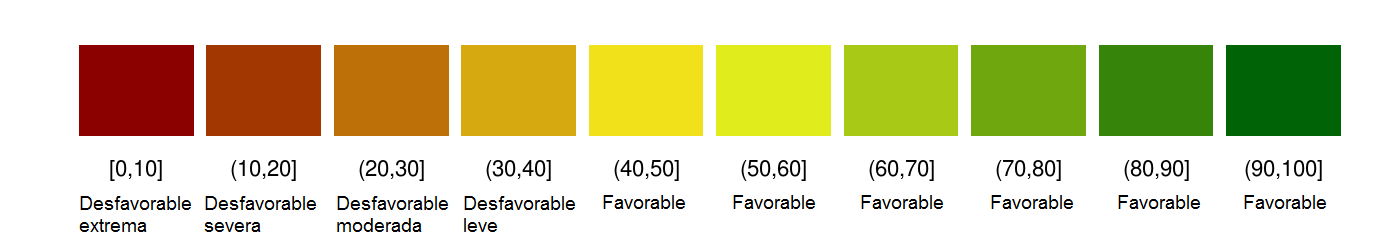

Para el monitoreo del estado de la vegetación en la Región del Tarapacá se utilizó el índice de condición de la vegetación, VCI (Kogan, 1990, 1995). Este índice se encuentra entre valores de 0% a 100%. Valores bajo 40% se asocian a una condición desfavorable en la vegetación, siendo 0% la peor condición histórica y 100% la mejor (tabla 1).

En términos globales la Región del Tarapacá presentó un valor mediano de VCI de 37% para el período comprendido desde el 26 de junio al 11 de julio de 2023. A igual período del año pasado presentaba un VCI de 41% (Fig. 1). De acuerdo a la tabla 1 la región, en términos globales presenta una condición desfavorable leve.

Tabla 1. Clasificación de la condición de la vegetación de acuerdo a los valores del índice VCI.

(En Evaluación)/R01_VCI_barras__regional.png)

Figura 1. Valores del índice VCI para el mismo período entre los años 2000 al 2023 para la Región del Tarapacá.

El detalle por cobertura se presenta a continuación.

(En Evaluación)/R01_VCI_barras__regional_Matorrales.png)

Figura 2. Valores promedio de VCI en matorrales en la Región del Tarapacá.

(En Evaluación)/R01_VCI_barras__regional_Praderas.png)

Figura 3. Valores promedio de VCI en praderas en la Región del Tarapacá.

(En Evaluación)/R01_VCI_barras__regional_Agrícolas.png)

Figura 4. Valores promedio de VCI en terrenos de uso agrícola en la Región del Tarapacá.

(En Evaluación)/R01_VCI_mapa_regional.png)

Figura 5. Valores comunales promedio de VCI en la Región del Tarapacá de acuerdo a la clasificación de la tabla 1.

(En Evaluación)/R01_VCI_barras__comunas.png)

Figura 6. Valores del índice VCI para las 4 comunas con valores más bajos del índice del 26 de junio al 11 de julio de 2023

Respecto de la respuesta fisiológica de las plantas al efecto del clima, las imágenes satelitales reflejan la magnitud del crecimiento o disminución de la cobertura vegetal en esta época del año mediante el índice de vegetación SAVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación Ajustado al Suelo) .

Para esta quincena se observa un SAVI promedio regional de 0.17 mientras el año pasado había sido de 0.17. El valor promedio histórico para esta región, en este período del año es de 0.18

El resumen regional en el contexto temporal se puede observar en el siguiente gráfico.

/R01_SAVI_barras_regional.png)

La situación por comunas se presenta en el siguiente gráfico, donde se presentan las comunas con índices más bajos.

/R01_SAVI_barras_comunas.png)

/SAVI_R01.jpg)

/R15_ANOMALIA_SAVI.png)

/R15_diferencia_SAVI.png)